История рода Фон Мекк

Петр Ильич Чайковский и императорская власть

Журнал Иные берега №2(38) 2015

источник: http://tchaikovsky-house-museum.ru/175/175_vaidman1.shtml <<--к перечню статей--<<

Интервью ведущего научного сотрудника Государственного Дома-музея П.И. Чайковского,

доктора искусствоведения П.Е. Вайдман газете  .

.

26 декабря 2013

И будет день. Ровно в полдень, 7 мая 2015 года, с первым ударом курантов на Соборной площади Кремля пройдет парадный развод пеших и конных караулов. Белоснежные голуби взметнутся в небо, залп "царя-пушки" станет сигналом к началу величайшего концерта века.

Большой симфонический оркестр имени Чайковского выйдет на импровизированную сцену. Между пюпитрами, в бликах солнца, пройдет — пока в моём воображении — маэстро Федосеев. Умудренный славой, убелённый сединой, взмахом дирижерской палочки он, как полководец, поведет за собой войска. В авангарде — скрипки, альты, виолончели, арьергард — контрабасы; между ними — духовые, справа — ударные, слева — арфы, голос которых напомнит переливы сказочных гуслей. Маэстро Федосеев, лишь подвластной ему чудодейственной силой, будет сдерживать потоки музыки, и только в тот момент, когда эмоции восторга публики окажутся на пределе, отпустит лавину звуков, и удары литавр разорвут на куски воздух, скрипичные сверкнут зарницами, духовые протрубят победу. Колокола Ивана Великого подхватят духоподъемный марш и малиновыми звонами разнесут urbi et orbi весть Победы. Победы Русской Армии. Таков будет апофеоз увертюры Петра Ильича Чайковского "1812 год". Этот концерт, триумф торжества и знамение благодати, будет транслироваться в больших и малых городах, в селах и деревнях России, и телевизионные камеры всех стран мира "в гости будут к нам". Так, 7 мая 2015 года, Россия отметит — есть надежда — 175-летие Петра Ильича Чайковского, великого сына своего.

В настоящее время идет подготовка к торжествам. Есть распоряжение правительства "О праздновании 175-летия со дня рождения Чайковского" за подписью премьер-министра, открыт проект "Академическое полное собрание сочинений Чайковского" Государственным институтом искусствознания (Москва) и Государственным домом-музеем Чайковского (Клин). Но пока всё еще неладно в русском царстве. Велик соблазн превратить грядущие празднества в добычу. Однако мир покоится на китах профессионалов. "За столько лет такого маянья" им не привыкать быть бессребрениками, служителями искусству. Полина Ефимовна Вайдман — одна из них. Доктор искусствоведческих наук, ведущий научный сотрудник Государственного дома-музея П.И. Чайковского (Клин). С Полиной Ефимовной Вайдман мы и встретились.

"ЗАВТРА". Полина Ефимовна, в распоряжении правительства "О праздновании 175-летия со дня рождения Чайковского" за подписью Дмитрия Анатольевича Медведева музей Чайковского в Клину не значится. Хотелось бы понять, почему? что значит музей Чайковского в Клину?

Полина ВАЙДМАН. Для всего мира неразрывны два понятия: Чайковский и дом композитора в Клину. Уникальный памятник мировой музыкальной культуры, один из первых в мире композиторских музеев, что возник в 1894 году, фактически сразу после смерти Чайковского. В 1918 году музей Чайковского в Клину один из первых получил Охранную грамоту, а в 1921-м был национализирован и взят под опеку советской властью. Тогда важен был еще и такой тезис, что музей основал простой крестьянин.

В 20-е годы музей Чайковского в Клину оказался еще и тем надежным местом, куда музыканты, деятели русской культуры, покидающие Россию навсегда, отдавали на хранение свои архивы, завещали и просто предавали свои ценнейшие документы, картины, скульптуру, музыкальные инструменты, как бы мы сказали сейчас — предметы духовной и материальной культуры, то есть фактически наследие отечественной культуры XIX века. Гречанинов, например, уезжая в эмиграцию, оставил некоторые свои рукописи в России, которые были затем переданы в Клин. Певица Павловская завещала музею свой громадный архив, рояль, на котором Чайковский проходил с ней партии в своих операх. Даже образовалось Общество друзей Дома-музея Чайковского. Ипполитов-Иванов, Брандуков, Нежданова, Голованов и многие другие, они давали концерты, собирали средства в помощь музею, выкупали рукописи Чайковского, его письма. В годы Великой Отечественной войны музей был занят фашистской воинской частью, видимо, карательной, и это продлилось три недели. Но еще в августе 1941 года главные ценности музея и архивы были вывезены на родину Чайковского, в Воткинск. 15 декабря 1941 года Клин и музей были освобождены. Солдаты и офицеры воинских частей, что проходили через Клин, просили показать им дом Чайковского. Они оставляли свои записи в ученической тетрадке, которая нашлась случайно в только что освобожденном и разграбленном доме. 1 марта 1942 музей был открыт для посещений, хотя вещи и фонды еще находились в эвакуации. Но и тогда в музей поступали на хранение рукописи и письма Чайковского. Например, из еще блокадного Ленинграда передали в дар от Ленсовета найденный после бомбежки томик стихов К.Р. с дарственной надписью Чайковскому и его набросками для романсов соч. 63. После того, как фашисты были изгнаны с Клинской земли, в музее начали действовать лектории, проводились концерты. Играл Давид Ойстрах, пела Нежданова. В конце 1944 года из эвакуации вернулись в дом вещи и архивы. И в самый канун Победы музей в отреставрированном виде открыл свои двери для посетителей.

"ЗАВТРА". Полина Ефимовна, вы упомянули об организации музея крестьянином. Это не оговорка?

Полина ВАЙДМАН. История несколько сложнее. Дом ведь Чайковский снимал. И чтобы организовать в нем музей композитора, дом необходимо было выкупить. И выкупили на деньги, преимущественно, слуги Чайковского, Алексея Ивановича Софронова, которому композитор отписал в завещании всё движимое имущество, то есть мебель, библиотеку, личные вещи и подарки.

Модест Ильич после смерти Чайковского обращался ко многим за финансовой помощью с целью выкупа дома в Клину и сохранения его как музея. Обращался он в Дирекцию императорских театров, просил предоставить ему любую работу. Пытался продавать автографы различных деятелей, которые собирал всю жизнь, от безысходности хотел даже через европейский аукцион продать одну из рукописей Чайковского. Было обращение и к сыну фон Мекк Николаю Карловичу. Тот ответил: "Модя, прости, это равносильно отказу, но у меня нет сейчас свободных денег". Сослужил великое дело и сын слуги, Георгий Алексеевич Софронов, крестник Чайковского. В 1920- годы он передал в музей архив и многие личные вещи Чайковского.

"ЗАВТРА". Так кому дом перешел?

Полина ВАЙДМАН. Дом в конечном итоге стал собственностью Модеста Ильича. Он и племянник Чайковского Владимир Львович Давыдов, сын сестры Александры Ильиничны, выкупили дом у Софронова. Модест Ильич сохранил мемориальными комнаты Чайковского и расширил дом для себя и племянника. Первые посетители, кто узнал из газет о том, что дом Чайковского оставлен под музей, стали приезжать в Клин уже в январе 1894 года, а первая запись в книге для посетителей — декабрь 1894 года.

"ЗАВТРА". Распространено мнение: дом в Клину — дар Чайковскому фон Мекк, её поддержка в трудный момент жизни композитора. Это не так?

Полина ВАЙДМАН. Надежда Филаретовна фон Мекк пришла на помощь Чайковскому в 1877-1878 годах, после тяжелой душевной травмы, которую Чайковский переживал. И помогала фон Мекк чрезвычайно деликатно. Долгое время материальные отношения между ними были никому не известны. Фон Мекк предложила постоянное содержание, и Чайковский смог взять в консерватории долгосрочный отпуск и уехать за границу. Оправившись, он невероятно быстро завершил здесь оперу "Евгений Онегин, Четвертую симфонию, и буквально на одном дыхании написал знаменитый Концерт для скрипки с оркестром, и другие сочинения. На следующий год Чайковский приехал в Москву, но в консерваторию уже не вернулся. Помогала фон Мекк и в дальнейшем, практически двенадцать лет, с твердым ежемесячным содержанием, но и дополнительно выручала в сложных ситуациях, когда, например, Чайковский мог написать: я поиздержался, и фон Мекк отправляла ему внеочередные выплаты.

Чайковский, конечно, человеком бережливым не был и к расходованию средств относился по-особенному. Известен такой случай. Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев телеграммой с большой радостью сообщил Чайковскому, что Государь совершенно без всяких условий выделил ему три тысячи рублей, и спросил: куда и как лучше перевести деньги. Петр Ильич перевернул телеграмму, и на обороте начал выписывать: кому и сколько он должен. Получился такой список, что трех тысяч рублей для раздачи долгов и не хватило. В тот же момент Государь Александр III назначил пенсию Чайковскому.

Чайковский задумался о приобретении собственного дома в 80-е годы. Он вел переговоры, давал даже объявления в газеты, слуга Чайковского ездил, выбирал дом для покупки, Юргенсон помогал. Смотрели дома и в Клинском уезде, и в других уездах Московской губернии. Все эти попытки не осуществились, так как каждый раз попросту не хватало денег. Поначалу Чайковский хотел приобрести дом в Майданово, но это место быстро превращалось в дачное. В конце концов, был выбран Клин, где Чайковский снял дом у мирового судьи Сахарова. Отношения с фон Мекк к тому времени были уже разорваны. Надежда Филаретовна фон Мекк никакого отношения к приобретению Чайковским дома не имела.

"ЗАВТРА". Известный знаток музыки Ольга Ивановна Доброхотова недавно публично подняла вопрос о том, что в России нет настоящего полного собрания сочинений Чайковского, композитора — самого любимого и исполняемого и в России, и за рубежом. Как такое могло получиться?

Полина ВАЙДМАН. История такая. В 1940-м году, в ознаменование 100-летия со дня рождения Чайковского и по Постановлению Совета народных комиссаров, в нашей стране приступили к изданию полного собрания сочинений Чайковского. Оно содержало как музыкальную, так и литературную части. В 1981 году вышел последний том писем, но так и не были изданы дневники и записные книжки, поэтому в собрании этом есть пропуск: нет томов № 1 и № 4.В 1990-м музыкальная часть собрания пополнилась дополнительным томом, в который вошли "Духовные сочинения". Надо сказать, что Чайковский стал первым композитором, 100-летие которого государство отметило на самом высоком уровне. Постановление о праздновании юбилея предписывало, чтобы обязательно в каждом районе, в каждом городе Советского Союза прошли мероприятия в честь 100-летия Чайковского. И все отчеты о проведении, программки концертов присылали со всех концов страны в Комитет по делам искусств. Сегодня музей Чайковского хранит этот архив. Потрясающий документ!

"ЗАВТРА". В таком случае, я не совсем понимаю, о каком издании сочинений Чайковского идет речь?

Полина ВАЙДМАН. Речь идет о попытке вернуться к подлинным текстам сочинений Чайковского и ко всему его творческому наследию в полном объеме, без редакторских и цензурных наслоений и купюр. Замечательные исследователи работали над изданием в 1940-1970-е годы. Но следует принять во внимание идеологические ограничения, принятые в те годы. Были сняты посвящения особам Императорского дома, но в романсах Чайковского на стихи "К.Р." редакторы допустили указание этого имени. Так всё издательство бритвами стирало "К.Р.", едва вышел тираж. Многие произведения Чайковского были существенно отредактированы. Для того, чтобы спасти увертюру "1812 год", Голованов вместо "Боже царя храни" вставил "Славься" Глинки, переписывались и тексты кантат, опера "Иоланта" в 1940 году переписывалась так, чтобы она была созвучна времени. И подобных примеров в наследии Чайковского немало. Петр Ильич Чайковский — наше национальное достояние, и это наше дело — представить всему миру искусство композитора в его подлинном виде.

"ЗАВТРА". Верно ли, что работа над изданием опережает ее финансирование? Что за издательство взялось за такой труд?

Полина ВАЙДМАН. Челябинское музыкальное издательство MPI. На стадии подготовки оно вкладывает собственные ресурсы. Хотелось бы сказать ещё, что вокруг идеи издания собраний сочинений Чайковского объединяются самые разные люди: научные редакторы, исследователи, научные сотрудники, библиотекари, архивисты, коллекционеры, и никто не отказывает в помощи. А непосредственные исполнители — научные редакторы — приступают к работе без всяких предварительных условий, хотя знают: неясно, когда получат оплату за свою работу. "Почитаем за честь!" — говорят они. Пока на "за честь" и держимся.

Беседовала Марина Алексинская

<<--к перечню статей--<<

Неудобная фамилия

25 - 31 января 2006 № (3)1805 источник: http://rosvesty.ru/1805/culture/669-neudobnaya-familiya/ |

Уже не раз в нашей истории звучал возглас типа: «Во всем виноват... такой-то!». Во время Первой мировой войны такими «козлами отпущения» были русские люди с немецкими фамилиями. А неудачи нашей армии на фронтах летом 1915 года даже привели к погромам «немецких шпионов» в Москве. Уже не раз в нашей истории звучал возглас типа: «Во всем виноват... такой-то!». Во время Первой мировой войны такими «козлами отпущения» были русские люди с немецкими фамилиями. А неудачи нашей армии на фронтах летом 1915 года даже привели к погромам «немецких шпионов» в Москве.Из окон музыкального магазина Мюллера на Петровке с третьего этажа на мостовую толпа сбросила роскошный концертный рояль. Разграблен был кондитерский магазин «Эйнем». Рассказывали, что в толпе кто-то истерично кричал: «Во всем виноват фон Мекк! Бить его! Идем бить Мекка!» До этого, правда, дело не дошло. Но каково было это слушать известному русскому предпринимателю председателю правления Московско-Казанской железной дороги Николаю Карловичу фон Мекку. Семейство Мекк не нужно было особо представлять в то время в России. Для всех эта фамилия ассоциировалась с огромным богатством, каким владели ее члены, создав себе имя и известность строительством и эксплуатацией российских железных дорог. Начало этого дела положил еще в середине XIX века обрусевший прибалтийский немец Карл Федорович фон Мекк, талантливый инженер-строитель, выпускник Петербургского корпуса инженеров путей сообщений. Когда он женился на 17-летней дочери рославльского помещика Наде Фраловской, он и не предполагал, что благодаря ее энергии, практичному уму и деловой хватке ему суждено будет стать одним из «олигархов», создававших из ямщицкой России могучую железнодорожную державу. Как-то, уже на закате своих дней, Надежда фон Мекк писала Чайковскому: «Ведь я не всегда была богата, большую часть своей жизни я была бедна, очень бедна... Положения моего мужа я не в состоянии была выносить и, наконец, стала просить, умолять его бросить службу, а на его замечание, что тогда нам нечего будет есть, я отвечала, что мы будем трудиться и не пропадем, но когда он, наконец, согласился исполнить мою неотступную просьбу и вышел в отставку, мы очутились в таком положении, что могли проживать только двадцать копеек в день на все. Тяжело было, но я ни одной минуты не жалела о том, что было сделано. Это было не последнее тяжкое положение в материальном отношении, а о нравственных страданиях, какие достались на мою долю в жизни, и говорить нельзя...» Если вспоминают эту женщину, то, как правило, только в связи с ее многолетней заочной дружбой с великим русским композитором П.И.Чайковским и его «спонсированием» ею. И мало вспоминают о той роли, какую она играла в дворянско-промышленной Москве XIX века. В частности, как владелица и совладелица нескольких железных дорог, обладательница многомиллионного состояния. Когда летним июньским днем 1997 года открывали под Рославлем на Смоленщине скромный памятник на месте, где была когда-то усадьба Фраловских и где родилась и жила с мужем Надежда Филаретовна фон Мекк - это было очень неординарное событие. И не только для деревни, где это происходило. Это означало, что наконец-то фамилия эта и капиталистка фон Мекк обретали признание на государственном уровне. До этого события власти всячески старались или не упоминать, или не замечать, или просто игнорировать эту семью и ее существование в истории России. Музеи, связанные с именем Чайковского, конечно, не могли не признать заслуг Надежды Филаретовны, но делалось это как-то вынужденно, с оговорками и разными ярлыками, навешиваемыми на эту женщину и ее мужа: магнаты, богачи, миллионеры, капиталисты, т.е. значит не очень хорошие и не очень честные люди. В России не было и нет ни одной мемориальной доски или хотя бы скромного указателя с этой фамилией. Так, на здании Казанского вокзала, построенного на средства Н.К. Мекка и фактически в соавторстве его с архитектором А.В. Щусевым, вы не найдете об этом ни слова. Так, на «фонмекковском» московском доме на Мясницкой или на Браиловском дворце, где бывал Чайковский, нет и следа этой фамилии. Получилось, что Чайковский жил в чьих-то домах, дворцах, а в чьих - неизвестно. Однажды, через три года знакомства фон Мекк задала Чайковскому неожиданный вопрос: «Вам хотелось бы, чтобы вам памятник поставили?.. Я заглянула в себя и спросила себя о том же; хотя я вполне ограждена от такого величия, но тем не менее я почувствовала такое неудовольствие, такое отвращение, представив себе свою фигуру или свой бюст, торчащий на каком-нибудь пьедестале с непрошеною надписью о таких-то деяниях, что обрадовалась ужасно сознанию того, что ведь мне такая опасность никогда не угрожает» (Аркашон, 7 авг. 1880 г.). Власти, конечно, не могли знать и читать этих строк фон Мекк, но делали все, чтобы следов ее на земле было поменьше. Посетители Дома-музея Чайковского в Клину, заканчивая экскурсию в нижнем этаже, в столовой композитора, замечают большой овальный портрет Надежды Филаретовны. И, конечно, возникают всяческие вопросы о ней. С 1930 года на все вопросы экскурсантов, живы ли кто-нибудь из потомков этой таинственной меценатки, которую Чайковский назвал «моим лучшим другом», экскурсоводы, стыдливо опуская глаза, неизменно отвечали: «Нет, никого не осталось». Да, такова была негласная инструкция для работников этого музея, данная им после того, как в 1929 году был расстрелян по приговору коллегии ГПУ сын Н.Ф. фон Мекк - Николай Карлович, обвиненный во «вредительстве» на транспорте. А тем не менее, в СССР, во Франции, Англии, Польше, США и даже в Перу в то время проживало около 50 человек детей, внуков, правнуков - потомков этой неудобной для властей фамилии. И, пожалуй, только благодаря им мы имеем сегодня возможность проследить судьбы членов этого семейства, то есть то, что осталось за рамками писем, которые писали Мекк и Чайковский друг другу на протяжении 13 лет и которые составили целых три тома. Самая яркая личность из всего большого семейства фон Мекк - это ее сын Николай. Он и стал продолжателем дела своих родителей. Это он на протяжении 27 лет, с 1891 по 1918 год, возглавлял Московско-Казанскую железную дорогу. Это при нем сеть железных дорог России, построенных его отцом, получила дальнейшее развитие и все технические усовершенствования. Это он начал вводить электрички и с группой инженеров разрабатывал проект прокладки в Москве метро. Это при нем для рабочих «Казанки» были построены на станции Кратово (б.Прозоровская) Железнодорожное училище, библиотека, дешевые жилые дома, школы, больницы, детские сады. Здесь, конечно, надо вспомнить и архитектора А.Щусева, который, кроме Казанского вокзала, строил от Москвы до Урала почти все вокзальные и станционные здания, вплоть до пакгаузов и водокачек, которые и сегодня смотрятся как маленькие шедевры. В железнодорожном мире авторитет Н.К. Мекка был очень высок. В советское время фамилия фон Мекк переживала откровенно враждебное к себе отношение. Еще бы: «бывшие буржуи», которым, конечно же, нельзя доверять. И хотя Николай Карлович после революции получил предложение Латвийского правительства занять должность министра путей сообщений, он от этого отказался, считая, что и в новой России сможет еще принести пользу. Его взяли на работу в Наркомат путей сообщений консультантом, а потом и начальником экономического отдела, читал он и лекции в Техническом училище. Но «органы» в покое его не оставили. Как отмечает его внучка Татьяна (Москва), арестовывали Николая Карловича 13 раз, по самым разным поводам. Когда началось дело о вредительстве на транспорте, фон Мекка, конечно же, арестовали. Слово А.И. Солженицыну. Полистаем «Архипелаг ГУЛАГ»: «И какие же изощренные злодеи были эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркомпути притворялся очень преданным строительству новой экономики /.../ и любил давать советы. Один такой самый вредный его совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжелогруженых. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачен (и расстрелян): он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить Республику на случай интервенции без железный дорог!..» Уже в наши дни нашлись неравнодушные люди, которые сделали очень многое для сохранения памяти об этой семье в России. Вот и тот памятник под Рославлем поставлен был старанием и упорством местного краеведа Сергея Сергеевича Иванова и его супруги, работницы краеведческого музея. Эти люди документально установили местоположение родового гнезда Надежды Филаретовны, усадьбы Фраловских, где 175 лет назад, 28 января (ст. стиля) 1831 года она родилась. Здесь, на окраине деревни со странным названием Сырокоренье (ныне Новоселки) прошло ее детство, здесь выдавали ее замуж за инженера Карла фон Мекка, начальника участка строительства шоссе Москва-Варшава, проходившего в этих местах. Неизвестно, какие чувства испытывали приглашенные немногие потомки Надежды Филаретовны, когда инициатор увековечения этого места С.С. Иванов вел, опираясь на палку, экскурсию по... поросшим бурьяном канавам, и показывал: «Здесь была кухня Фраловских, здесь вход в усадьбу, а там, где яма - хранилище продуктов и погреб...» Но, безусловно, вид этих рытвин на краю деревни, едва различимых в темноте кустов, и остатки фундаментов не могли оставить равнодушным никого. «В этой усадьбе прошли детские и девичьи годы Надежды Филатеровны Фраловской, в замужестве фон Мекк, - пишет С.Иванов в книге «Рославль». - Семья была в родстве с известнейшими на Смоленщине фамилиями Челищевых, Потемкиных, Лесли, Энгельгардтов. Фамилия рославльских Фраловских проходит по 3-й части родословных книг. Отец - Филарет Васильевич играл на скрипке, был страстным поклонником серьезной музыки, и это его качество перешло к дочери. От матери, Анастасии Дмитриевны Потемкиной, Надя унаследовала склонность к решительности и активной деятельности, может быть, еще и потому, что в ней была «военная косточка» предков. Ее дед по матери Дмитрий Демьянович и прадед Демьян Денисович Потемкины были офицерами - полковниками полка смоленской шляхты, любимый брат Александр тоже был военным в чине штабс-капитана. Фраловским принадлежало 1450 десятин земли». И хотя далее Иванов пишет о фактах давно известных, стоит напомнить их тем, кто услышал о фамилии фон Мекк впервые. А таких с каждым годом, к сожалению, становится все больше. «В продолжении супружеской жизни они имели 11 детей, четверо старших: Елизавета, Александра, Владимир и Юлия родились в Рославле. В 1850 г. строительство было закончено и в конце 1853 - нач. 1854 гг. супруги покинули родину жены и переехали в Москву. Служебной зарплаты не хватало, а семья росла и переживала период самой настоящей нужды. Надежда Филаретовна была матерью, нянькой, портнихой, секретарем мужа, учительницей. Надо было искать выход. Карл Федорович - талантливый инженер, вступил в общество Саратовской ж. д. и стал одним из подрядчиков строительства участка железной дороги Москва-Коломна, а затем единоличным строителем участка Коломна-Рязань. Дело оказалось прибыльным, и им удалось разбогатеть... У Мекков было несколько домов, имений (одно из них в Браилове, где сейчас открыт музей Чайковского и фон Мекк), солидные дивиденды давала построенная ими и принадлежавшая им Либаво-Роменская ж. д. Работали мельница, сахарные заводы, изготавливалось полотно». Так все и начиналось. Когда-нибудь туристские тропы пролягут, наконец, к этой деревеньке под Рославлем, где теперь стоит простенький монумент - колонна с лирой наверху. И люди узнают, что здесь жила-была незаурядная девочка, которая своим трудом и упрямством, невзирая на все людские пересуды и недоброжелательство в своей среде, сумела-таки вырваться из полунищенского быта и добиться и славы, и богатства, и уважения. Тогда это - как, впрочем, и сейчас - удавалось очень немногим. Автор - Андрей РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

|

источник: http://rosvesty.ru/1805/culture/669-neudobnaya-familiya/

источник:http://www.informprostranstvo.ru/N01_2008/stolitsa.html <<---- к списку статей----<<

Мои «соседи» фон Мекки

Татьяна Анчугова

Дом №44 по Мясницкой улице я знала с детства «наизусть». И до того он примелькался в каждодневном хождении мимо него, до того слился с другими «усредненными» фасадами, что не вызывал никакого интереса; о своем прошлом молчал. Обратила на него внимание, лишь когда в связи с 150-летним юбилеем Чайковского на стене появилась мемориальная доска – «В этом доме в 1884-1887 годах останавливался и работал П.И. Чайковский».

Вот и Мясницкая!

Здесь каждый дом

— поэма.

Сергей Соловьев

|

| Петр Ильич Чайковский |

Кто знает биографию композитора, конечно, догадался, что жилище ему предоставляла здесь Надежда Филаретовна фон Мекк: «Мясницкий дом» неоднократно упоминается в их переписке. Недавно на выставке «Среди коллекционеров» увидела фотографию знакомого дома с надписью «Дом Владимира Владимировича фон Мекка», и это разожгло мое любопытство. Как раз в это время занималась творчеством М.А. Врубеля и знала, что коллекционер В.В. фон Мекк с ним дружил, покупал его картины, поддерживал его материально, в трудную минуту навещал в больнице, оплачивал счета, по совету врача отправил подлечиваться в свое имение на Украине.

Именно к нему обратился Врубель, когда Совет Третьяковской галереи отказался приобрести его картину «Демон поверженный»: «Не дайте злорадствовать, что вот де вещь никому не нужна. Купите ее у меня». И тот купил за 3 000 рублей.

…И разыгралось воображение: не висела ли здесь купленная Мекком картина? Не останавливался ли здесь сам Врубель? Есть даже прямое указание, что останавливался. В книге адресов «Вся Москва на 1904 год» — «М.А. Врубель. Мясницкая улица, дом Н.Д. Стахеева», т.е. тот самый дом, только сменивший владельца. Но, как известно, художник большую часть этого года провел в больнице и у жены в Петербурге. И как-то этот дом не отложился в его биографии. Но один из домов того же домовладельца остался как памятный врубелевский адрес — в 1902 году он жил в Лубянском проезде и там писал своего «Демона поверженного». Стало быть, «врубелевские места» на Мясницкой — это район моего родного дома №43, где прожила полжизни, ничего не подозревая.

|

| Надежда Филаретовна фон Мекк |

…И началось «расследование». Сведения о доме, к счастью, нашлись в архиве «Москомнаследие». «В 1866 году дом приобрела жена инженер-полковника железных дорог Надежда Филаретовна фон Мекк». Думала ли тогда 35-летняя женщина, что у нее будет 11 детей, и дом этот станет для всех своего рода резиденцией? Старший сын Владимир, отец друга Врубеля, в 1889 году пристроил к основному зданию двухэтажный корпус со стороны Малого Харитоновского переулка. Но он умер, когда сыну было 15 лет. Несовершеннолетний Владимир Владимирович в 1893 году стал владельцем этого дома, а в 1895 году продал некому Стахееву. Несмотря на смену владельцев, дом в истории Москвы остался с названием «Дом фон Мекк»: так он числится в Гохране, где состоит на учете как «Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.». Есть у него еще одно неофициальное название — «Дом трех композиторов», потому что здесь останавливались — в 1843 году Ференц Лист, а в 80-х годах Петр Чайковский и Клод Дебюсси.

Кто не знает роли Н.Ф. фон Мекк как меценатки Чайковского! Выделенная композитору субсидия помогла ему всецело отдаться творчеству. 14 лет они состояли в переписке, но ни разу не встречались. Чайковский приезжал в Мясницкий дом в отсутствии хозяйки. Она пребывала в других местах и вообще вела замкнутый образ жизни. Дом был заполнен членами ее семьи, особенно многочисленной после женитьбы детей. Бывали случаи, когда композитор сочувственно писал «милому другу»: «Боже мой, да неужели в этом огромном Мясницком помещении Вам нельзя устроиться? Очень неприятно, имея свой дом, жить в гостинице». В то же время он высоко ценил ее материнскую заботливость: «Вы отдали жизнь Вашим детям и сделали из них хороших людей»...

Надежда Филаретовна фон Мекк — человек совершенно исключительных качеств. Помимо тонкого художественного чутья, побуждавшего ее содержать камерный ансамбль молодых исполнителей, помогать Чайковскому, она обладала незаурядными деловыми способностями, сильной волей, энергией предпринимательства. Ее муж Карл Федорович Мекк — высокопрофессиональный строитель железных дорог. Ему принадлежит заслуга строительства Московско-Рязанской, Курско-Киевской и других железнодорожных магистралей, ожививших экономику страны. Его личные капиталы особенно приумножило участие в строительстве ветки Рязань-Козлов, по которой пошли перевозки зерна из высокоурожайных районов.

После смерти Надежды Филаретовны в 1894 году сумма ее капитала составила: имущества — 5 млн. 252,2 тысяч рублей, финансы — 7 млн. 301,6 тысяч рублей. Неудивительно, что помимо Мясницкой, в Москве у нее были и другие дома. Она могла себе позволить приобрести принадлежащую в прошлом знаменитым дворянским фамилиям усадьбу на Рождественском бульваре (№12) и перестроить ее в 50-тикомнатный роскошно обставленный дворец. Его посетил Чайковский в 1878 году, на заре своей дружбы с фон Мекк. Дома покупались главным образом для детей, обзаводившихся своими семьями, потом они переселялись в другие места по своему усмотрению.

...В начале 1900-х годов заметную роль в культурной жизни Москвы, сыграл дом на Новинском бульваре (№13), где жили Мекки разросшейся семьей (у Николая Карловича было 5 детей). Там же со вкусом оборудовал свою маленькую квартирку Владимир Владимирович, где бывали братья Васнецовы, Врубель, Серов, Нестеров и другие. Все отмечали особую любовь хозяина к красивым вещам, изящной мебели, хорошим картинам, каминным украшениям...

Сюда приходил Врубель, уже больной, взглянуть на свои картины с маниакальным желанием что-то в них исправить. В книге Галины Николаевны Мекк «Как я их помню» (М., 1999) упоминается «Демон поверженный». Этот страшный образ висел в концертном зале и взирал с высоты. Ее младшая сестренка при виде картины с ужасом бежала прочь.

|

| «Демон поверженный» (фрагмент). Художник Михаил Врубель

|

Среди художников и коллекционеров наибольшую известность приобрел Владимир Владимирович Мекк, будучи еще студентом… Главным его занятием было коллекционирование и участие в проведении выставок… Во время русско-японской войны В.В. Мекк становится уполномоченным Великой Княгини Елизаветы Федоровны по линии Красного креста. И Николай Карлович, и его племянник помогали Красному Кресту материально, а также организацией перевозок по железным дорогам. 26-тилетним молодым человеком как уполномоченный Красного Креста В.В. Мекк выезжал на фронт, в Японию для отправки на родину раненых пленных. Там он посещает концентрационные лагеря и оборудует госпиталь в Нагасаки. И после войны он остается заведующим всеми благотворительными учреждениями Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Москвичи особенно запомнили организованный им дом призрения сирот особого типа. Мальчики 10-14 лет обучались там не только грамоте и ремеслу, но и сами зарабатывали деньги в качестве «посыльных», их с уважением называли «артельные мальчики с Остоженки». В 1908-10 годах он принял участие в строительстве Марфо-Мариинской общин. Именно по его рекомендации для возведения и росписи храма были приглашены А. Шусев и М. Нестеров... Кроме того, А. Щусев был приглашен возглавить строительство Казанского вокзала, предпринятого председателем правления Казанской железной дороги Николаем Карловичем Мекком. По его личному приглашению украшать грандиозное помещение вокзала пришли лучшие художники того времени. Сейчас, упоминая имя главного строителя Щусева, несправедливо забывают заслуги Н.К. Мекка и его племянника, по чьей инициативе и на чьи средства собственно и осуществлялся этот проект.

В Первую мировую войну Владимира Владимировича заведует всеми госпитальными складами и отчитывается перед шефствующей над ними Императрицей Александрой Федоровной.

Как могла сложиться его судьба после революции? Это нетрудно представить, оглядываясь на те расправы, аресты, реквизиции, которым подвергся Николай Карлович в 1918-19 годах. Правда, ему удалось некоторое время заниматься любимым железнодорожным делом, поработав в Нарокомате путей сообщения, и написать две книги о развитии железных дорог в России. И все-таки, несмотря на заслуги, Николай Карлович в 1929 году был расстрелян. Его племянник продолжал свою деятельность в художественном мире, сотрудничал с Малым театром, входил в Комитет по организации русской живописи в Америке. В 1924 году он не вернулся из командировки, ощущая нарастающую угрозу… Нелегко было пережить разлуку с родиной, он скончался после восьмилетнего пребывания на чужбине. Смог ли приспособиться к Западу человек, о котором его друг князь С.Щербатов написал такие слова: «Русским (он был старинного прибалтийского рода) и москвичом он был до мозга костей»!

Имя фон Мекков постарались стереть из памяти соотечественников. Даже побоялись упомянуть на мемориальной доске, посвященной Чайковскому, на доме №44 по Мясницкой.

По прошествии пятидесяти лет я взглянула на этот «дом напротив», словно очнувшись от глубокого сна, и перешла «из времени во время» — за полвека до моего рождения. Здесь, рядом со мной, жили фон Мекки. Ничто не проходит бесследно. Этот же воздух Мясницкой напитал и меня. Мистическим образом, не зная почему (теперь понятно, почему!), я проложила дорожку своих увлечений к Чайковскому, Врубелю, Серебряному веку. А после эвакуации на Алтай — двухмесячной поездки в вагонах военного времени — я полюбила железные дороги, построенные Мекками, и с радостью много ездила по ним.

Все-таки существует дух иных времен в местности, где ты живешь!

источник:http://www.informprostranstvo.ru/N01_2008/stolitsa.html

источник: http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Chaikovsky/writer.php

Кому и на чем писал П. И. Чайковский?

Продемонстрировав фрагмент переписки Чайковского и Стасова, хотелось бы обратить особое внимание на хранящееся в Российской национальной библиотеке эпистолярное наследие композитора. Здесь, как отмечалось выше, находится более 400 писем Чайковского.

В эпоху, когда основным средством общения даже в пределах одного города, не говоря уже о контактах на больших расстояниях, была переписка, именно в ней можно найти множество сведений самого разного характера. В письмах Чайковского отразились его повседневные дела, этапы работы над музыкальными произведениями, критическими статьями и учебниками. Содержание писем определяется наличием или отсутствием духовной близости с тем или иным адресатом. В корреспонденциях, адресованных одним персонам Петр Ильич ограничивается решением вопросов практического характера, другим рассказывает о событиях, происходящих в его жизни. Есть в эпистолярном наследии Чайковского и письма-откровения, в которых он делится своими переживаниями и чувствами, обидами и восторгами, представлениями о вере, о музыке, о жизни.

Значительная часть писем адресована родным композитора: матери и отцу, второй жене отца Елизавете Михайловне (урожд. Александровой); братьям – Модесту, Ипполиту, Николаю и его жене Ольге; сестре Александре, ее супругу Льву Васильевичу Давыдову и их дочери Татьяне; тетушке Екатерине Андреевне Алексеевой, которую Модест Ильич характеризовал как «единственную родственницу, имевшую интерес и способности к музыке», а также двоюродной сестре Петра Ильича Анне Петровне Мерклинг. Писал Чайковский и своим ученикам – пианистке Анне Яковлевне Александровой-Левенсон и Владимиру Степановичу Шиловскому, делавшему успехи в области композиции. В Российской национальной библиотеке хранятся письма Петра Ильича Чайковского к Алине Ивановне и Герману Карловичу Конради – родителям глухонемого мальчика Коли Конради, воспитателем, учителем, а затем и опекуном которого был его брат Модест. Сохранились и письма, адресованные его бывшей гувернантке Авдотье Яковлевне Бахиревой и слуге Алексею Ивановичу Софронову.

В фонде Библиотеки есть письма, адресованные польскому пианисту и скрипачу (секретарю Надежды Филаретовны фон Мекк), пианистам и педагогам Павлу Леонтьевичу Петерсону и Вере Викторовне Тимановой, музыкальному издателю Петру Ивановичу Юргенсону, музыкальному теоретику и писателю Августу Рудольфовичу Бернгардту, драматургу и антрепренеру Алексею Федоровичу Картавову, флейтисту и композитору Эрнесту Келеру, композитору и музыкальному критику Борису Александровичу Фитингофу-Шелю. Здесь хранятся и письма Чайковского к выдающимся композиторам-современникам – Милию Алексеевичу Балакиреву, Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, Анатолию Константиновичу Лядову, Антону Григорьевичу Рубинштейну, а также идейному вдохновителю большинства из них Владимиру Васильевичу Стасову.

Основная часть писем опубликована, и каждый желающий может ознакомиться с их содержанием. Однако набранные типографским шрифтом тексты не дают полного представления о письмах Чайковского. Они не передают экспрессию его почерка, зачастую отражавшую эмоции, испытываемые им во время написания писем. По опубликованным текстам невозможно увидеть, как выглядело каждое письмо в целом. В XIX столетии авторы писем имели возможность выбора почтовой бумаги. Она могла быть разного формата, с водяными знаками и без них, линованной, нелинованной, белой или цветной, с печатным рисунком или окантовкой. Зачастую почтовая бумага изготавливалась по спецзаказу с монограммой, вытисненной, как правило, в левом углу листа.

Для своих писем Чайковский выбирал разные сорта бумаги. До 1870-х гг. он писал на обычной нелинованной или линованной бумаге, нередко вырванной из тетрадей.

Для своих писем Чайковский выбирал разные сорта бумаги. До 1870-х гг. он писал на обычной нелинованной или линованной бумаге, нередко вырванной из тетрадей.

С 1873 г. по 1875 гг. на письмах Чайковского появляется монограмма «ПЧ».

Эта монограмма выполнена методом слепого тиснения (без использования краски). Форма букв простая и строгая без каких-либо украшений. Монограмма подобной графики была и на почтовой бумаге брата – Анатолия Ильича Чайковского, которой иногда пользовался Петр Ильич.

На письмах 1876–1881 гг. сохраняется слепое тиснение монограммы «ПЧ»,но форма букв изменяется. Строгая без каких-либо украшений графика дополняется треугольными засечками не только на концах вертикальных элементов, но и в их центральных частях.

![4/16 января [1880] г. Рим. Петр Ильич Чайковский. Письмо Льву Васильевичу Давыдову. 4/16 января [1880] г. Рим. Петр Ильич Чайковский. Письмо Льву Васильевичу Давыдову.](http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Chaikovsky/images/sm/39.jpg) Иную монограмму мы видим на январском письме 1880 г., присланном из Рима, где Чайковский жил с ноября 1879 до конца февраля следующего года Впечатления от веселого уличного карнавала с его праздничным шествием, сопровождавшимся народными танцами и песнями, как известно, отразились в «Итальянском каприччио», написанном в Риме. И, хотя сравнивать музыкальное произведение и такое явление как монограмма на почтовой бумаге дело неблагодарное, все же рискнем предположить, что посещение Петром Ильичем многочисленных художественных музеев и галерей в какой-то мере сказалось и на форме тисненой монограммы «PT» (Petr Tchaikovsky во французской транслитерации), которая, судя по всему, была заказана им там же в Риме.

Иную монограмму мы видим на январском письме 1880 г., присланном из Рима, где Чайковский жил с ноября 1879 до конца февраля следующего года Впечатления от веселого уличного карнавала с его праздничным шествием, сопровождавшимся народными танцами и песнями, как известно, отразились в «Итальянском каприччио», написанном в Риме. И, хотя сравнивать музыкальное произведение и такое явление как монограмма на почтовой бумаге дело неблагодарное, все же рискнем предположить, что посещение Петром Ильичем многочисленных художественных музеев и галерей в какой-то мере сказалось и на форме тисненой монограммы «PT» (Petr Tchaikovsky во французской транслитерации), которая, судя по всему, была заказана им там же в Риме.

Во время своей следующей поездки в Рим Чайковский заказывает бумагу с новой монограммой. В ней все те же латинские буквы «PT», но они, в отличие от предыдущего изображения, не столь тяжеловесны. Напротив, этот вензель изящен и легок. Тиснение переплетенных орнаментированных букв здесь окрашено удачно сочетающимися синей и золотой красками.

Во время своей следующей поездки в Рим Чайковский заказывает бумагу с новой монограммой. В ней все те же латинские буквы «PT», но они, в отличие от предыдущего изображения, не столь тяжеловесны. Напротив, этот вензель изящен и легок. Тиснение переплетенных орнаментированных букв здесь окрашено удачно сочетающимися синей и золотой красками.

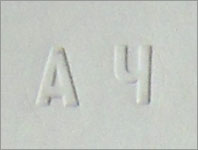

Из России Петр Ильич пишет своим корреспондентам, преимущественно на бумаге с кириллическими буквами «ПЧ». В 1881 г. появляется новая форма такой монограммы. Это тоже тиснение, но с использованием только одной какой-либо краски: или синей, или красной.

Письма Чайковского, отправленные в первой половине 1882 г. снабжены новым вензелем. Переплетающиеся инициалы иной формы с растительным орнаментом, пожалуй, избыточно пышным, вытиснены либо красной, либо темно-коричневой красками.

В ноябре того же года вензель слегка изменяется, орнамент становится более скромным, краски – строгими.

А на письме от 15 июня 1883 г. из Подушкино (здесь на даче у брата Анатолия Ильича, Чайковский жил с 31 мая по 1 сентября 1883 г.) мы видим изящный вензель «РТ» латиницей, причем расположен он не в левом, а в правом верхнем углу письма.

А на письме от 15 июня 1883 г. из Подушкино (здесь на даче у брата Анатолия Ильича, Чайковский жил с 31 мая по 1 сентября 1883 г.) мы видим изящный вензель «РТ» латиницей, причем расположен он не в левом, а в правом верхнем углу письма.

Есть и еще одна форма вензеля латинскими буквами, но уже в английской транслитерации «PC».

Не останавливаясь более на характеристике каждой формы вензеля, покажем их здесь в хронологическом порядке.

Все приведенные монограммы выполнены с использованием тиснения, лишь в двух случаях мы встречаем монограммы не тисненые, а рисованные золотой или серебряной красками.

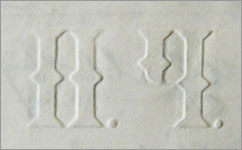

![9 ноября 1887 г. Петр Ильич Чайковский. Письмо П. И. Чайковского [Петерсону?] 9 ноября 1887 г. Петр Ильич Чайковский. Письмо П. И. Чайковского [Петерсону?]](http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Chaikovsky/images/sm/54.jpg) Одно из писем, датированное ноябрем 1887 г., композитор написал на бумаге с монограммой своего старшего брата Николая Ильича. Эта монограмма принципиально отличается от всех, которые встречаются на почтовых отправлениях Петра Ильича. В вензеле брата важным элементом тиснения является корона, подчеркивающая дворянское происхождение заказчика. В монограммах же Петра Ильича ее нет. Это, по сути дела, непосредственное подтверждение отношения композитора к своему социальному статусу. Модест Петрович Чайковский писал об этом следующее:

Одно из писем, датированное ноябрем 1887 г., композитор написал на бумаге с монограммой своего старшего брата Николая Ильича. Эта монограмма принципиально отличается от всех, которые встречаются на почтовых отправлениях Петра Ильича. В вензеле брата важным элементом тиснения является корона, подчеркивающая дворянское происхождение заказчика. В монограммах же Петра Ильича ее нет. Это, по сути дела, непосредственное подтверждение отношения композитора к своему социальному статусу. Модест Петрович Чайковский писал об этом следующее:

«Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было – ироническое отношение к благородству своего происхождения. Он не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии, считая их фантастическими, и с упорством, переходившим иногда в своеобразное фатовство, настаивал на плебействе рода Чайковских. <…> Он не считал себя столбовым дворянином, потому что среди ближайших предков не знал ни одного боярина, ни одного вотчинного землевладельца, а в качестве крепостных собственников мог назвать только своего отца, обладавшего большою семьею повара в десять душ».

Помимо почтовой бумаги с монограммами П. И. Чайковский писал письма и на бумаге с печатным рисунком. Так, впервые оказавшись в Венеции в 1874 г. он приобретает бумагу с изображением площади Св. Марка и пишет брату Модесту: «На! Смотри на виньетку и злись, лопайся от зависти. Сегодня я целый день гулял на этой площади».

Среди писем Чайковского, помимо белой или желтоватой, можно встретить бумагу других цветов. Как известно, в конце XIX века в Англии каждому дню недели соответствовал свой цвет бумаги. По понедельникам – цвет морской волны, по вторникам – бледно-розовый, по средам серый, по четвергам светло-голубой, по пятницам серебристый, по субботам – желтый, по воскресеньям – белый. Цветная бумага есть и среди писем Чайковского. Если бы Петр Ильич следовал английской моде, можно было бы определить, в какой день он написал то или иное письмо. Однако придерживался ли он этой моды неизвестно, поэтому цвет бумаги едва ли может быть достоверным ориентиром. В отличие от него своего рода датирующим признаком являются монограммы Чайковского. И хотя по ним день недели определить невозможно, но в спорных случаях, при отсутствии датировки, форма монограммы может помочь исследователю определить дату письма с определенной степенью вероятности.

Среди писем Чайковского, помимо белой или желтоватой, можно встретить бумагу других цветов. Как известно, в конце XIX века в Англии каждому дню недели соответствовал свой цвет бумаги. По понедельникам – цвет морской волны, по вторникам – бледно-розовый, по средам серый, по четвергам светло-голубой, по пятницам серебристый, по субботам – желтый, по воскресеньям – белый. Цветная бумага есть и среди писем Чайковского. Если бы Петр Ильич следовал английской моде, можно было бы определить, в какой день он написал то или иное письмо. Однако придерживался ли он этой моды неизвестно, поэтому цвет бумаги едва ли может быть достоверным ориентиром. В отличие от него своего рода датирующим признаком являются монограммы Чайковского. И хотя по ним день недели определить невозможно, но в спорных случаях, при отсутствии датировки, форма монограммы может помочь исследователю определить дату письма с определенной степенью вероятности.