История рода Фон Мекк

Хорошая статья. Полезная. Понятие русский-нерусский весьма непростое как в царской России, так и в СССР, а теперь то, когда убрали графу "национальность" из паспорта, еще туманнее. Кагда я прочитал книгу о бароне Александре Эдуардовиче Фальц-Фейне, у меня возникла почти сумасшедшая необходимость увидеть этого человека. Спасибо Небесам, получилось. Из книги хочется приводить много цитат, здесь вспомню следущую, запомнившуюся своей экспрессией: “немцы становились в России более русскими, чем чистокровные россияне.”

Источник: http://www.rd-zeitung.eu/geschichte/romanov.htm

Феликс Шлегель, Виктор Мюллер

Статья Эрнста Вольфа и Владимира Гурина «Немецкие корни на русской земле» (OWR, Nr. 17, 2004), поднимает весьма интересные вопросы из истории династии Дома Романовых и, в частности, его связи с Германией. На основе нижеуказанной литературы [1, 2, 3] мы проанализировали информацию предложенную в статье. Предлагаем, в связи с этим, вниманию читателей некоторые уточнения и дополнения.

Статья Эрнста Вольфа и Владимира Гурина «Немецкие корни на русской земле» (OWR, Nr. 17, 2004), поднимает весьма интересные вопросы из истории династии Дома Романовых и, в частности, его связи с Германией. На основе нижеуказанной литературы [1, 2, 3] мы проанализировали информацию предложенную в статье. Предлагаем, в связи с этим, вниманию читателей некоторые уточнения и дополнения.

Представленная в статье схема, в основном, верна, содержит все родственные связи царского дома, однако она трудна для восприятия, тем более, для читателя мало знакомого с данной темой.

Приводим также нами составленную таблицу Дома Романовых. В ней последовательно и наглядно представлены все правители и правительницы России на протяжении 300 лет, даны необходимые пояснения о членах семей и их происхождении.

Авторы статьи затронули вопрос о доле немецкой крови у самодержцев, мы же решили подсчитать у них долю русской крови, что гораздо проще и ближе к реальности. Вопрос с немецкой кровью намного сложней, поскольку можно спорить о её наличии у Екатерина I (Марты Скавронской) или её чистоте например у датских или прусских принцесс.

ДОМ РОМАНОВЫХ

| Nr | Цари и императоры |

Годы правления |

Доля русской крови |

Пояснения |

| 1. |

Михаил Фёдорович (1596-1645) |

1613-1645 |

1 100% |

Сын Фёдора Никитича Романова (1550-1633), в монашестве – Филарет, и Ксении Ивановны Шестовой, в монашестве – Марфа. Жена – Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608-1645) |

| 2. |

Алексей Михайлович (1629-1676) |

1645-1676 |

1 100% |

Жена 1 – Мария Ильинична Милославская (1626-1682) Жена 2 – Наталья Кирилловна Нарышкина(1651-1694) |

| 3. |

Фёдор IIАлексеевич (1661-1682) |

1676-1682 |

1 100% |

Жена 1 – Агафья Семёновна Грушецкая, умерла при родах в 1681, ребёнок скончался Жена 2 – Марфа Апраксина |

|

4. |

Иоанн VАлексеевич (1666-1696) Царь всея Руси

Пётр I Алексеевич (1672-1725) Царь всея Руси, с 1689 единовластный правитель. Император с 1721 |

1682-1689

1682-1725 |

1 100%

1 100% |

Отец - Алексей Михайлович(1629-1676) Мать – Мария Ильинична Милославская (1626-1669) Софья Алексеевна Романова(1658-1704) Правительница-Регентша с 1682 до1689 Отец - Алексей Михайлович(1629-1676) Мать - Наталья Кирилловна Нарышкина (1651-1694) Жена 1 – Евдокия Фёдоровна Лопухина (1669-1731) Жена 2 – Марта Скавронская - Екатерина I(1684-1727) |

| 5. |

Екатерина I Алексеевна– Марта Скавронская (1684-1727) |

1725-1727 |

0 0% |

Жена Петра I, простолюдинка. |

| 6. |

Пётр II Алексеевич (1715-1730) |

1727-1730 |

1/2 50% |

Сын царевича Алексея Петровича (1690-1718) и принцессы Вольфенбюттельской Софии-Шарлоты (1694-1715), внук Петра I, умер от оспы. |

| 7. |

Анна Иоанновна (1693-1749) |

1730-1740 |

1 100% |

Дочь - Иоанна V Алексеевичаи Прасковьи Фёдоровны Салтыковой (1664-1723), герцогиня Курляндская (1710-1730). |

| 8. |

Иоанн VI Антонович (1740-1764) |

1740-1741 |

1/4 25% |

Правнук Иоана VАлексеевича. Мать – Анна Леопольдовна(1718-1746) дочь Екатерины Иоанновны (1692-1733) и Герцога Мекленбургского – регентша. Отец – Антон-Ульрих (1714-1776) герцог Брауншвейгский |

| 9. |

Елизавета IПетровна (1709-1761) |

1741-1761 |

1/2 50% |

Дочь Петра Iи Екатерины I

|

| 10. |

Пётр III Фёдорович (1728-1762) |

1761-1762 |

1/4 25% |

Внук Петра I, сын старшей дочери Петра I и Екатерины I– Анны и Карла-Фридрихагерцога Гольштейн-Готторпского |

| 11. |

Екатерина II Великая (1729-1796) |

1762-1796 |

0 0% |

Урождённая София-Августа-Фредерика принцесса Ангальт-Цербстская |

| 12. |

Павел I Петрович (1754-1801) |

1796-1801 |

1/8 12,5% |

Сын Петра IIIи ЕкатериныII Жена – Софья-Доротея,герцогиня Вюртембергская (Мария Федоровна) (1759-1828) |

| 13. |

Александр I Павлович (1777-1825) |

1801-1825 |

1/16 6,25% |

Внук Екатерины II, сын ПавлаI и Марии Фёдоровны. Жена с 1796 – Луиза-Мария-Августа принцесса Баден-Дурлахская (Елизавета Алексеевна) |

| 14. |

Николай I Павлович (1796-1855) |

1825-1855 |

1/16 6,25% |

Внук Екатерины II, сын ПавлаI Жена с 1817 – Шарлотапринцесса Прусская, дочь короля Прусского Фридриха-Вильгельма III (Александра Фёдоровна) (1798-1860) |

| 15. |

Александр II Николаевич (1818-1881) |

1855-1881 |

1/32 3,13% |

Сын Николая Iи Александры Фёдоровны Жена с 1841 – урождённая Максимилианна-Вильгельмина-Августа-София-Мария принцесса Гессен-Дармштадская (Мария Александровна) (1824-1880) |

| 16. |

Александр III Александрович (1845-1894) |

1881-1894 |

1/64 1,56% |

Сын Александра IIи Марии Александровны. Жена с 1866 – Мария-София-Фредерика-Дагмар принцесса Датская (Мария Фёдоровна)(1854- 1928), (невеста брата Николая (1843-1865), который погиб упав с лошади – травма позвоночника). |

| 17. |

Николай II Александрович (1868-1918) |

1894-1917 |

1/128 0,78%

1/256 0,39% |

Сын Александра IIIи Марии Фёдоровны Жена с 1894 – Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса принцесса Гессен-Дармштадская (Александра Фёдоровна) (1872-1918) ДЕТИ: Ольга (1895-1918) Татьяна (1897-1918) Мария (1899-1918) Анастасия (1901-1918) Алексей (1904-1918) |

В указанной выше статье были допущены следующие неточности:

1.Царь Фёдор Алексеевич Романов именовался как царь Фёдор II, а не Фёдор III[2].

2.Царь Иоанн V Алексеевич Романов не с 1684, а с 1682 года рождения [1, 2].

3.В схеме не указана жена Александра I, Елизавета Алексеевна, полное её имя указано в таблице.

4.Доля русской крови, например, у Николая II подсчитана ошибочно, не 1,5%, а 0;78%.

После смерти царя Фёдора, на спешно собранном боярском Соборе в Москве 23-го мая 1682 года стрелецкие выборные, не согласившись с Софьей, по указу Ивана Хованского требуют, чтобы братья царствовали вместе.

– Два царя? Иван и Пётр?

– Два царя? Может ли такое быть?

– Может! Бывало! Фараон и Иосиф, Аркадий и Гонорий, Василий и Константин. Пусть и на Руси будет два царя! [1, стр. 23].

Благодаря интригам царевне Софье Алексеевне Романовой, дочери Алексея Михайловича от первой жены Марии Ильиничны Милославской, удалось отстранить от регентства свою мачеху Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра I. Она стала правительницей-регентшей на семь лет (1682-1689). После её неудавшейся попытки стать царицей, была отстранена Петром от власти, пострижена в монахини под именем Сусанна, умерла в Новодевичьем монастыре в 1704 году. Устранив Софью Петр I обещал Ивану почитать его как отца. Иван продолжал называться царём до самой смерти в 1696 году.

В популярных изданиях и, в частности, в красочном календаре изданном к трёхсотлетию дома Романовых [3] с портретами всех 17-ти царей и императоров – Софья Алексеевна, также как и Иоанн V вообще не значатся. Также нет о них упоминания и в книге [2]. И сделано это было, в первую очередь, из политических соображений.

Мы, также как и авторы выше названной работы, не являемся сторонниками чисто биологического подхода к оценке человека и считаем, что одним из определяющих факторов является влияние на человека социальной среды его воспитания и, прежде всего, культурных традиций, но и наследственность, тем более, царскую нельзя сбрасывать со счетов. Разумеется, все цари и царицы, императоры и императрицы были российскими самодержцами, вне зависимости от состава крови, но благодаря в большинстве случаев кровному родству.

Одно дело, когда речь идёт о чисто научном, биологическом подходе и совсем другое, когда научные данные используют для политических и идеологических спекуляций. В связи с этим, вспомнилась реакция Виктора Фукса, поволжского немца, лётчика, командира Красной Армии, переведённого в начале войны в трудармию, на политические спекуляции в СМИ о подсчёте немецкой крови у российских царей. В Красноярске тогда в 90-х годах велась открытая борьба за восстановление немецкой республики на Волге между активистами немецкого общества «Возрождение» и местными органами власти, в том числе КГБ и средствами массовой информации. В своей книге [4] он пишет:

«... Возникает вопрос: существует ли правосудие в Красноярске для малочисленных народов? Или их можно оскорблять, над ними можно издеваться на каждом шагу, распространять о них клеветнические измышления в печати при молчаливом бездействии руководителей города и края? Воспользовавшись этим «Красноярская газета» перешла на высшую ступень проявления вражды к немецкому и другим народам, от шовинизма к расизму! В Nr. 66 от 21.07.1994г. газета начала подсчитывать сколько в крови у царей было немецкой крови...»

Здесь мы видим яркий пример того, как простые данные о процентном составе крови, могут быть использованы в политических спекуляциях различными политическими силами и обслуживающими их СМИ.

С одной стороны нам сегодня внушают, что процент крови в человеке той или иной национальности не определяет его судьбу. С другой стороны нам навязаны в Германии пресловутые параграфы, которые делят нас и наши семьи на различные категории и группы. Как бы мы не противились этому «бюрократическому расизму» – чиновники и власть имущие диктуют свои законы. И не кровь у современных чиновников играет роль, а идеология и соображения сиюминутной выгоды. Этому феномену можно было бы дать название – «идеологический расизм». Идеологический расизм сегодня служит подавлению всего национального и поддержке космополитического. И начался он, по большому счёту, с уничтожения национальных монархий и монархов в Европе.

Сегодня нам уже рисуют картины глобализированного мира, в котором не будет таких понятий как Отечество, национальная культура, традиционная семья, зато все мировые ресурсы будут принадлежать ничтожному меньшинству во главе с мировой финансовой олигархией. При этом всё человечество разделят на послушных – рабов и непослушных – террористов и начнётся глобальное противостояние, логическим концом которого явится исчезновение рода человеческого. Тогда действительно потеряют своё значение любые данные о составе крови или генетических особенностях. Просто некому будет этим интересоваться и спекулировать. Тогда космополитизм, наконец, достигнет своей вожделённой цели. И наступит глобальная тьма...

Использованная литература:

1.Васильева Л. Н. «Жены русской короны». – М.: «Атлантида XXI век», 1999. – 560с., (ISBN 5-93238-002-0, ISBN 5-237-01563-8).

2.«Россия под скипетром Романовых 1613-1913». – Санкт-Петербург, 1912, (переиздана в издательстве М.: СП «Интербук», 1991, ISBN 5-7664-0126-4).

3.Календарь «Из истории государства Российского». – 1917, (с изображением всех 17-ти правителей из Дома Романовых).

4. Фукс Виктор «Роковые дороги поволжских немцев 1763-1995гг. Рейн-Волга-Енисей». – Изд-во «Красноярск», 1995.

Хроники большого автопробега 1911

источник: http://dalizovut.narod.ru/avto/avto1911.htm

<--к списку статей--<<

Этюд-реконструкция

"Как всякий из нас знает, клубы и общества, в том числе и спортивные,

могут быть двух родов - действующие и бездействующие".

А.П. Нагель (главный редактор журнала «Автомобиль»)

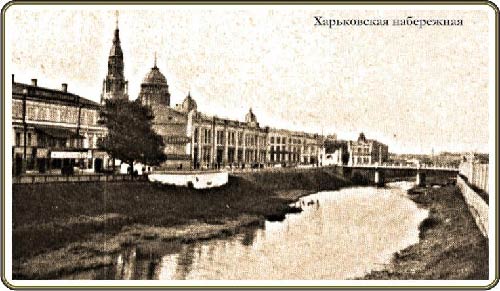

Харьков. Понедельник - 12 сентября 1911 года

Каждому городу, наверное, нужно цепкое односложное описание, которое привлечет сюда толпы бездельников - богатых путешественников. Так, если подумать о Париже – то сразу приходит на ум Эйфелева башня и бесконечные Елисейские поля, в Москве – это Кремль и суета Пассажа, в Санкт-Петербурге – наверняка Дворцовая площадь и выезд Императора. А что можно сказать про наш город? Харьков – центр громадной губернии с населением почти в три миллиона жителей и самый крупный железнодорожный узел на юге России. Харьков - то университет и политехнический институт, столичные банки, десятки заводов, казенные фабрики, пяток кондитерских, восемь театров и четыре ярмарки в год. Когда начинаются ярмарки и денежный народ толпами валит в город, «барских» комнат сразу не хватает и бедных студентов квартирные хозяйки гонят на улицу. А потом вся эта толпа недоученных и неученых босяков бродит по городу в поисках крова и приключений. Еще в городе есть не мало «замечательных» мест, где их обитатели ужасно много пьют. Направо – трактир с крепкими напитками, налево – чайная с напитками полегче, затем наоборот и так далее, как здесь говорят до речки… Так что, как видите, вероятность быть ограбленным в Харькове гораздо выше, чем, скажем, в соседних Курске или Воронеже.

Каждому городу, наверное, нужно цепкое односложное описание, которое привлечет сюда толпы бездельников - богатых путешественников. Так, если подумать о Париже – то сразу приходит на ум Эйфелева башня и бесконечные Елисейские поля, в Москве – это Кремль и суета Пассажа, в Санкт-Петербурге – наверняка Дворцовая площадь и выезд Императора. А что можно сказать про наш город? Харьков – центр громадной губернии с населением почти в три миллиона жителей и самый крупный железнодорожный узел на юге России. Харьков - то университет и политехнический институт, столичные банки, десятки заводов, казенные фабрики, пяток кондитерских, восемь театров и четыре ярмарки в год. Когда начинаются ярмарки и денежный народ толпами валит в город, «барских» комнат сразу не хватает и бедных студентов квартирные хозяйки гонят на улицу. А потом вся эта толпа недоученных и неученых босяков бродит по городу в поисках крова и приключений. Еще в городе есть не мало «замечательных» мест, где их обитатели ужасно много пьют. Направо – трактир с крепкими напитками, налево – чайная с напитками полегче, затем наоборот и так далее, как здесь говорят до речки… Так что, как видите, вероятность быть ограбленным в Харькове гораздо выше, чем, скажем, в соседних Курске или Воронеже.

Но, если с преступностью все так плохо, то почему большая колонка главной городской газеты изо дня в день посвящена всяким разным и по большей части мелким происшествиям с горожанами? Город будет неделю обсуждать, как пропало десять рублей в лавке купца 3-ей гильдии - г-на N, и все сыскное отделение подняли на поиски злодеев. Я не шучу! Поверьте – харьковцам нужно, чтобы их опасались. Ведь селить приезжих негде, эпидемия повального строительства уже подходит к концу, работы для всех не хватит, а так рады тому, что имеют. И кажется мне, что стоит такой нечесаный детина из местных где-то в чистом поле, ну скажем с сигнальным флагом, и машет навстречу всему, что движется в город. Езжайте себе мимо! Нам здесь других не надо! И едут, только робко выглядывают из окон проходящих мимо поездов на подъездные пути, бесконечные стрелки и закопченные кровли вокзала. А больше ничего не видать. А раз не видно, то и нет ничего! И сколько это «пугало» будет стоять неизвестно. Так, что касается слова, которым бы я описал Харьков, то это слово "провинциальный".

Но, если с преступностью все так плохо, то почему большая колонка главной городской газеты изо дня в день посвящена всяким разным и по большей части мелким происшествиям с горожанами? Город будет неделю обсуждать, как пропало десять рублей в лавке купца 3-ей гильдии - г-на N, и все сыскное отделение подняли на поиски злодеев. Я не шучу! Поверьте – харьковцам нужно, чтобы их опасались. Ведь селить приезжих негде, эпидемия повального строительства уже подходит к концу, работы для всех не хватит, а так рады тому, что имеют. И кажется мне, что стоит такой нечесаный детина из местных где-то в чистом поле, ну скажем с сигнальным флагом, и машет навстречу всему, что движется в город. Езжайте себе мимо! Нам здесь других не надо! И едут, только робко выглядывают из окон проходящих мимо поездов на подъездные пути, бесконечные стрелки и закопченные кровли вокзала. А больше ничего не видать. А раз не видно, то и нет ничего! И сколько это «пугало» будет стоять неизвестно. Так, что касается слова, которым бы я описал Харьков, то это слово "провинциальный".

|

|

Вы не могли не заметить перемен. Раньше, можно было хорошенько выспаться утром в центре города, но в наши дни каждые пять минут вас будят разные механические звуки. Еще только восемь, а во дворе уже беспорядочная стрельба из выхлопной трубы коляски моего суетливого соседа. Чуть слышно, как рядом на Екатеринославской, ударяясь колесами в стыки рельс, ушел вагон конки в сторону центра. По Дмитриевской, через мост на «Москалевку» от вокзала, загремели подводы. Где-то рядом на фабрике свистнул котел и по дворам поплыл густой запах смеси карамели и шоколада. Началась «сладкая» рабочая неделя. Обычный день сентября начался необычно. Жара ушла за одну ночь и уже ясно, что дальше только осень и холод. Но сегодня тот самый день в году, когда лето и осень встретились и вроде «присели» рядом на скамейку в старом Карповском саду.

Противно стрекочущий слабенький движок легкого «Опеля» разбудил всех, кто не проснулся до сих пор. Слышно, как соседский Doktorwagen громыхнул в подворотне и замолк у нашего подъезда. Сейчас посигналит, бандит! Так и есть! «Малыш» - так за глаза звали моего приятеля, был крепкого телосложения, и сверху могло показаться, что маленький автомобиль оседлало громадное чудовище. Уважаемый человек, из приезжих немцев, держит небольшую аптеку в центре, а иной раз, как ребенок, опоздает на четверть часа, но сделает вид, что приехал вовремя.

Противно стрекочущий слабенький движок легкого «Опеля» разбудил всех, кто не проснулся до сих пор. Слышно, как соседский Doktorwagen громыхнул в подворотне и замолк у нашего подъезда. Сейчас посигналит, бандит! Так и есть! «Малыш» - так за глаза звали моего приятеля, был крепкого телосложения, и сверху могло показаться, что маленький автомобиль оседлало громадное чудовище. Уважаемый человек, из приезжих немцев, держит небольшую аптеку в центре, а иной раз, как ребенок, опоздает на четверть часа, но сделает вид, что приехал вовремя.

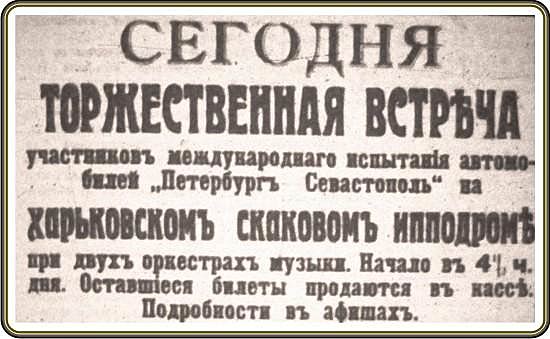

Еще вчера, мы договорились быть к 10 часам на скаковом поле, где Комитет по встрече Севастопольского автопробега назначил рандеву местным газетчикам. Командор автопробега барон Н. К. фон Мекк обещал здесь ответить на все вопросы, после чего будет позволено осмотреть автомобили и поговорить с ездоками.

Ехали полчаса… На ипподроме уже работал Комитет пробега. Автомобили расставлены в ряд шеренг. Десятки разных машин, разных систем, форм и конструкций. От группы контролеров отделился Николай Карлович и подошел к репортерам.

заметки репортера:

Барон Николай Карлович фон Мекк (Nikolaus von Meck), 48 лет. Пионер автомобилизма и автоспорта России, организатор и участник многих автомобильных соревнований. Барон фон Мекк стал одним из учредителей (20.03.1900) первого в России действующего автоклуба – Московского клуба автомобилистов. Действительный член РАО и ИРАО, входил в состав комитетов и технических комиссий. Входил также в группу старшин и в состав гоночной комиссии "Первого русского автомобильного клуба в Москве". Владеет 10 автомобилями и двумя автобусами, все они марки «Мерседес». Командор Севастопольского автопробега на приз Императора Николая II 7 - 16 сентября 1911г. Брат, Александр – известный альпинист, первый Председатель Русского Горного Общества.

Барон Николай Карлович фон Мекк (Nikolaus von Meck), 48 лет. Пионер автомобилизма и автоспорта России, организатор и участник многих автомобильных соревнований. Барон фон Мекк стал одним из учредителей (20.03.1900) первого в России действующего автоклуба – Московского клуба автомобилистов. Действительный член РАО и ИРАО, входил в состав комитетов и технических комиссий. Входил также в группу старшин и в состав гоночной комиссии "Первого русского автомобильного клуба в Москве". Владеет 10 автомобилями и двумя автобусами, все они марки «Мерседес». Командор Севастопольского автопробега на приз Императора Николая II 7 - 16 сентября 1911г. Брат, Александр – известный альпинист, первый Председатель Русского Горного Общества.

Его сын, Марк Николаевич фон Мекк выступает в Симферопольском пробеге на Приз Императора на «Мерседесе» под №44. Дочь Николая Карловича, баронесса Галина Николаевна фон Мекк – известная автомобилистка, одна из первых женщин-автомобилисток в России.

Посыпались обычные вопросы о дороге и погоде. Несколько размявшись, стали обсуждать качество колясок, бензин и надежность моторов. Может, и надоели барону всевозможные интервьюеры с записными книжками, но делать нечего. Отвечая на вопросы репортеров о пользе автомобиля, Николай Карлович отметил, что сегодня это уже доказывать совершено излишне, польза достаточно очевидна всякому. Конечно, противники по-прежнему могут считать опасной езду на автомобиле, особенно в густонаселенных местах. По словам командора: «опасна не быстрота, а не возможность быстрой остановки в случае внезапной опасности».

Чуть позже к публике подошел вице-президент ИРАО флигель-адъютант В.В.Свечин. Высокий и стройный, в дорожной черной куртке и сапогах, как говорят настоящая погибель для женщин всего мира. С его слов выходит, что ценность автомобиля в вопросах государственной обороны уже достаточно осознанна военным министерством и имеет своих сторонников в армии, чему доказательством является участие офицеров в качестве контролеров гонки. Кроме того, несомненно, автомобиль начинает играть выдающуюся роль в жизни городов. Все отрасли хозяйства, где раньше применялась исключительно лошадиная сила, вскоре получат огромные выгоды от использования автомобиля. Про дороги Свечин ответил коротко: «…дороги должны быть в руках правительства!»

Затем все как-то сразу переключились на политику и последние драматические новости из Киева. Все вообще могло не состояться, как заявил Владимир Владимирович, а точнее просто могло быть отменено. За неделю до старта автопробега случилось трагическое происшествие в Киеве. Убит премьер-министр Столыпин!

заметки репортера:

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 1862 года в Дрездене, Саксония. В 1902 году Столыпин был назначен губернатором Гродно, а через год - губернатором Саратовской губернии. В мае 1906 года, когда Россия переживала последствия Революции 1905 года, Столыпин был назначен министром внутренних дел. Уже в июле 1906 года он встал во главе Совета министров. 22 июля 1906 года при непосредственном участии председателя Совета министров была разогнана I Государственная Дума.

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 апреля 1862 года в Дрездене, Саксония. В 1902 году Столыпин был назначен губернатором Гродно, а через год - губернатором Саратовской губернии. В мае 1906 года, когда Россия переживала последствия Революции 1905 года, Столыпин был назначен министром внутренних дел. Уже в июле 1906 года он встал во главе Совета министров. 22 июля 1906 года при непосредственном участии председателя Совета министров была разогнана I Государственная Дума.

1 сентября 1911 года императорская семья и высшие государственные чины присутствовали в Киевском оперном театре. Среди них был и премьер Столыпин. Неожиданно, во втором антракте оперы «Сказание о царе Салтане» к ложе Петра Аркадьевича подбежал молодой человек и выстрелил в него. Никто ничего не понял. Стрелявшим оказался эсер Дмитрий Багров, который, подкупив охрану, смог проникнуть в театр вооруженным. Столыпин быстро был госпитализирован. Однако ранения оказались смертельными. От мгновенной смерти спас крест Св. Владимира, в который попала пуля и, раздробив который, изменила прямое направление в сердце. Этой пулей оказались пробиты грудная клетка, плевра, грудобрюшная преграда и печень. Другою пулей насквозь пронизана кисть левой руки." Два последующих дня прошли в тревоге, врачи еще не теряли надежды, но по вопросу о возможности операции и извлечения пули, консилиум, с участием прибывшего из Петербурга профессора Цейдлера, вынес отрицательное решение. 4-го сентября вечером, здоровье П.А. сразу ухудшилось, силы стали падать, сердце слабло и около 10 часов 12 минут вечера 5-го сентября, он тихо скончался. 9-го сентября утром, в Трапезной церкви, заставленной венками с национальными лентами, собралось Правительство, представители армии и флота и всех гражданских ведомств, многие члены Государственного Совета, центр и почти все правое крыло Государственной Думы, а также более сотни крестьян, прибывших из ближайших деревень отдать последний долг почившему. Киевский Генерал-Губернатор Генерал-адъютант Трепов, по повелению уехавшего 7 сентября Государя, представлял Его Особу. После отпевания гроб вынесли и опустили возле церкви на территории Киево-Печерской лавры, рядом с исторической могилой другого русского патриота Кочубея.

Это сейчас про Петра Аркадьевича говорят: «Царю служил и народ любил…!». Думаю, что он может спать спокойно в своей могиле, доброе зерно бросил он в родную землю».

Как известно из столичных газет, Его Императорское Величество в эти дни пребывает в Севастополе, на яхте «Штандарт», где будет лично приветствовать участников и победителей гонки.

Чуть погодя, фон Мекк вежливо отказался от прогулки по городу, сославшись на занятость ремонтом своего Мерседеса, и пошутил напоследок: «Я уже все увидел! Харьков - очень красивый город, очень торговый и немного… пыльный!».

Речь командора произвела на всех сильное впечатление. Николай Карлович ничуть не изменился за тот год, что мы не виделись. Первый раз наша встреча произошла летом 1910 года, когда группа харьковских автомобилистов, и репортеры городских газет поехали в Киев на финиш этапа автопробега на Приз Императора, или, как писали в те дни столичные газеты – «Международное автомобильное испытание Санкт-Петербург – Киев – Москва – Санкт-Петербург». Нам очень хотелось посмотреть все самим.

Киевский Императорский пробег проводился после Высочайшей ратификации Международной конвенции относительно передвижения автомобилей, которая состоялась 18 февраля 1910 года. Конвенция включала общие требования к автомобильному движению, регламенту проведения международных автомобильных пробегов, правилам организации автомобильных выставок и другие назревшие вопросы автомобилизма. Через два месяца Конвенция вступила в силу на всей территории Российской Империи. В этих условиях все автомобили-участники должны были соответствовать требованиям Конвенции, равно как и порядок движения во время Пробега. Комиссия выработала правила Киевского пробега на основе правовой базы Конвенции.

заметки репортера:

В России признание экономического и государственного значения автомобилизма пошло ускоренными темпами, главном образом благодаря настойчивой и неутомимой деятельности автоклубов во главе с Императорским Российским Автомобильным Обществом (ИРАО). 10 октября 1909 года вице-президент Российского Автомобильного Общества (РАО) флигель адъютант Свечин докладывал государю о развитии автомобильного дела в России. Император одобрил деятельность автомобильных клубов и обществ и 19 октября взял РАО под своё Высочайшее покровительство, пожаловав организации, право именоваться Императорским Российским Автомобильным Обществом (ИРАО) Председателем ИРАО стал министр Императорского двора генерал-адъютант В.Б. Фредерикс. Почётным президентом ИРАО был избран великий князь Михаил Александрович. Произошел решительный поворот во взглядах правительственных сфер на автомобилизм: развитие его было признано делом государственного значения. Императорское Российское Автомобильное Общество стало головной организацией российских автомобилистов и официально представляло их за рубежом. Летом 1910 года по предложению и под эгидой ИРАО был создан Союз Автомобильных Клубов России (САКР). ИРАО каждый год вносит что-то новое в дело российского автомобилизма. Пробеги, состязания и выставки становятся все более и более интересными, выходя за пределы собственно автомобилизма, становясь уже событиями культурного и государственного значения.

В России признание экономического и государственного значения автомобилизма пошло ускоренными темпами, главном образом благодаря настойчивой и неутомимой деятельности автоклубов во главе с Императорским Российским Автомобильным Обществом (ИРАО). 10 октября 1909 года вице-президент Российского Автомобильного Общества (РАО) флигель адъютант Свечин докладывал государю о развитии автомобильного дела в России. Император одобрил деятельность автомобильных клубов и обществ и 19 октября взял РАО под своё Высочайшее покровительство, пожаловав организации, право именоваться Императорским Российским Автомобильным Обществом (ИРАО) Председателем ИРАО стал министр Императорского двора генерал-адъютант В.Б. Фредерикс. Почётным президентом ИРАО был избран великий князь Михаил Александрович. Произошел решительный поворот во взглядах правительственных сфер на автомобилизм: развитие его было признано делом государственного значения. Императорское Российское Автомобильное Общество стало головной организацией российских автомобилистов и официально представляло их за рубежом. Летом 1910 года по предложению и под эгидой ИРАО был создан Союз Автомобильных Клубов России (САКР). ИРАО каждый год вносит что-то новое в дело российского автомобилизма. Пробеги, состязания и выставки становятся все более и более интересными, выходя за пределы собственно автомобилизма, становясь уже событиями культурного и государственного значения.

К соревнованию допускались автомобили дорожного типа, имевшие не менее четырёх мест, два независимых друг от друга тормоза, приспособления: глушитель, передачу заднего хода, два фонаря – спереди и один сзади (для освещения номерного знака) и приспособление против «откатывания стоящей машины, на подъёме или спуске». В правила были включены минимальные и максимальные пределы мощности двигателя, исчисляемой по принятой в России специальной формуле в «налоговых лошадиных силах». Что касательно Киевского пробега, то решено, что все автомобили будут разделены на четыре группы по емкостям двигателей. Автомобили, отвечающие требованиям всех правил будут включены в I категорию с красными стартовыми номерами – на победу в абсолютном зачёте могут претендовать только они. К старту будут допущены и прочие экипажи, машины которых по тем или иным причинам не соответствуют строгим правилам – на них нанесут стартовые номера синего цвета и зачислят во II категорию. Определили заявочный взнос в размере 150 рублей. Кроме водителя и контролёра в состав каждого экипажа может входить, как минимум один пассажир, имеющий право при надобности заменить водителя на этапе, но не более чем на три часа в день. Все участники должны иметь при себе удостоверения на право управления автомобилем, выданные по месту жительства. Для каждого этапа предусматривается определённая средняя скорость движения. Максимальная скорость не должна превышать 65 верст в час, превышение наказывается штрафными очками. Штрафные очки накладываются также на опоздавшие к промежуточному финишу автомобили, равно как и за все остановки на трассе, за исключением остановок для смены шин. После каждого промежуточного финиша спортсмены въезжали в «закрытый парк», где в их присутствии контролёры пломбировали капоты автомобилей, дабы исключить возможность ремонта и регулировки машин в несанкционированное время (так называемый принцип «Capot plombe»). Перед очередным стартом в распоряжении спортсмена был всего один час для обслуживания автомобиля – заправки, смазки, регулировки и мелкого ремонта. Каждая минута промедления на выезде из «закрытого парка» наказывалась штрафным очком, а опоздание к старту – пятью штрафными очками.

К соревнованию допускались автомобили дорожного типа, имевшие не менее четырёх мест, два независимых друг от друга тормоза, приспособления: глушитель, передачу заднего хода, два фонаря – спереди и один сзади (для освещения номерного знака) и приспособление против «откатывания стоящей машины, на подъёме или спуске». В правила были включены минимальные и максимальные пределы мощности двигателя, исчисляемой по принятой в России специальной формуле в «налоговых лошадиных силах». Что касательно Киевского пробега, то решено, что все автомобили будут разделены на четыре группы по емкостям двигателей. Автомобили, отвечающие требованиям всех правил будут включены в I категорию с красными стартовыми номерами – на победу в абсолютном зачёте могут претендовать только они. К старту будут допущены и прочие экипажи, машины которых по тем или иным причинам не соответствуют строгим правилам – на них нанесут стартовые номера синего цвета и зачислят во II категорию. Определили заявочный взнос в размере 150 рублей. Кроме водителя и контролёра в состав каждого экипажа может входить, как минимум один пассажир, имеющий право при надобности заменить водителя на этапе, но не более чем на три часа в день. Все участники должны иметь при себе удостоверения на право управления автомобилем, выданные по месту жительства. Для каждого этапа предусматривается определённая средняя скорость движения. Максимальная скорость не должна превышать 65 верст в час, превышение наказывается штрафными очками. Штрафные очки накладываются также на опоздавшие к промежуточному финишу автомобили, равно как и за все остановки на трассе, за исключением остановок для смены шин. После каждого промежуточного финиша спортсмены въезжали в «закрытый парк», где в их присутствии контролёры пломбировали капоты автомобилей, дабы исключить возможность ремонта и регулировки машин в несанкционированное время (так называемый принцип «Capot plombe»). Перед очередным стартом в распоряжении спортсмена был всего один час для обслуживания автомобиля – заправки, смазки, регулировки и мелкого ремонта. Каждая минута промедления на выезде из «закрытого парка» наказывалась штрафным очком, а опоздание к старту – пятью штрафными очками.

заметки репортера:

Дистанция Киевского автопробега – около 3300 вёрст была разделена на десять этапов:

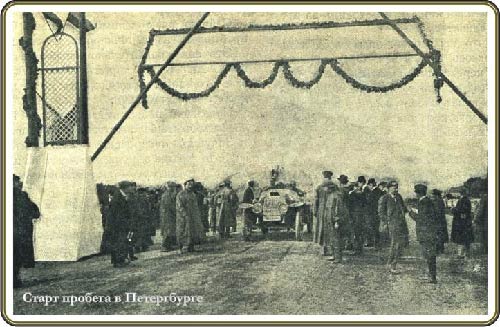

16 июня – первый этап Санкт-Петербург – Псков, старт в Царском Селе.

17 июня – второй этап Псков – Витебск.

18 июня – третий этап Витебск – Гомель.

19 июня – четвёртый этап Гомель – Киев.

20–21 июня – отдых в Киеве.

22 июня – гонки на одну версту в Киеве, пятый этап Киев – Гомель.

23 июня – шестой этап Гомель – Рославль.

24 июня – седьмой этап Рославль – Москва.

25–27 июня – отдых в Москве.

28 июня – гонки на две версты в Москве, Москва – Тверь.

29 июня – Тверь – Новгород. 30 июня – Новгород – Санкт-Петербург, финиш в Царском Селе.

Киев. Лето 1910 года

Киев уже за неделю начал готовиться к пробегу. 19-го июня к 4 часам на Броварском шоссе, в пяти верстах от города, стали собираться киевские спортсмены. На месте прибытия участников пробега была устроена красивая арка с помещённым на её верху большим ацетиленовым фонарём, на тот случай, если запоздавшие участники прибудут вечером. Около пяти прибыли командующий войсками Киевского Округа генерал Иванов, киевский городской голова, он же председатель Киевского клуба автомобилистов И.Н.Дьяков, члены автоклуба и многие другие.

Киев уже за неделю начал готовиться к пробегу. 19-го июня к 4 часам на Броварском шоссе, в пяти верстах от города, стали собираться киевские спортсмены. На месте прибытия участников пробега была устроена красивая арка с помещённым на её верху большим ацетиленовым фонарём, на тот случай, если запоздавшие участники прибудут вечером. Около пяти прибыли командующий войсками Киевского Округа генерал Иванов, киевский городской голова, он же председатель Киевского клуба автомобилистов И.Н.Дьяков, члены автоклуба и многие другие.

На шоссе появились автомобили. Первым пролетел арку автомобиль № 4 – «Бенц» г-на Шмидта, что вызвало полное недоумение присутствовавших на встрече, так как все уже знали, что автомобиль шел вне конкурса, как выбывший из пробега. Через полчаса прибыл командорский автомобиль, а за ним с небольшими промежутками времени стали прибывать и остальные участники.

«Варшавский дневник» 21 июня писал в своей спортивной колонке:

«Первым прибыл Синельников («Бенц»), вторым – Метелев («Итала»), третьим – Корф («Берлие»)…. Гонщики были встречены многочисленной толпой и военным оркестром. У арки, увитой зеленью и украшенной разноцветными флагами, прибывших приветствовали власти и депутации клуба автомобилистов во главе с председателем, городским головой Дьяковым».

Печальное событие омрачило триумфальное шествие автомобильного каравана в Киеве. Случилось так, что Председатель комитета пробега флигель-адъютант В.В.Свечин разбился по дороге и пострадал настолько сильно, что находится в больнице в Чернигове. Произошло это несчастие, на глазах очевидца катастрофы, г-на Синельникова, который шёл на своём «Бенце» под №2 следом за автомобилем Свечина. Коляска Свечина, огромный тяжёлый «Мерседес», на большой скорости попал одной стороной на мягкий, рыхлый грунт, который иногда идёт вдоль полотна шоссе; автомобиль слегка занесло. В это время Владимир Владимирович, который правил сам, вероятно, нажал тормоз. Коляску занесло ещё сильнее – она стала поперёк дороги и опрокинулась. Перевернувшись два раза, автомобиль очутился в канаве у шоссе и стал на колёса, из которых одно было оторвано после удара. Конечно, все сидевшие повылетали из коляски, все, кроме самого В.В.Свечина, отделались очень легко. Первую помощь оказал доктор Всеволожский В.П., который следом ехал на «Пипе» под №6.

В результате крушения полковник В.Л.Белоручев получил перелом ключицы, Ю.Д Беляев, ехавший в качестве корреспондента, только ушибся, так же, как и шофёр. У самого же В. В. Свечина врачи нашли значительные ушибы, и положение его довольно серьёзное. Позднее доктора констатировали у него перелом двух рёбер, кровоизлияние в плевру и кровоподтёк на соединительной оболочке правого глаза.

Конечно, все прибывавшие по дороге автомобили остановились, пробег временно был прерван, и пока пострадавшего Председателя не доставили в Чернигов, никто не поехал далее. Только около трёх часов дня отставшие участники покинули Чернигов и покатили в Киев, где их ждали с нетерпением и недоумением. Удивительно не везёт полковнику Белоручеву, в прошлом году на пробеге в Ригу ему повредили глаз брошенным букетом.

Позже в журнале «Автомобиль» № 12, 1910г. писали о необычных событиях в ходе пробега:

«…Не обошлось и без курьёзов: одного шофёра пришлось дисквалифицировать за то, что он, будучи очень недоволен своим контролёром, пытался высадить его на шоссе и бросить на произвол судьбы, у другой машины шофёр был изловлен в том, что хотел тайно от контролёра подлить воды и т. д.»

заметки репортера:

Граф Свечин Владимир Владимирович. 39 лет от роду. Русский офицер и автомобилист, один из пионеров автомобильного дела в России. Родился в Тверской губернии в дворянской семье. Окончил курс в Императорском училище правоведения с золотой медалью и выдержал экзамен при бывшем 2-м военном Константиновском училище. 19 сентября 1893 г. зачислен на действительную военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк, где находился на ряде командных должностей. В августе 1905 г. назначен флигель-адъютантом к императору Николаю II. Примерно в это же время увлекся автомобилями и вступил в Императорское Российское Автомобильное Общество (ИРАО). В 1907 г. активно содействовал организации и проведению в Санкт-Петербурге Первой международной автомобильной выставки. Совершил продолжительную поездку на автомобиле по Европе. В 1908 г. участвовал в работе Второй международной автомобильной выставки в Москве. В 1909 г. избран Товарищем (заместителем) председателя ИРАО.

Граф Свечин Владимир Владимирович. 39 лет от роду. Русский офицер и автомобилист, один из пионеров автомобильного дела в России. Родился в Тверской губернии в дворянской семье. Окончил курс в Императорском училище правоведения с золотой медалью и выдержал экзамен при бывшем 2-м военном Константиновском училище. 19 сентября 1893 г. зачислен на действительную военную службу в лейб-гвардии Преображенский полк, где находился на ряде командных должностей. В августе 1905 г. назначен флигель-адъютантом к императору Николаю II. Примерно в это же время увлекся автомобилями и вступил в Императорское Российское Автомобильное Общество (ИРАО). В 1907 г. активно содействовал организации и проведению в Санкт-Петербурге Первой международной автомобильной выставки. Совершил продолжительную поездку на автомобиле по Европе. В 1908 г. участвовал в работе Второй международной автомобильной выставки в Москве. В 1909 г. избран Товарищем (заместителем) председателя ИРАО.

Осенью 1909 г. возглавлял делегацию РАО на Первой международной конференции в Париже по выработке общеевропейских требований к автомобильному движению, где в знак признательности русских автомобилистов был избран в президиум конференции. Являлся организатором, руководителем и участником международных автопробегов, в том числе на Императорский приз: Рижского 1909 г., Киевского 1910 г., Севастопольского 1911 г.

На финише в Киеве царил образцовый порядок – всё было предусмотрено, всё рассчитано. Каждому прибывшему участнику был вручён пакет с карточкой, указывающей его гостиницу, приглашение на имеющий быть обед, входной билет на симфонический концерт в Купеческом Собрании и прочие. Все машины были оставлены в манеже юнкерского училища. На другой день в 2 часа в ресторане гостиницы Grand Hotel, состоялся роскошный банкет для участников пробега, контролёров и приглашённых лиц. В продолжение банкета царила дружеская беседа, в которой участники обменивались своими впечатлениями о радушном приёме, о хорошем состоянии дорог и прочем. Обед был прекрасный, настоящее старинное хлебосольство, почти триста человек приглашённых, весело и дружно ели, пили, говорили тосты и кричали «ура».

После обеда состоялась прогулка на пароходе по Днепру, откуда любовались красивыми видами Киева, его окрестностей и Лавры. В виде сюрприза на пароходе были предложены кофе и ликёры. Гостей прокатили по ленивому, мелеющему Днепру, чтобы посетители могли полюбоваться чудными панорамами старинных церквей и колоколен, утопающих в густой зелени на высоком берегу, и бесконечными далями, темнеющими под светлым небом. День прошёл весело и приятно.

Два дня участники пробега провели в Киеве.

Так ещё нигде не принимали пионеров автомобилизма, и речи, которыми они благодарили устроителей, были вполне искренние. Видно, что русской натуре несравненно более подходит организация обедов и прогулок, чем дела, требующие строгого порядка и значительной аккуратности. Подъезды гостиницы Grand Hotel и Киевского отделения фирмы «Проводник» в эти дни были украшены зеленью и национальными флагами. Въезд в гараж акционерного о-ва «Киевский Ауто-гараж» и вовсе оригинальная арка из пневматических шин. В круге каждой шины были помещены розетки материй различных национальных цветов.

22 числа участников допустили к машинам с 11 до 12 часов утра для перемены шин и с часу до двух для смазывания, наливания бензина и прочего. Почему вышло такое мудрое распоряжение – решительно никто не знал, но всем пришлось сидеть этот пустой час, от 12 до часу – в манеже в жаре и духоте, ничего не делая и не имея возможности позавтракать, потому что до города далеко, а на месте ничего нет, кроме шин и масла.

22 числа участников допустили к машинам с 11 до 12 часов утра для перемены шин и с часу до двух для смазывания, наливания бензина и прочего. Почему вышло такое мудрое распоряжение – решительно никто не знал, но всем пришлось сидеть этот пустой час, от 12 до часу – в манеже в жаре и духоте, ничего не делая и не имея возможности позавтракать, потому что до города далеко, а на месте ничего нет, кроме шин и масла.

В два часа выехали вереницей по главным улицам по скверной мостовой – удовольствие ниже среднего: приходится трястись с полчаса, где несметные толпы народа стояли рядами, созерцая диковинные машины, и направились на шоссе в Святошино. Дорога убийственно мощёная, шоссе безнадёжно пыльное. Все пропитались пылью, и изжарились на солнце. На месте пришлось ждать два часа, потому что гонка была назначена только в половине пятого, а началась позже. Полиции было несметное множество, солдат также немало, но порядка решительно не было никакого. Во время гонки на шоссе бегали люди и собаки, ездили даже автомобили, не участвующие в гонке; буфета почти не было, трибуны представляли две скамьи.

Место, выбранное для гонки в Святошино, представляло из себя идеальную дорогу. Верстовые гонки для публики, конечно, интереса никакого не представляли, во-первых, потому, что показанное время не сообщалось, и, кроме того, места и трибуны для публики были устроены не на финише гонки, а на старте. И в довершение всего, гонщикам для разгона дали ровно втрое меньше места, чем нужно. Поэтому заранее было видно, что настоящей скорости никто не покажет, а особенно более тяжёлые машины, которым нужно разойтись.

Одновременно состоявшаяся гонка местных автомобилистов, тоже дала очень странные результаты. Так, среди участников соревнований оказался записанным автомобиль, участвовавший в пробеге и выбывший из него. Разумеется, роскошный приз имени г. Терещенко, предназначенный для резвейшего автомобиля члена клуба автомобилистов, достался Киевскому клубу автомобилистов. Правда, на автомобиле ехал член клуба, но, как мы выяснили, машина-победитель никогда клубу не принадлежала и не принадлежит. В середине забегов публика уже скучала и пыталась удрать, не дожидаясь конца. Без команды коляски с публикой двинулись в город и чуть не столкнулись с последними гонщиками.

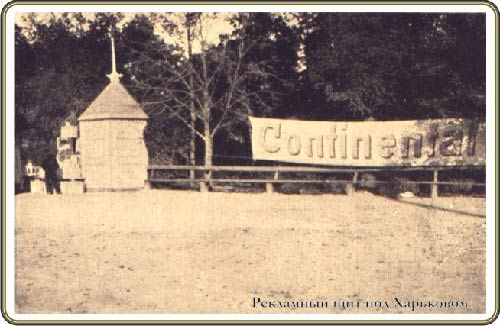

Харьков, 12 сентября 1911 года

А тем временем на ипподроме Комитет пробега продолжал свою работу. Господа контролеры уже осматривали автомобили и проставляли в контрольных карточках штрафные очки и писали различные замечания. Детальный осмотр показал массу поломанных рессор, амортизаторов и прочих разных мелких деталей после последнего этапа от Курска. Правила Севастопольского пробега, допускающие ремонт в пути, но требующие своевременного прибытия исправного автомобиля на старт этапа, как нельзя лучше и в полном объеме отвечают задачам испытания автомобилей. В Харькове на регулировку моторов и пополнение резервуаров Комитетом было выделено целых два часа. Об этом было объявлено после проверки и команды приступили к ремонтам. Одни экипажи были оснащены крайне скудно. Ящик с инструментами, запасные свечи зажигания, два колеса с запасными баллонами – вот и все. В тоже время рядом возилась целая бригада механиков. Почти все команды серьезно взялись за подготовку машин. Проверяли и смазывали подшипники, все места, куда можно было добраться. Недостачу масла пополняли из бидонов и двухфунтовых баклаг компании «Vacuum Оil”. Заливали в мотор самое густое цилиндровое масло «Гаргойл», которое только нашлось у организаторов. Шины для смены поставил на беговое поле представитель харьковского отделения компании «Проводник» г.Крымов. Эти отечественные шины в прошлом году «проехали» на «Русско-Балтийской» машине А.П.Нагеля несколько тысяч километров из Санкт-Петербурга до Неаполя и обратно в хорошем состоянии и были пригодны для дальнейшей службы. В этом пробеге в основном автомобили участников ехали на резине «Континенталь» и «Проводник». В Харькове на местном ипподроме русская «елка», несмотря на присутствие в пробеге «Мишлен» и прочих западных фирм стараниями местных «проводников» с Павловской площади переиграла «континентальную» немного, как говорят здесь «на пол - корпуса».

А тем временем на ипподроме Комитет пробега продолжал свою работу. Господа контролеры уже осматривали автомобили и проставляли в контрольных карточках штрафные очки и писали различные замечания. Детальный осмотр показал массу поломанных рессор, амортизаторов и прочих разных мелких деталей после последнего этапа от Курска. Правила Севастопольского пробега, допускающие ремонт в пути, но требующие своевременного прибытия исправного автомобиля на старт этапа, как нельзя лучше и в полном объеме отвечают задачам испытания автомобилей. В Харькове на регулировку моторов и пополнение резервуаров Комитетом было выделено целых два часа. Об этом было объявлено после проверки и команды приступили к ремонтам. Одни экипажи были оснащены крайне скудно. Ящик с инструментами, запасные свечи зажигания, два колеса с запасными баллонами – вот и все. В тоже время рядом возилась целая бригада механиков. Почти все команды серьезно взялись за подготовку машин. Проверяли и смазывали подшипники, все места, куда можно было добраться. Недостачу масла пополняли из бидонов и двухфунтовых баклаг компании «Vacuum Оil”. Заливали в мотор самое густое цилиндровое масло «Гаргойл», которое только нашлось у организаторов. Шины для смены поставил на беговое поле представитель харьковского отделения компании «Проводник» г.Крымов. Эти отечественные шины в прошлом году «проехали» на «Русско-Балтийской» машине А.П.Нагеля несколько тысяч километров из Санкт-Петербурга до Неаполя и обратно в хорошем состоянии и были пригодны для дальнейшей службы. В этом пробеге в основном автомобили участников ехали на резине «Континенталь» и «Проводник». В Харькове на местном ипподроме русская «елка», несмотря на присутствие в пробеге «Мишлен» и прочих западных фирм стараниями местных «проводников» с Павловской площади переиграла «континентальную» немного, как говорят здесь «на пол - корпуса».

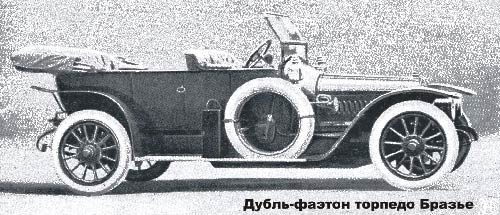

А тем временем, механики кое-где на машинах даже успели снять радиаторы. Мы с «Малышем» все время стояли рядом с экипажем Нагеля и видели, как г. Бобошко доливал масло в картер коробки передач, а затем они вдвоем с механиком приколотили найденным в спущенном колесе гвоздем непослушную доску пола, которая настырно съезжала в сторону. Товарищество бр. Нобель, поставляющее участникам бензин, заранее подготовило для всех пудовые бидоны (около 20 литров) с топливом для заправки. Тут и пригодились талонные книжки на 30 пудов бензина, приобретенные спортсменами заранее в Санкт-Петербурге на старте. В то время, когда бензин на складе обычно обходился почти в 6 рублей за пуд, для участников пробега действовали иные цены, которые были существенно ниже прейскуранта. Интересно отметить, что значительная часть машин участников, была сконструирована на фабриках, специально для пробега, но есть машины, которые взяты из «дела», как работающие по нескольку лет. Так, к примеру, 30-ти сильная машина FIAT, на которой едет г. Ильенко, находиться в пользовании у него третий год. Не новая машина, той же фабрики у г. Топорова. В целом, почти все автомобили коммерческого типа и отличаются лишь теми или иными приспособлениями, ввиду проезда по грунтовым дорогам. Таковы, например, более высокие рамы и колёса, запасные рессоры в полном комплекте, особо утолщённые пневматики, не говоря уже о многочисленных «вспомогательных» инструментах, взятых с собой некоторыми конкурентами, как-то лопаты, канаты, блоки, специальные домкраты, рычаги и т.п.

Наиболее распространенной в пробеге оказалась марка автомобилей Laurin & Klement – 8 машин. Вторая по количеству наша «Русско-Балтийская» – 6 экипажей. Самый многочисленный Клуб участников – Первый Русский Автомобильный клуб в Москве и Московское автомобильное общество – по 4 автомобиля. Много времени у механиков заняла подготовка машин к предстоящему утреннему переходу через пески за Харьковом, о которых было много разговоров после летней экспедиции А.П. Нагеля в эти места. От Харькова до Крыма 650 верст и сплошь грунтовые дороги. Почти все экипажи тщательно подготовились к тяжелой поездке в таких условиях и теперь были заняты одеванием на приводные колеса разных цепей и канатов.

Наиболее распространенной в пробеге оказалась марка автомобилей Laurin & Klement – 8 машин. Вторая по количеству наша «Русско-Балтийская» – 6 экипажей. Самый многочисленный Клуб участников – Первый Русский Автомобильный клуб в Москве и Московское автомобильное общество – по 4 автомобиля. Много времени у механиков заняла подготовка машин к предстоящему утреннему переходу через пески за Харьковом, о которых было много разговоров после летней экспедиции А.П. Нагеля в эти места. От Харькова до Крыма 650 верст и сплошь грунтовые дороги. Почти все экипажи тщательно подготовились к тяжелой поездке в таких условиях и теперь были заняты одеванием на приводные колеса разных цепей и канатов.

..Прошел год после Киевского пробега. Харьковские автомобилисты вернулись домой с твердым намерением образовать автоклуб по примеру столичных. Машин в городе было немного, но они уже стали привычными на улицах Харькова. Седоков и их коляски стала узнавать публика. К примеру, автомобиль - доктора Орлова (член Ю.Р.А.К.) с легкостью преодолевал все тяжелые подъемы в городе и не раз был замечен по Сумской и далее на шоссе в большой скорости. Леонид Владимирович отличался и незаурядными техническими способностями, любил следить за техникой и старался насаждать везде ее выдающиеся изобретения. Этот последователь Эскулапа был поклонником автомобильного дела, изучил его за границей, где заказал собственную модель и лично управлял коляской. Харьковцы хорошо запомнили его характерную голову, склоненную за рулем, когда он степенно и осторожно, тихим ходом продвигался по оживленным многолюдным улицам города. Он не ездил резко, как прочие. Когда он ехал по улицам города, пассажиры могли спокойно спать на диванах его автомобиля. Но за городом по Сумскому шоссе доктор любил на просторе предельную скорость своей машины и весь, отдаваясь движению, мчался быстро-быстро. Он брал повороты, как птица, будто забавлялся.

Про автомобильные происшествия в городе стали писать харьковские газеты: «Южный край» от 03.11.1909г. Вышел с заметкой: «1-го ноября 1909г., в 9 час. вечера, проживающий на Сумской ул., в д. №26, Алексей Самойлов (к слову, владелец склада бельгийских автомобилей Metallurgique на углу Екатеринославской и Ярославской), при проезде на автомобиле № 26 по Александровской ул. переехал переходящего через улицу рабочего Якова Щербинина, протянув его по мостовой на расстоянии около 15 саж. Дознанием установлено, что Самойлов ехал на автомобиле с быстротою 70 верст в час, не давая сигналов. Щербинин отправлен в Александровскую больницу. Степень причиненного ему повреждения пока невыяснена – протокол об этом случае передан по подсудности».

Еще раньше в апреле 1909 года репортеры уже писали про местных «лихачей» за рулем: «С началом весенняго сезона по городу чаще, чем прежде, замелькали автомобили, общее число которых разнаго типа в Харькове доходит до сорока штук.На всех почти автомобилях ездят шоферы, или (на небольших машинах) владельцы, умеющие управлять ими с надлежащей осмотрительностью, чего нельзя сказать об одном автомобиле, часто курсирующем на самых людных улицах. Автомобиль этот ведут очень быстро и без предостерегающих сигналов, так что было уже не мало случаев, известных редакции в точности, когда счастливое совпадение случайности избавляло прохожих, женщин и детей, от увечья. Г. автомобилистам необходимо давать предупредительные сигналы и, главным образом, на поворотах».

А 17-го апреля, автомобиль вообще преподнес сюрприз, когда около 9 часов вечера, во дворе д. № 8, по Соляниковскому пер., загорелся стоявший среди двора автомобиль, принадлежащий дворянину В. А. Окромчеделову. Деревянные части машины уничтожены огнем окончательно. Пожар произошел вследствие вспыхнувшего от соединения электрических проводов в баке бензина. По заявлению г. Окромчеделова, автомобиль стоит 4500 руб., а убытка причинено пожаром на сумму до 1000 руб. Случай этот, еще небывалый в Харькове, вероятно, заставит лиц, разъезжающих на автомобилях, быть особенно внимательными при употреблении их. Во всяком случае, крайне необходимо, чтобы, при выдаче разрешений на право езды на автомобилях, удостоверения к уменью управлять автомобилем были бы выдаваемы только после всестороннего испытания компетентными лицами.

По результатам последних событий г. харьковский полицеймейстер обратился в городские управления Москвы и Санкт-Петербурга с просьбой выслать ему обязательные постановления о проезде на автомобилях для упорядочения у нас автомобильной езды, в соответствии с правилами, выработанными в столичных и других более крупных городах.Эти меры, без сомнения, будут содействовать упорядочению езды на автомобилях в Харькове, а при теперешних «правилах» оставлять эту езду без присмотру нельзя, без большого риска для населения.

Из столиц пришли разъяснения, суть которых, со слов г.полицеймейстера заключалась в следующем:

-Автомобиль должен иметь номерной знак и фонари, зажженные в темное время;

-Автомобиль должен ездить, держась правой стороны;

-Автомобиль не должен дымить;

-Автомобилист, как и всякий обыватель, является ответственным за всякие происшествия на дороге и вред, нанесенный прочим, если это установлено судом.

Все остальные правила, сколько бы их ни было, при всей их глубокой обдуманности производят массу стеснений для шофера и могут иметь множество токований.

Харьков, сентябрь 1911 года

По сообщениям из Санкт-Петербурга утром 7 сентября был дан старт пробегу автомобилей в Севастополь. По замыслу Комитета международный Пробег от Балтийского до Черного моря может значительно послужить идеи популяризации автомобилизма и заинтересовать «большую публику». Шестьдесят три автомобиля вошло в конкурс и несколько вне конкурса, в том числе авто командора Н.К. фон Мекка, члена жюри В.К. Жиро и коляска сотрудников журнала «Автомобиль». Автомобили отправились по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь со следующими остановками в пути:

7 сентября. – Санкт-Петербург – Вышний Волочок

8 сентября – Вышний Волочок – Москва

9 сентября – Москва – Тула

10 сентября – Тула – Курск.

11 сентября – Курск – Харьков

12 сентября – Харьков – день отдыха

13 сентября – Харьков – Екатеринослав

14 сентября – Екатеринослав – Мелитополь

15 сентября – Мелитополь – Симферополь

16 сентября – Симферополь – Севастополь.

По условиям Комитета в состязании на Главный Приз пробега – Приз Государя Императора могут принять участие только команды клубов, причем от каждого клуба должно быть записано не менее трех машин. Приз будет присужден клубу, наибольшее количество машин которого придет на финиш с наименьшим числом штрафных очков.

По условиям Комитета в состязании на Главный Приз пробега – Приз Государя Императора могут принять участие только команды клубов, причем от каждого клуба должно быть записано не менее трех машин. Приз будет присужден клубу, наибольшее количество машин которого придет на финиш с наименьшим числом штрафных очков.

Команды клубов, записанных в пробег, распределились следующим образом:

Под Голубым флагом – Императорское Российское Автомобильное Общество. ИРАО

Зеленый флаг – Санкт-Петербургский Автомобиль-Клуб.

Синий с белым – Первый Русский Автомобильный Клуб в Москве,

Красный с белым – Московское Автомобильное Общество (М.А.О.),

Красный с синим – Южно-Русский Автомобильный Клуб в Харькове Ю.-Р.А.К.

Черный с белым – Висбаденский Автомобиль-Клуб.

Оранжевый - Рейнский Автомобиль-Клуб. Р.А.К.

Желтый с черным – Австрийский клуб.

От харьковских спортсменов стало известно, что в предстоящем автомобильном пробеге примут участие и некоторые харьковцы – члены автомобильного клуба. Третьего дня в Петербург выехали на своих автомобилях гг. Дунин, Пок и Ильенко. Правление харьковского клуба автомобилистов теперь хлопочет о предоставлении возможных удобств участникам пробега во время пребывания в Харькове. Члены Южно-Русского Автоклуба произвели осмотр харьковского отрезка пути следования из Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам автомобилистов, губернским земством не принято никаких мер, к улучшению дорог. Члены клуба признали необходимым, чтобы сложенным по сторонам шоссе щебнем и песком, были засыпаны те ямы, и выбоины которые вызывают серьезные опасения.

От харьковских спортсменов стало известно, что в предстоящем автомобильном пробеге примут участие и некоторые харьковцы – члены автомобильного клуба. Третьего дня в Петербург выехали на своих автомобилях гг. Дунин, Пок и Ильенко. Правление харьковского клуба автомобилистов теперь хлопочет о предоставлении возможных удобств участникам пробега во время пребывания в Харькове. Члены Южно-Русского Автоклуба произвели осмотр харьковского отрезка пути следования из Санкт-Петербурга в Севастополь. По словам автомобилистов, губернским земством не принято никаких мер, к улучшению дорог. Члены клуба признали необходимым, чтобы сложенным по сторонам шоссе щебнем и песком, были засыпаны те ямы, и выбоины которые вызывают серьезные опасения.

5 сентября член правления нового автомобильного клуба, гласный Городской думы, присяжный поверенный П.П. Кулжинский от имени клуба ходатайствовал перед городским головой А.К. Погорелко о принятии городом участия в расходах по приему участников пробега в Харьков. Городской голова обещал доложить это ходатайство в заседании думы 6 сентября. К сожалению, ходатайство перед городским головой А.К.Погорелко о принятии участия в расходах по приему участников автомобильного пробега отклонено на ближайшем заседании городской думы с формулировкой «по неимению кредитов».

6 сентября прибыл в Харьков, уполномоченный организационного комитета по пробегу Петербург – Севастополь, капитан Б.В.Шульгин, командированный в целях вторичной рекогносцировки всего пути пробега и поддержания перед местной администрацией ходатайств, пробужденных ранее уполномоченным комитета Пробега г. Нагелем.

Капитан Б.В.Шульгин в беседе сообщил местным репортерам следующее: "Главный остановочный пункт пробега – Харьков; в нем участники пробега пробудут на отдыхе целый день (12 сентября). Поэтому наибольшее внимание организационного комитета обращено именно на этот пункт. Харьков, кроме того, единственное место на всем пути пробега, представляющее наибольшее число путевых неудобств. Дороги за городом скверные, повсюду пески». В виду этого, Шульгин сегодня посетил г. губернатора М.К.Катеринича и ходатайствовал перед ним об исправлении дорожных дефектов на пути пробега. Его Превосходительство, проявил живейшую готовность оказать содействие в этом, немедленно распорядился о командировании губернским земством особой комиссии для осмотра шоссе – до Курской границы в сторону Белгорода, верст 37 на север. Вместе с тем, он выразил надежду, что к воскресенью, 11 сентября, все дорожные дефекты будут устранены. Состояние шоссе теперь по продолжению Сумской ул. на г. Белгород действительно оставляет желать много лучшего. Это шоссе недавно перешло в ведение губернского земства от казны, с субсидией от последней. Шоссе местами представляет трудно проезжаемую дорогу, на которой зимой навалены кучи снега, а летом в дождь не проехать никак. В заключении г. губернатор любезно обещал оказать содействие к благополучному проезду через Харьков участников пробега и пребыванию их в городе в течение трех дней.

8 сентября Харьковские Губернские Ведомости писали: «Вчера членами губернской земской управы П.П. Добросельским и бароном Р.Ю. Будбергомсовместно с губернским инженером Н.П. Винокуровым произведен в автомобилях осмотр белгородского шоссе, по пути, открывшегося вчера автомобильного пробега Петербург-Севастополь. В осмотре принимал участие также представитель харьковского автомобильного клуба г. Яффе».

В тот же день уездным инженером А.И.Цапруном и Харьковским уездным исправником Н.А.Поповым, осмотрена дорога, по которой пройдут автомобили при выезде из Харькова. Уездной управой заготовлены сигналы и назначены сигнальщики при поворотах, переездах линий железных дорог и прочих преград.

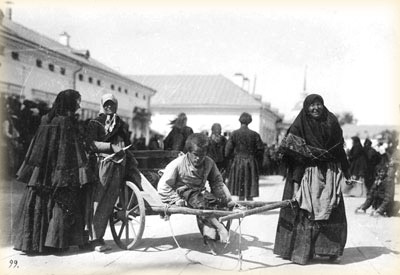

Сейчас от Белгорода, по окончании белгородских торжеств, где 2 сентября были открыты паломникам святые мощи Святителя Иоасафа Белгородского, движутся по всем дорогам к Харькову огромные массы богомольцев, и г. губернатор обещал принять меры в смысле устранения возможности причинения им несчастий. Стараниями владельцев Белгородского шоссе часть его от городского парка до дач «Померки» остается лучшей от всей дороги. Еще в прошлом году было создано особое Общество, коим были приобретены заграницей пассажирские машины -автобусы на паях для доставки отдыхающих за город. Общество организовали г.г. Семененко и Акименко (член Ю.-Р.А.К). Каждый пай тогда стоил 500 руб. В числе пайщиков вошел и г. Жаткин, снявший в парке «Померок» театр и буфет. Здесь г. Жаткин дает летом развлечения для дачников и приезжей публики ежедневно: играет оркестр музыки, выступают акробаты и другие «номера», допустимые для садовой публики. г. Жаткин обещал, что в эти дни буфет будет общедоступен по своим ценам.

Военное начальство Харькова также обещало всяческое содействие во время пробега. Повсюду на пути, начиная далеко за пределами города, будут расставлены войска, которые протянуться цепью до скакового ипподрома. На скаковом ипподроме участников пробега торжественно встретят спортсмены местного автоклуба.

Члены недавно созданного Южно-Русского Автомобильного Клуба в Харькове (Ю.-Р.А.К.) устроили Б.В.Шульгину вечером 7-ого числа радушный прием в гостинице «Гранд-Отель». Поздним вечером уполномоченный Комитета выехал поездом в Севастополь.

В тот же день, по последним сведениям, полученным из столицы, стало известно, что сегодня утром вышли из Санкт-Петербурга 58 машин и 6 машин организационного комитета. В числе выехавших четверо харьковцев, членов нового автомобильного клуба.

Позже получили список мест и фамилии участников автомобильного состязания Петербург - Севастополь.

1-я категория (объем двигателя свыше 9 литров):

1. И.Филиппов - «Мерседес», Первый Русский Автомобильный клуб в Москве, шины «Проводник»2. А.Филиппов – «Фиат», не стартовал

3. гр. Орлов-Давыдов. – «Итала» шины «Мишлен», выбыл в Курске из-за поломки кардана.

2-я категория (объем двигателя от 6 до 9 литров):

4. Галунов - «Бенц» шины «Мишлен»

5. Капцов – «Бенц», Московское автомобильное общество (М.А.О), шины «Континенталь»

6. Миронов - «Берлие», Первый Русский Автомобильный клуб в Москве, шины «Проводник»

7. Носов - «Ла-Бюир», не стартовал

8. Карышев - «Минерва», Московское автомобильное общество (М.А.О), шины «Континенталь»

9. Алексеев – не стартовал, Московское автомобильное общество (М.А.О), шины «Проводник»

3-я категория (объем двигателя до 6 литров):

11. Пок – «Бразье», Ю.-Р.А.К., шины «Проводник»

12. Вильгельм - «Адлер», шины «Континенталь»

13. Дмитриев – «Лорен – Дитрих», шины «Мишлен»

14. Пузерев – соб. зав., не стартовал

15. Топоров - «Фиат» шины «Мишлен»

16. Квачадзе - «Глайд» не стартовал

17. Пузырев - собственного завода.

18. Дунин - «Даррак», Ю.-Р.А.К., шины «Континенталь»

19. Ильенко - «Фиат», Ю.-Р.А.К., шины «Проводник»

20. Валенский - «Бергман Металлуржик», шины «Континенталь»

21. Ланин – «Адлер», шины «Континенталь»

22. Синельников - «Мерседес», И.Р.А.О., шины «Проводник» выбыл на этапе Курск-Харьков

23. Новиков – «Мерседес», И.Р.А.О., выбыл на 1-ом этапе

24. Пуржелис - «Русск. Бат. Зав.», шины «Континенталь»

25. Нагель - «Русск. Балт. Зав.», И. Р. А.О., шины «Континенталь».

26. Свистунов - «Русск. Балт. Зав.», шины «Континенталь»

27. Шишкин - «Русск. Балт. Зав.», Московское автомобильное общество (М.А.О), шины «Континенталь»

28. Люкке - «Комникъ», шины «Континенталь»

29. Комник - « Комникъ», шины «Континенталь»

30. Донье - «Лаур. и Клем.», шины «ТреугольникЪ»

31. Деринг - Австрийский Автоклуб, шины «Континенталь»,

32. Фольман – «Минерва» , Первый Русский Автомобильный клуб в Москве, шины «Мишлен»,

33. Баталин - «Оптима», шины «Проводник»

34. Иернс - «Опель», Висбаденский Автоклуб, шины «Континенталь».

35. Людвиг Опель - «Опель», Висбаденский автоклуб, шины «Континенталь»,

36. Михель - «Опель», Висбаденский Автоклуб, шины «Континенталь».

4-я категория (объем двигателя до 4 литров):

37. Геронимус - «Лаурин и Клем.», шины «Континенталь»

38. Гр. Коловрат – «Лаурин и Клем.», шины «Континенталь»

39. Пашкевич – « Е.М.Ф.». Санкт-Петербургский автомобиль-клуб, шины «Континенталь», выбыл на 1-ом этапе, из-за недостатка запаса шин.

40. Винклер - «Лаур. и Клем.», шины «Проводник»

41. Беннет - «Испана Суиза», шины «Континенталь»

42. Видинеев – «Жермен», не стартовал

43. Капцов – «Ла Бюир», Московское автомобильное общество (М.А.О), шины «Континенталь»

44. М.Н. фон Мекк (сын) – «Мерседес», И. Р. А. О., шины «Континенталь»

45 Эрле - «Бенц», Р.А.К., шины «Континенталь»,

46. Мюллер – «Бенц», Р.А.К., шины «Континенталь»,

47. Торитон - «Бергман Металлуржик», шины «Континенталь»

48. Беннет - «Сидлей Дэзи», шины «Континенталь»,

49. Ильин - «Ла Бюир», Первый Русский Автомобильный клуб в Москве, шины «Мишлен»,

50. Стаух - «Хорхь», шины «Континенталь»

51. Фаатц - «Хорхь», шины «Континенталь»

52. Киднер - «Воксхол», шины «Континенталь»

53. Дедюлин - «Форд», Санкт-Петербургский Автомобиль-клуб, шины «Проводник», выбыл на 1-ом этапе-поломка оси

54. Котович - «Форд», Санкт-Петербургский Автомобиль-клуб, шины «Проводник».

55. Бекетов - «Форд», Санкт-Петербургский Автомобиль-клуб, шины «Проводник».

56. Делькроа - «С. К. А. Р.», шины «Континенталь»

5 категория (объем двигателя 2,4 литра и менее):

57. Рейхштейн - «Бреннабор» шины «Континенталь»

58. Шик - «Бреннабор» шины «Континенталь»

59. Зигмунт - «Русск. Балт. зав.», шины «Проводник» выбыл на 2-ом этапе из-за поломки руля

60. Бар. Ган. – «Лаур. и Клем.», шины «Континенталь» выбыл на 2-ом этапе из-за поломки оси

61. Вондрих - «Лаур. и Клем.». Австрийский Автоклуб, шины «Континенталь»,

62. Книрш - «Лаур. и Клем.», Австрийский Автоклуб, выбыл на 1-ом этапе - налетел на телеграфный столб

63. Крылов - «Лорелей», Австрийский Автоклуб, шины «Проводник».

Летом 1911 года

В те дни, составляя маршрут запланированного на сентябрь 1911 года автопробега от Санкт-Петербурга до Севастополя, организаторы состязания усомнились в качестве дорог за Харьковом. Для ознакомительной поездки был выбран А.П. Нагель — признанный автомобильный ас неезженых дорог. Его спутниками стали молодой авиатор Ф. А. Бобошко, его товарищ В. Н. Иванов и г. В. И. Вельяшев. Экипаж отправился 4 июля 1911 года из столицы исследовать маршрут до Севастополя. Бобошко отвечал за смазку и двигатель, Вельяшев следил по карте и отмечал там пункты неудобные для прохода автомобилей, Иванов «свистел» в клаксон и накачивал шины, когда это было необходимо, а Нагель правил. В коляску кроме багажа на четверых взяли запасные шины «Проводник», два колеса Степней, два домкрата, доски, запасной бидон с бензином, много запасных частей и инструментов. Всю дорогу до Харькова экспедиция прошла без приключений, если не считать последней дистанции от Курска, где через шоссе насчитали 22 глубоких поперечных рва-лотка, мощенных камнем и служащих для пропуска большой воды. Перед самим городом туристов встретил на шоссе г.Дунин, который любезно предоставил экипажу свой гараж и разместил ездоков в гостинице. В тот же день местные автомобилисты пригласили гостей принять участие в разработке проекта устава Харьковского Автомобильного Клуба, толчок к основанию которого дал Нагель своим письмом в редакцию газеты «Южный Край», где, сожалея об отсутствии в Харькове автомобильной корпорации, просил местных автомобилистов оказать помощь в деле исследования маршрута Севастопольского пробега. Андрей Платонович оказался маленького роста, сухощавый, ловкий, очень деятельный, настоящий фанатик автомобильного дела. Клуб, по-видимому, окончательно наладится после его приезда, не смотря на то, что автомобилисты в Харькове пока еще малочисленны и не имеют сплоченной корпорации, которая могла бы по примеру столичных клубов объединить и взять на себя защиту их интересов.

В те дни, составляя маршрут запланированного на сентябрь 1911 года автопробега от Санкт-Петербурга до Севастополя, организаторы состязания усомнились в качестве дорог за Харьковом. Для ознакомительной поездки был выбран А.П. Нагель — признанный автомобильный ас неезженых дорог. Его спутниками стали молодой авиатор Ф. А. Бобошко, его товарищ В. Н. Иванов и г. В. И. Вельяшев. Экипаж отправился 4 июля 1911 года из столицы исследовать маршрут до Севастополя. Бобошко отвечал за смазку и двигатель, Вельяшев следил по карте и отмечал там пункты неудобные для прохода автомобилей, Иванов «свистел» в клаксон и накачивал шины, когда это было необходимо, а Нагель правил. В коляску кроме багажа на четверых взяли запасные шины «Проводник», два колеса Степней, два домкрата, доски, запасной бидон с бензином, много запасных частей и инструментов. Всю дорогу до Харькова экспедиция прошла без приключений, если не считать последней дистанции от Курска, где через шоссе насчитали 22 глубоких поперечных рва-лотка, мощенных камнем и служащих для пропуска большой воды. Перед самим городом туристов встретил на шоссе г.Дунин, который любезно предоставил экипажу свой гараж и разместил ездоков в гостинице. В тот же день местные автомобилисты пригласили гостей принять участие в разработке проекта устава Харьковского Автомобильного Клуба, толчок к основанию которого дал Нагель своим письмом в редакцию газеты «Южный Край», где, сожалея об отсутствии в Харькове автомобильной корпорации, просил местных автомобилистов оказать помощь в деле исследования маршрута Севастопольского пробега. Андрей Платонович оказался маленького роста, сухощавый, ловкий, очень деятельный, настоящий фанатик автомобильного дела. Клуб, по-видимому, окончательно наладится после его приезда, не смотря на то, что автомобилисты в Харькове пока еще малочисленны и не имеют сплоченной корпорации, которая могла бы по примеру столичных клубов объединить и взять на себя защиту их интересов.

Радушный приём харьковскими автомобилистами был немного омрачён дождливой погодой, которая обещала экспедиции Нагеля всевозможные мытарства в дальнейшем пути по грунтовой дороге на юг, и поэтому было принято решение устроить здесь «дневку» и уехать после второй ночевки. Еще один день в городе они провели не без пользы. Во-первых, разведали короткий выезд из Харькова, потом съездили на дачу г.Акименко в 60 верстах от города на р.С. Донец, где продолжили читать и править Устав, а вечером был ресторан в обществе наиболее деятельных членов будущего клуба.

Радушный приём харьковскими автомобилистами был немного омрачён дождливой погодой, которая обещала экспедиции Нагеля всевозможные мытарства в дальнейшем пути по грунтовой дороге на юг, и поэтому было принято решение устроить здесь «дневку» и уехать после второй ночевки. Еще один день в городе они провели не без пользы. Во-первых, разведали короткий выезд из Харькова, потом съездили на дачу г.Акименко в 60 верстах от города на р.С. Донец, где продолжили читать и править Устав, а вечером был ресторан в обществе наиболее деятельных членов будущего клуба.

На другой день вначале съездили для знакомства к местному представителю «Проводника» г-ну В.Н.Крымову и в 10 утра «Русско-Балтийская» уже была на старте. Проводить гостей взялись харьковцы А.Н.Орлов на «Морс», А.А.Дунин на «Даррак» и П.Л.Яффе на большом Н.А.Г. Почти сразу перед песками Основы куда-то пропал Дунин, потом в луже размером с хорошее болото застряло прекрасное ландоне Орлова, рядом с ним закипел Н.А.Г. Пассажиры Нагеля уже из далека помахали нам рукой и скрылись за пригорком.

Препятствий на пути этой экспедиции было немало, как потом рассказывал Андрей Платонович — пески, грязь, разбитые дороги. Иногда вода была сверху и снизу и автомобиль просто тонул. И все же «Русско-Балтийская» уверенно продвигалась вперед, кое-где на первой передаче, пробираясь сквозь глубокий рыхлый песок за Харьковом. Остальные члены экипажа изредка подпихивали авто, зачастую пуская вход лопаты. Другая проблема грунтовых дорог в Малороссии — чернозёмная грязь целых 650 верст во второй части маршрута. Местами приходилось ехать по глубокой колее, местами по траве. Слава Господу, первый русский внедорожник благополучно справлялся с заданием. По отзывам Нагеля, отношение властей по дороге очень любезное и сочувственное. Состязание на Приз Императора интересует всех. Население относиться к автомобилистам сочувственно, кроме Харьковской губернии, где часто приходиться встречать положенные поперек дороги камни.

После этой поездки Комитет составил уточнённый маршрутный лист Севастопольского автопробега на Императорский Приз.

заметки репортера:

Нагель Андрей Платонович, 33 лет от роду, русский автомобилист, журналист. Выпускник Петербургского университета, юрист. В 1900 г. начал издавать журнал "Спорт". В 1902 г. основал журнал "Автомобиль" - официальный печатный орган ИРАО, В разное время он издавал и другие журналы: "Двигатель", "Аэро", "Аэро и автомобильная жизнь".

Нагель Андрей Платонович, 33 лет от роду, русский автомобилист, журналист. Выпускник Петербургского университета, юрист. В 1900 г. начал издавать журнал "Спорт". В 1902 г. основал журнал "Автомобиль" - официальный печатный орган ИРАО, В разное время он издавал и другие журналы: "Двигатель", "Аэро", "Аэро и автомобильная жизнь".

Участвовал в пробегах с целью популяризации автомобиля:

* Весной 1900 г. участвовал в гонке Луга-Петербург.

* В 1908 г. проехал на автомобиле "Даррак" по маршруту Санкт-Петербург - Париж-Венеция - Санкт-Петербург.

* В 1910 г. Нагель совершил пробег по маршруту: Санкт-Петербург - Берлин-Сен-Готард-Рим-Неаполь-Берлин-Санкт-Петербург на автомобиле "Руссо-Балт".

* Автопробег на приз Императора в июне 1910 года СанктПетербург-Киев-Москва.

* Автопробег на приз Императора в сентябре 1911 года Петербург-Севастополь на автомобиле «Руссо-Балт С24-30».

А тем временем харьковцы закончили проект Устава своего Клуба, и 5 августа передали его текст на рассмотрение и утверждение в губернское присутствие по делам в обществах и союзах. 13 августа стараниями харьковских автомобилистов и при содействии вице-губернатора г. Стерлядова Устав Южно-Русского Автомобильного Клуба был, наконец проведен через все дебри канцелярии и получил всемирное одобрение г. губернатора. Через два дня на общем собрании харьковских автомобилистов был избран первый состав Правления Ю.-Р.А.К. Небольшой клуб, состоящий в тот момент из 21 действительных членов и 18 членов соревнователей, с первых дней приступил к подготовке спортсменов для участия в Севастопольском пробеге. Ближайшими задачами клуба намечены: устройство собственного гаража с ремонтной мастерской, организация приема, встречи и отъезда автомобилистов во время пробега из Петербурга в Севастополь через Харьков 11-13 сентября с.г., устройство для участников пробега одноверстной гонки по Сумскому шоссе с призом победителю в 1000 р. и проч.

Харьков, воскресенье, 11 сентября 1911 года