История рода Фон Мекк

К своей родословной Петр Ильич Чайковский относился иронично. Он не много знал о своих предках: "В точности решительно не знаю, кто были мои предки (со стороны отца), - писал он. - Мне известно, что мой дед был врач и жил в Вятской губернии, а засим мое генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности". Центральный государственный архив Удмуртской республики хранит документы, позволяющие проследить незаурядную родословную композитора. Два города - Воткинск и Глазов - тесно связаны с жизнью семьи Чайковских.

Дед композитора Петр Федорович Чайковский родился в 1745 году в селе Николаевка Полтавской губернии в семье украинского казака Федора Чайки. Он учился в Киевской академии, а в 1769 году был переведен для учебы в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпиталь. После окончания курса Петр Федорович в чине подлекаря направился в действующую армию. Участвовал он в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, был произведен в лекари. В 1777 году вместе с полком, в котором служил, Чайковский переводится в Пермь, где вышел в отставку. Первым местом его статской службы стал город Кунгур, где несколько лет он исполнял должность городового лекаря. В начале 1782 года Петра Федоровича переводят на эту же должность в губернский город Вятку с чином штаб-лекаря.

В 1785 году по указу Екатерины II в России составлялась дворянская книга. В Вятском крае "столбовых" дворян было мало и в родословную книгу вносились и гражданские чиновники. Согласно Табеля о рангах Петра I чины не ниже 8-го класса получали права дворянства. В итоге, в Вятскую дворянскую книгу было записано 127 человек, среди них и Петр Федорович Чайковский.

В этом же году штаб-лекаря Чайковского перевели "на докторскую вакансию в город Слободской". Вскоре П.Ф.Чайковский оставляет медицину и становится дворянским заседателем Вятского Верхнего Земского и Совестного судов. В январе 1796 года Петра Федоровича назначают на более ответственную должность - городничего города Слободского. Здесь же в Слободском в семье Чайковских родился сын Илья, отец великого композитора...

Но послужить долго в Слободском Петру Федоровичу не пришлось. Меньше чем через год его назначили городничим уездного города Глазова Вятской губернии, о чем в журнале заседаний Глазовской нижней расправы сделана следующая запись: "Слушали указы из Вятского наместнического правления.

1. От 12 сего ноября под №18478, коим с сего дня дано знать, что на имевшуюся в городе Глазове городничаго ваканцию Правительствующим Сенатом определен титулярный советник Петр Чайковский, коему велено явиться к той должности. Приказали о получении оного указа в наместническое правление отрапортовать..."

А 1 декабря 1796 года новый городничий уже принял городскую казну.

Первое упоминание о деревне Глазово встречается в Переписной книге Каринской волости Хлыновского уезда за 1768 год. Указом Сената от 11 сентября 1780 года "Об учреждении Вятского наместничества из 13 уездов" был организован Глазовский уезд и село Глазово переименовано в город. Что представлял собой новоиспеченный город, видно из следующей характеристики: "Глазов, при реке Чепце, переименован из вотского села, в нем была одна деревянная церковь, жители занимались хлебопашеством, кроме того, они сплавляли хлеб в низовые города, а также в Слободской и Соликамский уезды и на заводы Омутнинский, Залазнинский и Пудемский..." По ,, Ведомости о числе жителей в городах и округах Вятского наместничества" за 1782 год в Глазове числилось 257 жителей, в том числе: купцов - 17, мещан - 1, черносошных крестьян - 237, дворовых людей - 1. В действительности жителей было немного больше, так как в "Ведомости" не учтены дворяне, духовенство и чиновники. Городок был мал, убог, утопал зимой в снегу, летом - в грязи. Даже в самом конце XIX века отбывавший в Глазове ссылку писатель В.Г.Короленко так отзывался о нем: "Самый город выходит ненастоящий, и жизнь его как-будто призрачная, чего-то ожидающая "...

Итак, дед композитора стал городничим "ненастоящего" города.

В исповедных росписях Вознесенской церкви за 1797 год появилась запись о семье Чайковских.

Петр Федорович был женат на Анастасии Степановне Посоховой, дочери подпоручика Степана Посохова, погибшего при защите Кунгура от нападения одного из пугачевских отрядов. Ну, чем не "капитанская дочка"? В Глазов Чайковские приехали большой семьей - семеро детей. Восьмой ребенок - дочь Олимпиада родилась уже в Глазове в 1801 году.

Семья городничего богатой не была. Имели Чайковские в собственности деревянный дом и четырех дворовых людей. Жили на жалованье.

В фондах Глазовской нижней расправы, Глазовского уездного казначейства и уездного суда сохранилось множество документов, свидетельствующих о разнообразии обязанностей городничего: пополнение городской казны и ее отправка под охраной, покупка фуража, обеспечение продовольствием и его сохранность, рассмотрение жалоб и проступков чиновников, исполнение указов Сената, забота о содержании штатной команды.

Из архивных документов видно, что П.Ф.Чайковский был человеком хозяйственным, аккуратным, в деньгах соблюдал осторожность и честность, жульническим проделкам, пьянству и кражам "не потворствовал". В своем донесении в Глазовское уездное казначейство от 7 апреля 1799 года городничий пишет: "Оное казначейство приписывает, что якобы к хранению денежной казны часто отряжается караул из солдат весьма слабых, увечных и престарелых. Оному казначейству надо знать, что караул из увечных людей к денежной казне никогда употребляем не был, ибо я и без упрекания уездного начальства, имею ввиду ... главного начальства, строжайшее повеление, относящееся до сбережения государственной казны, не только днем, но и в ночное время дозираю сам хождением по караулам дозором... За неимением довольного числа молодых иногда и престарелые, но люди благонадежные, а не увечные ... и оное казначейство должно требовать только то, что долг службы требует и от упрекательства воздержаться..." Из данного документа видно, что Петр Федорович перед начальством не заискивал. Подобного честного отношения к делу требовал и от подчиненных, к обману и несправедливости был нетерпим.

Добрый след оставил П.Ф.Чайковский в истории Глазова. При нем в городе была открыта ратуша, построена первая больница на пятнадцать коек, осуществлена детальная разметка площадей, улиц и кварталов под руководством первого вятского губернского архитектора Ф.М.Рослякова.

В 1812 году Вятская губерния формировала добровольческие полки для защиты от неприятеля. Среди прочих жертвовавших денежные средства "на обмундирование рекрут, на обоз, упряжь и лошадей" значится и глазовский городничий Чайковский, пожертвовавший немалую для простого чиновника сумму - 100 рублей.

К своим дворовым Чайковский относился как к близким людям. Сыновья и дочери городничего не раз бывали восприемниками при крещении детей дворовых, а Петр Федорович и Анастасия Степановна - поручителями при бракосочетаниях. Семья Чайковских старалась дать детям своих крепостных приличное образование. Всего Петр Федорович добился своим трудом, терпел и нужду, и обиды, оставался честен на службе и скромен в жизни. Умер он в 1818 году и был похоронен в Глазове. В метрической книге Преображенского собора имеется следующая запись: "Сентябрь, 18, Города Глазова городничий коллежский советник Петр Федоров сын Чайковский, 73 лет, натурально. Исповедовал и приобщил протоиерей Иоанн. Сего отпевал протоиерей со братиею соборной".

Дети П.Ф.Чайковского получили превосходное по тем меркам образование. Все они увлекались музыкой. Две дочери П.Ф.Чайковского, тетки композитора, жили в Ижевском Заводе. Екатерина в 1805 году вышла замуж за помощника управителя Ижевской заводской конторы поручика В.П.Широкшина, а Александра - в 1810 году за титулярного советника И.Ф.Евреинова. Дома их находились в Нагорной части поселка на улице Куренной (ныне ул. Красная). Последний из сыновей городничего Чайковского Илья, отец композитора, после окончания Вятского двухклассного училища тринадцатилетним мальчиком был отдан на Ижевский завод, где стал постигать азы заводского дела. Сначала он работал копиистом под непосредственным руководством начальника Гороблагодатских и Камских заводов А.Ф.Дерябина.

В фонде Ижевского завода сохранилась опись к чертежам за 1809 год с подписью А.Ф.Дерябина, В конце документа имеется отметка: "В копии читал унтершихтмейстер Чайковский". Жил Илья Петрович в Ижевске у сестры Екатерины. В мае 1810 года в поселке случился большой пожар, уничтоживший почти все дома в Нагорной части. В списках погорельцев числятся Широкшины и Евреиновы. Из документов следует, что после пожара семья Широкшиных, а с ними и Илья Петрович (ему было в то время пятнадцать лет) переехала в Воткинск. Сохранились документы, подтверждающие, что Илья Петрович работал на Воткинском заводе до своего отъезда летом 1811 года в Петербург в Горный кадетский корпус.

Вернулся Илья Петрович в родной Вятский край только через четверть века, будучи уже крупным специалистом в горном деле. В январе 1837 года его назначают горным начальником Камско-Воткинского завода.

Одиннадцатилетняя служба в Воткинске - наиболее плодотворный период в жизни И.П.Чайковского. Он был незаурядным инженером, способным администратором, смело проводил в жизнь новые научные и технические идеи. При нем на Камско-Воткинском заводе был введен раньше, чем на других заводах Урала, пудлинговый способ получения металла, открылась судостроительная верфь, и завод перешел от чистой металлургии к машиностроению.

По воспоминаниям современников, Илья Петрович отличался необычайной чувствительностью и мягкостью характера. М.И.Чайковский писал о нем: "Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он совершенно одинаково верил в людей и любил их". В начале 1848 года по болезни И.П.Чайковский был вынужден уйти в отставку с должности горного начальника Камско-Воткинского завода.

В 1848 году Чайковские навсегда покинули Воткинский завод.

Н.Г. Пушкарева,

зам. директора ЦГА УР

Опубликовано в альманахе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры "Памятники Отечества", 1995, №№1-2, с.143

Родословная семьи Чайковских в биографиях

Опанас (Афанасий) Чайка

Федор Афанасьевич Чайка (ок. 1695–1767)

Пётр Фёдорович Чайковский (Чайка)(1745–1818)

Андрей Михайлович Ассиер (1779–1830-ые)

Илья Петрович Чайковский (20/31.07.1795–9/21.01.1880)

Александра Андреевна Чайковская (Aссиер) (30.07/11.08.1812–13/25.06.1854)

Елизавета Михайловна Чайковская (Липпорт, по первому мужу, урожд. Александрова) (1829–1910)

Николай Ильич Чайковский (9/21.05.1838–21.11/04.12.1911)

Ипполит Ильич Чайковский (10/22.04.1843–1927)

Анатолий Ильич Чайковский (01/13.05.1850–20.01/02.02.1915)

Модест Ильич Чайковский (01/13.05.1850–2/15.01.1916)

Александра Ильинична Чайковская (Давыдова)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Опанас (Афанасий) Чайка

Прапрадед композитора по отцовской линии. Умер от ран после Полтавской битвы в 1709 г.

Федор Афанасьевич Чайка (ок. 1695–1767)

Прадед композитора по отцовской линии. Родился в селе Николаевка, под Полтавой. Украинский казак Омельницкой сотни Миргородского полка, ходил с Петром Великим под Полтаву, участвовал в Полтавской битве. Был женат на Анне (1717–?), так же известной как "Чайчиха". У них было пятеро мальчиков:

Данило (р. 1738)

Петр (р. 1745), дед композитора

Михайло (р. 1748);

Матвей (р. 1750);

Алексей (род. 1760).

Умер в Полтаве в чине сотника от ран, оставив двух сирот.

Пётр Фёдорович Чайковский (Чайка)(1745–1818)

Дед композитора по отцовской линии. Чайковский – семинарское имя. Родился в селе Николаевка, Полтавский полк, (ныне Фрунзовка, Полтавская область). После семинарии обучался в Киевской академии. Решив посвятить себя медицине, врачебное искусство постигал с 1769 г. в Санкт-Петербурге, в военно-сухопутном госпитале: с 15 июня 1769 г. находился «в службе ея Императорского Величества» учеником при генеральном госпитале. После окончания курса обучения в чине помощника врача был направлен в действующую армию. Участвовал в русско-турецкой войне 1768–1774 годов: с 26 марта 1770 года – подлекарем, 15 ноября 1772 г. – лекарем. По окончании войны, в 1776 г., определен городовым лекарем, занимался медицинской практикой: сначала в Кунгуре (Пермский край), потом в Вятке.

В Вятское наместническое правление переведён, по своему прошению, указом императрицы Екатерины II 14 марта 1782 г. из Кунгура (Пермское наместничество) с жалованьем 140 рублей в год. Приложенные к указу аттестаты характеризовали П. Ф. Чайковского следующим образом: «По указу ея императорского величества от Владимирского пехотного полку дан сей оного полку лекарю Петру Чайковскому в том, что он состояния хорошего, и в пользовании больных находится весьма прилежен, от службы не отбывал, лености ради больным не рапортовался и вел себя порядочно, а сверх того в походах против неприятеля, положенную на него должность справлял знающим и примернейшим образом, за что пожеланиям его всякого требования достоин…» – полковник Сергей Филатников, 1777 г.; «Лекарю Петру Чайковскому дан сей в том, что он состояния весьма доброго, в науке медико-хирургической довольно искусен и знающ и в пользовании больных прилежен и рачителен» – подписали доктор Карл и штаб-лекарь Гамальян, выдан в Перми 10 декабря 1781 г.

В 1783 г. из Вятского наместничества было направлено в медицинскую коллегию ходатайство: «…лекарь Чайковский должен быть награжден за службу и сносимые будучи в минувшую турецкую войну в походах труды, особливо в пользовании зараженных чумой военнослужителей… он …состояния доброго, в лекарственной науке искусен и прилежен, в здешнем губернском городе лекарем исправляет свою должность радетельно и искусством его, в пользовании в здешнем обществе больных, состоят все довольными, просим наградить его штаб-лекарским чином и принять в тамошнем городе на вакансию доктора». На его основании Чайковский 24 мая 1784 года был произведен в должность штаб-лекаря.

В 1785 г. по указу Екатерины II в качестве статского советника и кавалера ордена Св. Владимира 4-й степени, по представлению бывшего сначала вятским, а потом казанским губернатором Желтухина, его приписали к дворянам Казанской губернии среди 127 человек получивших права дворянства в Вятском крае (в качестве члена безземельного дворянства).

23 апреля 1789 г. уволен со службы определением государственной медицинской коллегии по его прошению.

С 20 августа 1789 г. на штатской должности дворянского заседателя в Вятском совестном суде с сохранением рангов и положенным по штату жалованьем.

В январе 1795 г. поступил на службу городничего в городе Слободской Вятской губернии.

В декабре 1796 г. переведен городничим в Глазов, той же губернии. При нем в городе была открыта ратуша, построена в 1811 г. первая больница на пятнадцать коек с платным лечением, осуществлена детальная разметка площадей, улиц и кварталов под руководством первого вятского губернского архитектора Ф. М. Рослякова. На этой службе оставался до своей кончины – 18 сентября 1818 г.

В 1776 году П. Ф. Чайковский женился на Анастасии Степановне Посоховой (1751 года рождения) дочери подпоручика Степана Посохова, служившего в Кунгуре и геройски погибшего при защите города Кунгура от нападения одного из полковников Пугачёва – Батыркая. У них родились одиннадцать детей:

Василий Петрович (р. 1777), начал службу в 1791 г. сержантом в Казанском артиллерийском парке (бывший второй фужелерный полк). В 1797 г. произведён в батальон генерал-майора Вильде квартергнистом. Одно время находился ординарцем при князе Зубове. В 1798 г. перешёл в гражданскую службу в чине титулярного советника при канцелярии принца Ольденбургского в Твери. В 1800 г. определен в Вятский Земский суд заседателем. В 1814 г. состоял надворным советником при водяных и сухопутных коммуникациях. Умер в чине статского советника;

Евдокия Петровна (р. 1780), замужем с 1802 г. за заседателем земского суда города Слободского Василием Павловичем Поповым;

Екатерина Петровна (р. 1783). Она вышла замуж в 1805 г. за поручика государственного Ижевского завода Василия Парфёновича Широкшина (р. 1776). Проживали они на Ижевском заводе. В. П. Широкшин был сыном священника, закончил в Вятке духовную семинарию, учительствовал. В 1804 г. уволен из духовного звания и определён помощником управителя Ижевской конторы. В 1810 г. он был маркшейдером 9-го класса. У них было двое детей: Николай (род. 1810) и Петр (р. 1810).

Иван Петрович (р. 3 января 1785, Вятка), В службу вступил в 1800 г. Служил, по выходе из Второго кадетского корпуса в Петербурге, в одиннадцатой артиллерийской бригаде батарейной роты № 2, принимая участие во многих походах против неприятеля. За храбрость при Прейсиш-Эйлау получил орден Св. Георгия 4-й ст. В 1808 г. произведён в чин порутчика. Убит в 1813 г. под Монмартром в Париже (вторая версия: умер в городе Гродне 8 января 1813 г.);

Александра Петровна (р. 1786). Она вышла замуж в 1810 г. за титулярного советника вдовца Ивана Федоровича Евреинова (Еврейнова), иностранца по происхождению. Жили они на Ижевском заводе, куда Иван Фёдорович прибыл из Вятки в декабре 1806 г. Венчание проходило в Пророкоильинской церкви. У них был один ребенок – Петр (1812-1849);

Петр Петрович (1789–февраль 1871), офицер, поступил на службу в 1802 г. Сначала служил в лейб-гвардии гренадёрском полку, а потом в армии. В разное время принимал участие в 52 сражениях: в турецких кампаниях 1804 и 1809 гг. и во французских – в 1805, 1812 и 1814 гг. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжёлых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св. Георгия 4-й степени за храбрость. В 1831 г. был комендантом в Севастополе, а затем директором пятигорских Минеральных Вод. Умер в глубокой старости в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Евдокии Петровне Беренс (или Елизавета фон Беренс) и имел восемь детей: Анна (1830-1911); Софья (1833-1888); Александра (1836-1899); Илья (1837-1891); Лидия (1838-1901); Митрофан (1840-1903); Андрей (1841-1920) и Надежда (р. 1841).

Анна (р. 1790, умерла в раннем детстве);

Мария (р. 1792;. умерла в раннем детстве);

Владимир Петрович (1793, Вятка – 1850). В службу вступил из дворянского полка при 2 кадетском корпусе. Служил в Белостокском армейском пехотном полку. С 27 ноября 1811 г. в Симбирском пехотном полку – прапорщиком. В 1818 г. произведён в капитаны. В 1819 г. уволен со службы по домашним обстоятельствам. Впоследствии служил заседателем Оханского земского суда, занимал должность городничего в городе Оханске Пермской губернии, служил бухгалтером Пермской казённой палаты. Женат был на Марье Александровне Каменской и имел трёх сыновей и дочь Лидию – подруга детства композитора;

Илья Петрович (1795-1880), отец композитора;

Олимпиада Петровна (1801-1874) была младшим ребенком в семье. Она вышла замуж в 1817 г. за Ивана Ивановича Антипова, Пермского уездного суда горного члена маркшейдера (старшее должностное лицо в горнодобывающей промышленности), и у них было семеро детей - Петр (р. 1819); Екатерина (р. 1822); Александр (1824-1887), горный инженер и геолог; Михаил (1824 - 1897); Алексей (1833-1913); Елизавета и Aпполинария.

Андрей Михайлович Ассиер (1779–1830-ые)

Дед композитора по материнской линии, католик французского происхождения, явившийся в Россию из Пруссии (Саксонии), куда отец его эмигрировал, вероятно, во времена Великой французской революции. Приняв русское подданство, Андрей Михайлович, благодаря общественным связям и своему образованию, особенно по знанию языков, вскоре занял заметное положение. Отличался особой нервностью, доходившей до припадков, почти эпилептических. В последние годы жизни служил по таможенному ведомству и умер в чине действительного статского советника в тридцатых годах девятнадцатого века.

Женат он был два раза. В первый раз на дочери дьякона Сергиевского собора в Санкт-Петербурге, Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака Андрей Михайлович имел четырёх детей:

Михаил, воспитанник Пажеского корпуса, служивший в лейб-гвардии Гренадерском полку и умерший молодым;

Андрей, так же воспитанник Пажеского корпуса, числившийся в рядах Кавказской армии, умер в чине полковника в 1880-х годах;

Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым;

Александра, мать композитора.

Во второй раз Андрей Михайлович был женат на Амалии Григорьевне Гогель и имел одну дочь:

Елизавета, в замужестве за жандармским полковником Василием Васильевичем Шоберт. И Екатерина, и Елизавета Андреевна были очень близки к Петру Ильичу.

В перечне предков П. И. Чайковского и родных по восходящей линии нет ни одного имени, которое как-нибудь было связано с музыкальным искусством. Дилетантами в музыке являются только три лица: брат матери, Михаил Андреевич Ассиер, сестра ее, Екатерина Андреевна, прекрасная, в свое время известная в петербургском обществе, любительница-певица, и сама мать композитора, Александра Андреевна, выразительно и с чувством певшая модные в то время арии и романсы.

Если, по уверению некоторых современных ученых, гений есть своего рода психоз, то, может быть, вместе с истеричностью к Чайковскому перешел и музыкальный талант от Ассиеров.

Елизавета Михайловна Чайковская (Липпорт, по первому мужу, урожд. Александрова) (1829–1910)

Мачеха композитора. В 1863 году Елизавета, которая к тому времени потеряла своего первого мужа, познакомилась с семьей Чайковского в Санкт-Петербурге, а два года спустя, она стала третьей женой отца композитора. Брат композитора Модест позже вспоминал: «С её безусловной преданностью, ласковой заботой и тактичностью она завоевала уважение и признательность всех тех, кто был вокруг неё. Петр Ильич очень любил эту женщину, и во всех практических трудностях он обращался к ней за консультацией и помощью".

источник: http://chaiklib.permculture.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8.aspx

К 1851 году Россия своими силами пустила в эксплуатацию двухпутную магистраль Санкт-Петербург-Москва. Столь мощной дороги в Европе еще долго не было и в помине. Но отечественные царедворцы на пике железнодорожного строительства решили крупно заработать, не прилагая особых усилий. Заручившись поддержкой императора, «благословившего» на участие в дележе грядущих прибылей своих сыновей, известные сановники Н.Анненков, А.Сабуров, К.Арсеньев, М.Поливанов решили создать акционерное общество по постройке Саратовской железной дороги - сразу на 700 верст. Этот кратчайший путь в Поволжье сулил богатейшие возможности в перевозках товаров и грузов.

К 1851 году Россия своими силами пустила в эксплуатацию двухпутную магистраль Санкт-Петербург-Москва. Столь мощной дороги в Европе еще долго не было и в помине. Но отечественные царедворцы на пике железнодорожного строительства решили крупно заработать, не прилагая особых усилий. Заручившись поддержкой императора, «благословившего» на участие в дележе грядущих прибылей своих сыновей, известные сановники Н.Анненков, А.Сабуров, К.Арсеньев, М.Поливанов решили создать акционерное общество по постройке Саратовской железной дороги - сразу на 700 верст. Этот кратчайший путь в Поволжье сулил богатейшие возможности в перевозках товаров и грузов.

В упор не замечая достижений российских инженеров, учредители, пригласив «за компанию» вице-президента Совета Бельгийских железных дорог, пoчт и телеграфа Ф.Брауэра де Гогендорпа, банкиров В.Жадимеровского, К.Капгера и Г.Марка, сделали крен в сторону западного опыта, доверив изыскания и постройку инженерам Англии, Бельгии и Пруссии. Главным директором строительства стал инженер Жаклэн, не сумевший проявить себя на Нижегородской дороге. Однако русские инженеры Романов и Рухневский ходили всего лишь в помощниках, хотя за ряд упущений тому Жаклэну, не сумевшему построить дороry даже до Коломны, вскоре выписали билет «до дому».

Российское железнодорожное ведомство много внимания уделило составлению устава вновь созданного Общества Саратовской дороги. Однако, несмотря на обилие параграфов, и тут не обошлось без упущений. Хотя впоследствии документ и стал руководством при строительстве других дорог. Но, ввиду отсутствия указания о стороне движения, что затем особо оговаривалось в уставах последователей Общества, и потому, что стройку вели иностранцы с практикой левостороннего движения, поезда по этой линии так и ходят «не по-русски». Во-вторых, уставом, предусматривающим отсыпку земляного полотна и возведение мостов сразу «для двойного железного пути», давалось послабление в виде права открывать «движение с одним путем при достаточном для безопасности количества разъездов».

Александр II 17 июля 1859 года начертал на уставе «Быть по сему», тем самым дав старт строительству дороги на Саратов через Коломну, Рязань и Моршанск. Основной капитал общества определили в 45 млн рублей, который планировали создать за счет выпуска акции. Однако уже первый выпуск на 10 миллионов не был распространен и наполовину - купечество выжидало: пойдет дело или нет?

Общество обратилось к властям с ходатайством разбить стройку на четыре участка: два до Рязани и два до Саратова. При этом отодвигались и сроки постройки - на 1868 год. К январю 1860-го закончились изыскания до Коломны, но возникли сложности с отчуждением земель под трассу. В Москве было отчуждено «под дворами, под садом, под разным сором, конюшнями» 40 участков. Сверх того «за переноску строений, как в Москве, так и на линии, за остановленные мельницы, лесные порубки, потраву хлебов и огородных овощей» были удовлетворены требования еще 45 частных владельцев. Обществу это обошлось в 270 тыс. рублей. А ведь в пределах Москвы двор еще и отделяли от дороги заборами - на всем протяжении.

Император заинтересованно следил за стройкой. В Историческом архиве Москвы хранится карта «Саратовская железная дорога от г. Москвы до г. Коломны» с пометкой: «На подлинном написано: Государь Император Высочайше соизволил утвердить указанное на сей карте малиновою чертою направление Саратовской железной дороги между Москвою и Коломной от 15 до 97 версты ... »

И 26 июня 1860 года, при многочисленном стечении публики состоялась закладка и освящение будущей магистрали. Это мероприятие проходило не в Москве, где тяжбы с землевладельцами отчуждаемых участков продолжались вплоть до того, как была построена едва ли не половина всей трасcы, а близ деревни Жулебино (в районе нынешней платформы Косино). Для простой публики были накрыты столы под открытым небом, знать во главе с председателем правления Общества отобедала во дворце усадьбы Кусково.

Компания известных подрядчиков «Дуров, Мекк и Садовский» выставила 4,5 тысячи рабочих и 300 лошадей с грабарками - сила по тем временам внушительная.

Строительные работы, а возводились сразу восемь станций - Москва, Люберцы, Быково, Раменское, Фаустово, Воскресенск, Пески и Коломна, шли своим чередом, пока правление Общества подсчитывало убытки и переплаты. Новым председателем правления стал Павел Григорьевич Дервиз, главным подрядчиком - Карл Федорович фон Мекк. Эти обрусевшие немцы сумели в короткий срок переломить ситуацию, но стоимость акций дороги все равно упала ниже номинала в 100 рублей - до 73. На чрезвычайном собрании акционеров Дервиз объявил едва ли не об остановке стройки, а стоимость готовой версты коломенского участка достигла 85 тысяч рублей вместо предполагаемых 62 тысяч. Общество выступило с заявлением, что ввиду банкротства главных акционеров и значительных затрат оно не может вести дорогу до Саратова и просит власти ограничиться устройством пути только до Рязани.

Согласие императора последовало довольно скоро, и с 8 января 1863 года Саратовская дорога вместе с Обществом ее имени исчезла, уступив «левую колею» Московско-Рязанской железной дороге. Та, в свою очередь, просуществовала 30 лет, а когда началось строительство дороги до Казани, стала именоваться Московско-Казанской. Поэтому и Рязанский вокзал - малопривлекательный, одноэтажный, постройки архитектора М.Левестама, уступил место Казанскому, возведенному А.Щусевым.

Техническая приемка линии Москва-Коломна летом 1862 года проходила по весьма упрощенной схеме - давил с открытием Зимний дворец. 13 июля по линии проехал сам Главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями генерал К. Чевкин, на месте лично разрешив все вопросы. Дороге было предписано в недельный срок устранить замечания и приступить «к правильному движению поездов». Всю ответственность взял на себя штабс-капитан Н.Ильин, первый управляющий Московско-Рязанской железной дороги. Но к открытию участка 20 июля 1862 года устранить все недостатки не удалось: ни на одной станции вокзалы не были достроены. Из-за отсутствия платформ пассажиры выпрыгивали на путевой балласт, дам принимали на руки.

И еще одна своеобразная жалоба: « ... поезды не имеют определенных часов прибытия и ... механик действует парами как ему угодно относительно времени езды».

При открытии дороги путь до Коломны занимал четыре часа. Вагоны комфортом не отличались. Лавки в 3-м классе располагались вдоль вагона, отчего пассажиры, приносившие основной доход, испытывали неудобства из-за громоздкого багажа и невозможности занять месго, не наступив на ноги уже сидящим. Поэтому дороге пришлось срочно закупать новые вагоны. Хотя, судя по отчету правления Общества в марте 1863 года, хватало и других проблем. Например, станция Москва-пассажирская в нынешнем понимании просто не существовала: вместо вокзала - навес дебаркадера, четыре сарая для дров и сарай для товаров, веерное локомотивное депо готово, а вагонные мастерские достраиваются ... Тем не менее со дня открытия участка и до 1 января 1863 года дорога перевезла 113434 пассажиров и 2763 тыс. пудов грузов ...

Юлиан ТОЛСТОВ,

историк-архивист

100 лет с начала строительства больнично-санаторного ансамбля

Также в 2013 году исполняется 135 со дня рождения автора проекта Александра Аванесовича Таманяна

15 мая, 2013

Текст: Ирина Рубашкина

Источник

В 1913 году широкую известность в царской России принес Таманяну комплекс сельскохозяйстве

Ансамбль больницы для служащих Московско-Рязанс

Родство с Чайковским через великого сына

В конце ХIХ века вдове-миллионерш

Николаю фон Мекку исполнилось 20 лет, когда он ушел из Училища правоведения, связанного с памятью Чайковского, и стал водить поезда как кочегар, а потом как машинист. Отдавая прачке его сорочки, жена Анна говорила: «Коля опять рулил». Аня, племянница Чайковского, была институткой, причем, Патриотический институт она окончила с Шифром - золотой монограммой царствующей императрицы на андреевском банте.

В 1910 году Николай и Анна фон Мекки продали усадьбу на Украине и два летних сезона провели на подмосковской даче в Прозоровке (Кратове). Их летний дом располагался у железной дороги на берегу озера. У счастливой четы было пятеро детей. Дети, в том числе дочь Галина, готовились к экзаменам. Отец уезжал в железнодорожную контору на скором поезде. Вечерами они собирались вместе, - плавали на лодке, пробиваясь через остатки островов к речушке, которая питает Кратовское озеро. А уже в 1911 году севернее железнодорожной станции Прозоровка вырос Грабарский поселок. Грабарей наняли на ирригационные работы. Чудесный озерный ландшафт был рукотворным.

До сих пор ближайшие к Жуковскому улицы бывшей Прозоровки носят названия станций Московско-Рязанс

На территории ЛИИ им. Громова осталась частичка памяти о чьем-то городе детства. Еще в 60-е годы люди здесь не только работали, но и жили. Пессимист скажет, что здесь ничего не сохранилось от архитектурного ансамбля по проекту Александра Таманяна, а оптимист верит: дух всегда присутствует в облике старых зданий. К сожалению, разрозненный по своему назначению архитектурный ансамбль больницы перестал восприниматься как целое. Здесь что-то от шекспировских трагедий: порвалась связь времен. Но попробуем соединить эту связь через рассказ об Александре Аванесовича Таманяне - Александре Ивановиче Таманове , как его привычно звали в царской и советской России.

Архитекторы против землемеров

В 1913 году у правления Московско-Рязанс

В царской России дачные участки и кварталы городов разбивали землемеры, участие архитектора не считалось необходимым. Но в 1913 году Николай фон Мекк собственноручно внес в список привлеченных к работе архитекторов имя восходящей звезды русского зодчества – Александра Таманяна. В свою очередь Таманян привлек к проектированию улиц и зданий города-сада Николая Буниатяна, который в 1924 году станет главным архитектором города Еревана (кстати, центр Еревана с высоты птичьего полета напоминает планировку города-сада в Прозоровске). Идеи города-сада привнес гражданский инженер Владимир Семенов, автор книги «Благоустройство городов» (1912), изучивший, как библию, книгу английского социолога Э.Говарда и структуру городов-садов Англии. Семенов, Таманян и железнодорожный олигарх Николай фон Мекк сошлись в едином мнении: русский идеал дома - дом-особняк. По словам Галины фон Мекк, дочери миллионера, «Таманов рисовал фасады».

На плане дачного поселка при платформе Прозоровская, опубликованном в 1913 году в журнале «Железнодорожное дело», уже есть очертания зданий больницы для служащих Московско-Рязанс

Был ли построен ансамбль Таманяна?

Строительство ансамбля больницы начали в 1913 -1914 годах и вчерне закончили к 1918 году. Завершение комплекса датируется 1923-м годом (у Яралова). Таманян, по-видимому бывал здесь. Его проект в значительной своей части получил строительное воплощение и позволяет судить о замысле мастера.

«Задуманный с широким размахом, гармонично спаянный в ансамбль, комплекс более чем десяти сооружений, воспринимается как единое целое, в котором все части подчинены друг другу, начиная с главного корпуса и кончая небольшой постройкой кухни. Таманян сумел создать утилитарные (полезные, бытовые) сооружения, представляющие собой высокое произведение искусства», - так писал в 1950 году Ю.С.Яралов в редкой монографии о Таманяне.

Не вдаваясь в описание и разбор всех сооружений комплекса (что может быть предметом специального исследования) Яралов описывает лишь здание санатория для туберкулезных, ныне корпус 1 на территории ЛИИ им. М.М.Громова.

Бывший санаторий туберкулезных напоминает на плане плечи весов. Символические «весы судьбы» и другие здания больницы в 1928 году были переданы санаторию ВЦСПС. Старожилы вспоминают, что больницу сначала оставили на разграбление, а потом открыли - по тому же профилю, что и планировался при Мекках. Михаил Александрович Знаменский, главный инженер ЛИИ им. Громова, сообщил, что при передаче имевшихся зданий в аренду санаторию ВЦСПС имени Ленина их техническая готовность составляла 50 процентов. В 1928 – 1941 годах санаторий достраивал жилье для обслуживающего персонала. С началом войны в зданиях больницы располагалась Авиационная дивизия дальнего действия ВВС. В июле – августе 1944 года комплекс передали ЛИИ им. Громова. В передаточном документе значится 17 объектов: «основные здания бывшего санатория, начатые постройкой в 1913 – 1916 году владельцем бывшей Московско-Казанс

Не имея доводов в виде атрибутированных рисунков А.А.Таманяна, сообщаем, что архитектурные рисунки и проектные материалы о больнице могут находиться в Центральном архиве Московско-Рязанс

В крупных зданиях (театр «Стрела» и корпус 1) в качестве декора принят ионический ордер. В остальных постройках Таманян еще более сдержан. «Окна в плоских полуциркульных нишах, изредка - сандрики под центральными окнами, неглубокий руст и легкие козырьки над центральными окнами – вот все средства, которыми он оперирует. Однако именно в этой сдержанности заключена сила художественного воздействия архитектуры ансамбля».

Только некоторые планы Таманяна не были воплощены, но это небольшие здания – часовня, сторожки, ограды, жилые дома для врачей… Позднейшими пристройками и перестройками облик многих зданий ансамбля был искажен. Например, в 1950 году крылья корпуса «Стрела», построенные «для солярия в виде легких веранд тосканского ордера», стояли обшитые тесом.

Побеждая вспыхнувшую страсть. Таманов и Галина фон Мекк

С дочерью железнодорожного магната - Галиной Николаевной фон Мекк - Александр Таманов познакомился в Петербурге. В 1918 году они встретились в Москве. Таманов тогда продолжал работу над планировкой и архитектурой города-сада (об этом упоминает С.Ю.Яралов). Они гуляли по столице, осматривали монастыри и музеи. «За всю жизнь я не узнала столько об архитектуре и искусстве, сколько во время этих прогулок», - призналась Галина. Таманов оказался высокообразованн

Но вернемся к воспоминаниям Галины фон Мекк. Дружба между ними несла в себе романтический оттенок. Александр Таманов признался, что стал ее обожателем с первого взгляда. Но она была замужем. «Скромное признание Таманова льстило мне, но я чувствовала, что за внешне сдержанным обожанием скрывается страсть, которая может легко вспыхнуть, если я не буду соблюдать осторожность», - писала она. Молодая женщина чувствовала себя одинокой в браке со «слишком англичанином» Вильямом Ноэлем Перротом, который навсегда уехал в Англию в 1918 году.

В 1923 году при попытке пересечь польскую границу Галину арестовали, но через год выпустили, и она вернулась в Москву, где жили ее родители. Александр Таманов тогда тоже приехал из Еревана в столицу. Доктор, друг семьи фон Мекков, посоветовал Гале быть к нему чуткой: гордый талантливый «персидский король» терял зрение. Когда он приехал в гости к Николаю фон Мекку, Галина заметила, что уверенная походка Александра исчезла и сменилась движениями слабовидящего, но ходил он еще без тросточки. Возможно, что они побывали в Прозоровке, где по его проектам продолжалось строительство больницы. В Ереване Таманян возглавил масштабную реконструкцию армянской столицы и к счастью успел сделать все основные разработки. В 1924 году его дело продолжил Н.Н.Буниатян.

Галина несколько раз встречалась с Тамановым, стараясь быть с ним приветливой и не давать ни малейшего намека на то, что замечает его подавленное состояние: врачи не оставили ему никакой надежды на излечение от недуга. Александр уехал из Москвы, не попрощавшись с ней, но передав через доктора, что надеется на ее приезд к нему в Ереван.

В 1925 году Галина действительно замыслила путешествие по Кавказу. В Ереване ее приняли Таманян и его очаровательная жена Камилла. Женщины одного круга быстро сдружились, но Таманян считал Галину фон Мекк своей гостьей и ревновал к женской дружбе. Жена конечно, догадалась, что он неравнодушен к Галине, но приняла это увлечение философски. А его страсть не прошла за годы, которые миновали после их встреч в Москве. Александр был уверен, что Галина отвечает ему взаимностью, хотя и платоническим чувством; по-видимому, он был прав.

Смущавшие ее отношения закончились тем, что Таманян обиделся и замкнулся в себе, считая ее жестокой, презирающей его в горе. Он просто не хотел слышать «нет». При прощании молча повернулся к ней спиной. К сожалению, слепота была не единственным преследовавшим его несчастьем. Через год он потерял дочь, а вскоре умерла и жена. Хлебнувший горя народный художник Армении А.А.Таманян умер в 1936 году.

Галина фон Мекк умерла в 1985 году в Англии. Во время Великой Отечественной войны она уехала из Малоярославца с потоком отступавших немецких обозов и увезла с собой двухлетнюю племянницу Лену и престарелую маму Анну Львовну, жену Николая Карловича фон Мекка, племянницу Чайковского. Немцы просили мадам Анну рассказать военному корреспонденту о судьбе мужа, и она рассказала: Николая фон Мекка, предательски расстрелянного в 1929 году, арестовывали 8 раз, обыскивали 45 раз.

Живую память о семействе фон Мекк по сей день хранят его внучка Елена Говард (в Англии) и семья москвичей Себенцовых – потомки другой его внучки, уже покойной Татьяны фон Мекк. Все они бывают в Кратове не только на юбилеях, но и по зову души. «Отечества и дым нам сладок и приятен».

Бывшая кухня - типография ЛИИ им. М.М. Громова

Фото кухни

Дом Щербатова на Новинском бульваре в Москве. Архитектор А.Таманян

1914 год. Строители больничного городка

Корпус 1 ЛИИ им. М.М.Громова

Во второй половине XIX века железнодорожный транспорт в России развивался интенсивно, а подготовленного рабочего звена не хватало. Повсеместно приходилось приглашать иностранных механиков. После открытия первой магистрали Петербург-Москва на ее станции Вышний Волочок довольно быстро было создано «Училище кондукторов путей сообщения», где основательно готовили специалистов самого широкого профиля. Но государственной сети подобных училищ не было, и каждая дорога готовила кадры, исходя из своих потребностей.

В Москве до 1917 года практически на весь громадный узел было только три технических училища, четвертое, поскромнее, на Московско-Курской дороге. Как известно, инициатором этого важнейшего дела был А.И.Дельвиг, возглавлявший в МПС Управление частных железных дорог, который настоял на отчислении ими определенных сумм на создание училищ.

Oтсюда самое первое в Москве, которое так и называлось - Дельвиговское железнодорожное училище, открыло свои классы в 1872-м на Новой Басманной, в арендованном доме. Но настоящую известность это училище получило в 1878 году, когда на 2-й Мещанской (ныне ул. Щепкина) Дельвиг на деньги И.Ф.Мамонтова, Ф.В.Чижова, С.С.Полякова, П.И.Губонина (было собрано 150 тыс. рублей) выстроил отличный учебный корпус и мастерские. Здание это живо-здорово и поныне, но там расположилась фирма и нет никакого упоминания о Дельвиге и его детище. Каждое училище имело своего попечителя - «отца родного», который финансировал дело и спрашивал по всей гамме вопросов. Обычно это был управляющий или начальник дороги, для которой и готовились кадры, в данном случае Московско-Ярославской.

Почти одновременно с Дельвиговским, в ноябре того же 1872-го, на деньги Карла фон Мекка на Нижней Красносельской, 39 было открыто техническое училище Московско-Казанской железной дороги. Многие это училище считают первым,так как оно сразу въехало в собственный, специально оборудованный корпус для занятий и учебной практики и не «ходило с протянутой рукой», собирая нужную cyмму. Это означало также и то, что фон Мекк давно вынашивал эту мысль и заранее приступил к постройке здания, значительно обогнав Дельвига. Да, здесь же была предусмотрена и домовая церковь Св. Филиппа, покровителя семьи фон Mекков.

Училище - солидное двухэтажное кирпичное здание, с просторными классами, современным потому времени оборудованием мастерских - выпускало отлично подготовленных специалистов, «низших техников железнодорожной службы». Их охотно брали, при разрешении Казанки, не только на московские дороги. При приеме ученик обязан был представить свидетельство об окончании городского училища или церковно-приходской школы. «Поверочные» испытания проводились «в русском языке и арифметике», причем учеников принимали разновозрастных - от 14 до 18 лет. Нередко занятия здесь проводил сам попечитель, т.е. управляющий дорогой, талантливый инженер Е.Е.Нольтейн, автор ряда серий паровозов и будущий профессор МИИТа.

Кстати, многим своим ученикам он помог впоследствии стать инженерами. В советское время на базе этого училища долгие годы действовал техникум тяги имени Октябрьской революции.

Будучи напористым человеком, Дельвиг настоял на открытии училища и на Московско-Смоленской (затем Московско-Брестской) железной дороге. В 1878 году в наемном доме вдовы Горчаковой - как раз 125 лет тому назад - на 1-й Тверской-Ямской начался учебный год еще одного железнодорожного училища. Было принято 58 учеников при 90 поданных заявлений. Училище это тоже имело достойных педагогов, мастерские под боком, но главной его достопримечательностью было нарядное здание. Загляните, при случае, на площадь Белорусского вокзала. Рядом со стеклянным кубом Московско-Смоленского отделения дороги, стена к стене, ласкает глаз изящный домик - ныне там местное управление транспортной милиции. Это и есть бывшее железнодорожное училище. Здание сие перестроил и облагородил военный инженер, поручик Рерберг, что впоследствии, уже в чине подполковника, воздвиг Киевский вокзал, а до того успел завершить управление Московско-Киево-Воронежской дороги, что на Чистых прудах.

В этом училище более 25 лет неотрывно был директором опытный педагог В.Г.Ульянинский. Совет училища ходатайствовал перед министром путей сообщения М.И.Хилковым о разрешении повесить портрет директора в актовом зале, и такое разрешение последовало. После революции живописный этот портрет уцелел и, по словам ветеранов Смоленки, еще в 1950-х хранился в семье одного из выпускников училища.

В заключение нелишне будет вспомнить, что только 2 октября 1940 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах». Этот документ, собственно, и положил начало созданию системы профессиональных училищ.

Юлиан Толстов

источник http://www.tolstov-heritage.ru/publ/pervye_uchilishha_v_rossii_pojavilis_u_zheleznodorozhnikov/1-1-0-100

Данная статья не имеет прямого отношения к фон Меккам, но безусловно интересна всем, кто интересуется историей России, сословиями, императорской фамилией, наследием и наследством последнего императора Российской Империи. Я лично знаком с некоторыми из интервьируемых и очень благодарен автору и рад этой статье, которая в одном месте собрала столь авторитетные и компетентные мнения. Прочитайте, пожалуйста и поделитесь ею, если сочтете интересной. [админ сайта]

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

А ещё можно теперешнее состояние России сравнить с иконой. Ведь всё в мире иконоподобно. И Божий мир, и каждый человек, несущий в себе образ Божий. И нация — икона. И государство.

И молитвы наши — словесные иконы. Вся Россия — икона.

И много раз её пытались зачернить, испачкать, бросить в мусор. Через насилия, убийства, обманы, подкупы, бунты, революции. Да. Всё было. И что? Ты разве не знаешь, какое количество икон стало обновляться в конце двадцатого века и в начале этого? Стоит икона, почти вся чёрная, но вот на ней проступают линии, краски, она высветляется — и вот перед нами Божий лик, лики святых. Так и с Россией будет. Обновится.

Владимир Крупин

Январь 2015. № 1 (7) Калининград

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко

Телефон: +7 9118630467 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. http://www.dovydenko.ru

Русский мир без границ

Оксана Карнович. Может ли немецкий принц Георг Прусский объявлять себя Цесаревичем русского престола? Интервью с пятью русскими аристократами.............................................................................. 133

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Русский мир без границ

Оксана Карнович

Может ли немецкий принц Георг Прусский объявлять себя Цесаревичем русского престола?

Беседы о престолонаследии с пятью русскими аристократами

Интервью Оксаны Андреевны Карнович с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном, графом Петром Петровичем Шереметевым, князем Александром Александровичем Трубецким и графом Сергеем Алексеевичем Капнистом.

Введение: Право потомков великого князя Кирилла Владимировича Романова на главенство в Российском Императорском Доме оспаривается не один десяток лет. Эта тема меня прежде совершенно не волновала, как, впрочем, и многочисленную публику в постсоветском простран-стве. Со своими проблемами бы разобраться . Еще в 1995 году, когда мы выступали в Мадриде с Майей Михайловной Плисецкой и «Русским Имперским балетом», княгиня Мария Владимиров-на, тогда с четырнадцатилетним сыном Георгием, уже несла свою «миссию», поздравила нас за кулисами после концерта и позволила сделать совместную традиционную для артистов балета фотографию. Вопросы появились, когда мы с князем Никитой Лобановым-Ростовским встрети-лись с бароном Эдуардом Эдуардовичем Фальц-Фейном в поместье «Аскания Нова» в Вадуце (Лихтенштейн), чтобы поговорить о его друге Серже Лифаре . В конце беседы барон выразил крайнюю обеспокоенность, что княгиня Мария Владимировна в 1992 году объявила себя «главой» дома Романовых, «Ее Императорским Высочеством», а своего сына Георгия Гогенцоллерна — «цесаревичем русского престола». Сия акция затронула вопрос: может ли принц Прусский, на-следник прусского престола после всех потомков Луи Фердинанда, праправнук последнего не-мецкого императора Вильгельма II, который развязал Первую мировую войну против России, быть объявленным «великим» князем Георгием Романовым? К примеру, по английскому закону от 1919 года воевавшие против Британской империи лишаются всех титулов и наград . Георг Гогенцоллерн , будучи так же праправнуком и прямым потомком английской королевы Викто-рии, является 117-м претендентом в очереди на английский престол. В связи с объявленным назначением Георга кандидатом на российский престол возникла парадоксальная историческая ситуация . Потомки людей, приведших Россию к национальной катастрофе, предавших ее, вновь рвутся к власти, пытаясь добиться для себя официального статуса от Российской Федерации, навязывая себя в качестве единственных «наследников императорского трона». Дом Романовых не раз возмущали настойчивые попытки Марии Владимировны получить для себя особый статус от правительства Москвы, вплоть до того, что князь Николай Романович Романов, возглавляв-ший Ассоциацию Дома Романовых до 2014 года, в 1998 году хотел отказаться присутствовать на церемонии перезахоронения останков членов царской семьи. Княгиня Мария Владимировна, двоюродная внучатая племянница Николая II, обратилась с запросом в Басманный районный суд Москвы в 2010 году по делу убийства Николая II и его семьи, не забыв указать, что «родствен-ники последнего русского царя не могут вернуться в Россию из-за того, что им не на что купить квартиру, что у них нет официального статуса в стране»1 . Считая эти действия абсолютным мошенничеством , барон Фальц- Фейн недоумевал, почему в России тема престолонаследия не обсуждается. Но, как оказалось, барон не единственный, кого волнует подобная фальсификация. Разговор мы продолжили с князем Александром Александровичем Трубецким, графом Петром Петровичем Шереметевым и графом Сергеем Алексеевичем Капнистом в Париже.

133

Берега № 1 (7). 2015

Давайте разберемся: почему Дом Романовых и представители аристократических фамилий не признают права Марии Владимировны называть себя «великой» княгиней, а другие ветви рода Ро-мановых уже перестали выступать с официальными заявлениями, предоставляя возможность само-стоятельно определять степень нравственности поступков ветви «Кирилловичей» (на сегодняшний день семья Романовых разделена на четыре ветви, идущие от Николая I — О.К.). Бесцеремонное навязывание общественности себя в качестве «единственных законных наследников престола Рома-новых в России» уже сеют сомнения в правомерности подобных действий, подкрепленных противо-речивыми манифестами и актами. Законны ли эти акты? Почему произошел раскол среди членов императорского дома? Когда это началось? Обратимся к истории, чтобы последовательно во всем разобраться.

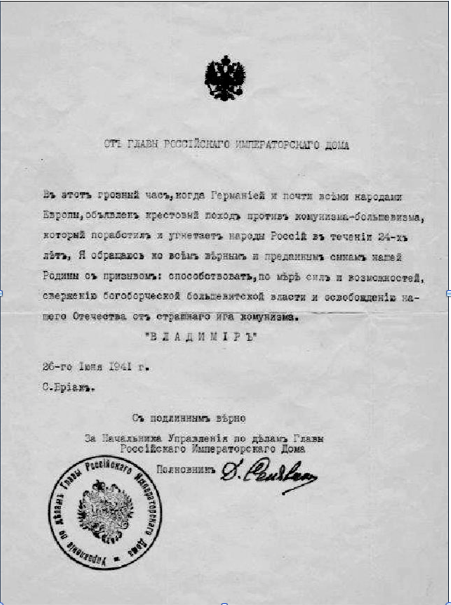

После гибели царской семьи, в русской эмиграции продолжали действовать монархические ор-ганизации. Несмотря на то, что Российская империя рухнула, закон о престолонаследии, утверж-дённый Павлом I в день его коронации 5 апреля 1797 года, не был отменен ни семьей Романовых, ни аристократами, ни монархистами вообще. Из трех детей великого князя Владимира Алексан-дровича, внуков императора Александра II — Кирилла, Бориса и Андрея, Кирилл был старшим

и первым в списке на соискание российской короны из оставшихся в живых прямых наследников рода Романовых. Однако притязать на императорскую корону неоспоримых прав у великого князя Кирилла Владимировича не было. Как не было и полного единодушия среди здравствующих на тот момент 19 членов семьи Романовых мужского пола, когда 31 августа в 1924 года в Париже вели-кий князь Кирилл Владимирович издал манифест, в котором объявил себя императором Всероссий-ским1. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, мать Николая II, которая по законам бывшей Российской империи еще оставалась блюстительницей престола, сожалела, что «этот манифест соз-даст раскол и ухудшит положение и без того истерзанной России»2. Учитывая факты биографии Кирилла Владимировича, предательством можно счесть акт, когда великий князь «помчался» при-сягать Временному правительству в то время, когда его двоюродного брата Николая II под конвоем доставляли с вокзала в Царское Село, а также то, что Кирилл способствовал подписанию отречения Николая. По мнению историка В.М. Хрусталёва, «в дни Февральской революции Кирилл Влади-мирович, вместо поддержки Николая II, предпринял шаги, которые пагубным образом повлияли на историю России. Он стал первым из членов императорской фамилии, нарушивших присягу царю, заявив, что он лично и вверенная ему воинская часть перешли на сторону Государственной думы

и в ряды происходящей революции. Его поведение в дни революции впоследствии ставилось ему в вину его противниками, но не помешало ему самому претендовать на российский престол»3. По-сле смерти Кирилла Владимировича в 1938 году Российский Императорский дом в эмиграции воз-главил его сын князь Владимир Кириллович, чей манифест от 1946 года и акты с 1969 по 1989 годы с подтасованными под себя многочисленными нарушениями законов о престолонаследии, изданные с целью — убедить европейские королевские дома, что его брак является равнородным, не только усугубили споры и разногласия, «но нарушили элементарную этику в отношении других представителей дома Романовых»4. Далее князь Владимир Кириллович объявил свою дочь Марию

1 «31 августа 1924 г., Владимир Кириллович, несмотря на то, что СССР уже был признан некоторыми государствами, на правах «старшего представителя династии», под крышей Ротшильдов, провозгласил себя Императором Всероссийским под именем Кирилла I. <…> После эмиграции Кирилл Владимирович с женой поселились в Кобурге, где жил двоюродный брат в.к. Виктории Федоровны герцог Карл Эдуард. Виктория Федоровна и Кирилл Владимирович жертвовали свои средства в 1920-х годах для Нацистской партии. <…> Виктория Фёдоровна даже продала для этого свои фамильные драгоценности. Деньги нацистам передавались через генерала Василия Викторовича Бискупского. <…>Основным связующим звеном между правительством великого князя, а потом императора Кирилла I и Немецкими национал-социалистами выступал генерал Ва-силий Бискупский, премьер-министр и военный министр России в изгнании». – Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвижение. рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20

2 Седов П. Матильда Кшесинская. АСТ. М.С. 181.

| 3 | //https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_Владимирович //Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Алексан- |

| дрович. М.: Вече, 2008.С. 359. 544 с. (Царский дом) | |

| 4 | Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра. Кто займет вдовствующий |

Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не самозванец! // http://www.monarhist.ru/ mnenie/MnenieVMC.html

134

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Владимировну единственной наследницей Русского Императорского Дома, тем самым ущемив в правах мужскую часть представителей рода Романовых, мотивируя свои действия тем, что их браки являются неравнородными. Но, то, что его брак являлся морганатическим, а дочь рождена от нерав-нородного брака умалчивается, и, более того, многочисленные изданные акты настойчиво заявляют обратное. Но, имеют ли они юридическую силу? Верноподданный Владимиру Кирилловичу еще со времен Великой Отечественной войны иеромонах Никон, впоследствии возведенный в сан ар-хиепископа 1, помог придать под крылом Русской Православной церкви за рубежом официальный, но не юридический статус всем действиям великого князя: «12 августа 1970 года в Сен-Бриаке он лично благословил молодую «великую княжну» Марию Владимировну после приношения Ее Высо-чеством присяги на верность Главе Императорского Дома и законам Российской Империи в год Ее династического совершеннолетия»2.

На информационно-аналитическом портале русских организаций «Русское движение» высказана мысль, что «важнейшим «деянием» Никона, положившим начало мировой аферы Гогенцоллернов, стало заочное отпевание Царя Николая II и Его Августейшей Семьи, совершенное по распоряже-нию Архиерейского Синода РПЦЗ в 8 часов вечера 4-17 июля 1968 года. Богослужение прошло в величественном, первом в мире храме-памятнике Царю Николаю II и Царской Семье в Брюсселе в присутствии Чудотворной Курской иконы «Знамение». <…> На отпевании присутствовали «глава российского императорского дома» Е.И.В. «государь великий князь» Владимир Кириллович, Е.И.В. «государыня великая княгиня» Леонида Георгиевна и Е.И.В. «великая княжна» Мария Владими-ровна. Именно эта «афера» и положила начало дальнейшей афере РПЦЗ с «канонизацией» Царской Семьи, на которую у них не было никаких прав!»3. Здесь и далее будем обращаться к позициям Русского движения и Всероссийского Монархического Центра как исследованным и выверенным. Неудивительно, что исторические факты замалчиваются, подтасовываются, меняя первоначальный смысл в угоду личным амбициям. К сожалению, для лжи истина не обязательна. Но, не занимаясь морализаторством, вернемся к нашим беседам, чтобы истину обнаружить. Стиль разговора сохра-нен без существенных правок, чтобы передать своеобразие русской речи потомков известных ари-стократических фамилий.

Беседа с бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном

Б. Ф.-Ф. Дорогие Никита и Оксана, когда закончу подписывать Вам мою книгу, поговорим о Романовых, потому что меня это страшно волнует. С утра до вечера думаю об этом , почему теперешние русские избрали человека Георгия, который не Романов? Он Гогенцоллерн, его отец Франц-Вильгельм Гогенцоллерн. Каким же образом мальчик называется Георгий Романов? Это невозможно! В газете Le Monde в Париже была опубликована об этом большая статья на четырех страниц, когда отмечали четырехсотлетие дома Романовых. Там все неправильно. Я теперь хочу написать им: «Не хотите ли вы правду писать? Напишите то, что теперь русским необходимо знать! «Его Высочество», «наследник Русского трона» — не есть Георгий Романов»! Мать его — урожденная Романова, но он сам никакой не Романов . Отец его Гогенцоллерн — немец. Мать развелась, но мальчик должен продолжать носить имя отца. Да или нет? Во всем мире так . При разводе жена может взять имя нового супруга, но мальчик-то ни в коем случае не может взять имя матери. Он присвоил имя Романова и, когда приезжает в Россию, его принимают на высоком уровне. Меня это так злит. Я так же злюсь, что в газетах пишут «Его Императорское Величество». На будущей неделе я напишу в LeMonde. Неужели Вы не можете где-нибудь написать правду, что этот Георгий Романов — вовсе не Романов?

1 Архиепископ Никон (Николай Павлович Рклицкий). В 1959 г. был возведён в сан архиепископа – ар-хиепископ Вашингтонский и Флоридский, секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ. С 1964 года был одним из заместителей председателя Архиерейского Синода РПЦЗ.

| 2 | Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвиже- |

| ние.рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

| 3 | Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвиже- |

ние.рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20

135

Берега № 1 (7). 2015

Кн. Л.-Р. Дорогой барон, ситуация, на мой взгляд, очень проста. Это нормальная фальсифика-ция. Мария Владимировна — очень энергичный и пробивной человек. У нее сын, и она хочет его утвердить как наследника. Даже если в России не будет царской власти, то он, будучи теоретиче-ски наследником, воспользуется привилегиями. Он уже состоит в совете директоров в российских компаниях, где водятся деньги. Его уже перестали разоблачать среди самих Романовых. Почему это происходит? Потому что Николай Романович Романов, праправнук Николая I и наш друг хороший, порядочный, умный и цивилизованный человек (умер 15 сентября 2014 г. в Тоскане — О.К.). Но у него две дочери и нет сына. И сколько бы я его не просил что-то сделать, он всегда отказывался, считая, что, выступив раз в печати и изложив эту неправду, он свой долг выполнил.

Б. Ф.-Ф. Почему?

Кн. Л.-Р. Потому что у него нет стимула. Две дочери, конец его линии. А сына немецкого принца Гогенцоллерна мать подает под своим именем. Типичная династическая игра.

Б. Ф.-Ф. В России кто-нибудь знает, что этот мальчик сын Гогенцоллерна?

Кн. Л.-Р. Кто-то знает, но большинство нет. Это не в первый раз и не в последний раз в истории, когда мать старается пробить свое чадо.

Б. Ф.-Ф. Он имеет российский паспорт и там написано, что он Романов, или как? Кн. Л.-Р. Да, это так. Он прописан как Романов.

Б. Ф.-Ф. Георгий же немец по отцу, а не русский! Если папа немец, значит, и сын немец. Или теперь в России национальность передается не по отцу, а по матери? Да или нет? Неужели никто в России не может, в конце концов, где-нибудь написать правду, что Георгий не Романов. Как же так?

Кн. Л.-Р. Можно опубликовать статью в газете, но ее на завтра уже забудут, потому что за мате-рью стоят деньги, ее поддерживают, пробивают, и сама она очень деятельная. Вот когда к Вам при-дут с российского телевидения, просто выскажите это.

Б. Ф.-Ф. Я уже говорил.

Кн. Л.-Р. Они вырезали эту тему на телевидении?

Б. Ф.-Ф. Они не хотят об этом вещать. Я думаю, что это мать этого Георгия заплатила где-то, чтобы не разоблачали.

Кн. Л.-Р. Конечно.

Б. Ф.-Ф. Если Ельцин дал этому мальчику русский паспорт, и в нем написано -Романов, то мно-гие верят этому. Я так думаю.

Кн. Л.-Р. Ельцин ничего не понимал. Патриарх Алексей поддержал все это, будучи неосведом-ленным. Большинству в России все это просто безразлично.

Б. Ф.-Ф. А Вы, когда ездите в Петербург или в Москву, встречаете кого-нибудь, кто разбирается в этом? Когда в газетах пишут: «Его императорское Высочество Георгий Романов», Вы же должны все-таки возмущаться, как же так! Вы не берете телефоны, чтобы кому-то позвонить?

Кн. Л.-Р. Старался. Я ездил в Ружмон (в Швейцарии), долго разговаривал с князем Император-ской Крови Николаем Романовичем Романовым, умолял его взять инициативу о разоблачении, но он отказался. Его брат Дмитрий не единожды заявлял, что Мария Владимировна не может называться ни «великой» княгиней, ни Главой Императорского Дома.

Б. Ф.-Ф. И так будет продолжаться?

Кн. Л.-Р. Еще хуже будет, когда Николай, глава семьи, уйдет. Труднее будет бороться. (Беседа с бароном состоялась 7 февраля 2014 года, Николай Романович Романов скончался 15 сентября 2014

г. — О.К.)

Б. Ф.-Ф. Здесь вышла статья после того, как я вмешался. Она вышла в Париже. Я устроил эту статью. Вы же по-французски читаете?

Кн. Л.-Р. Да, читаю.

Б. Ф.-Ф. Значит, я статью устроил. Приехал какой-то французский репортер из швейцарской га-зеты, и поместили наше интервью. Я был так рад, что теперь эту статью перепечатают в России. Но ничего подобного. Месяц тому назад Георгий, в качестве претендента, поехал, то ли в Петербург, то ли в Москву (я забыл куда, на празднование юбилея Романовых), но в России так и не знают, что он Гогенцоллерн!

Кн. Л.-Р. Я умолял Николая Романова поехать на юбилей. Был создан фонд в России, который устроил бы самолет для него из Гштаада, на котором он мог бы прилететь в Санкт-Петербург. Раз-

136

Русский мир без границ. Оксана Карнович

говор происходил за обедом с его супругой Свевой (итальянская графиня Свеваделла Герардеска — О.К.) в яхт-клубе Гштаада. Они согласились, а спустя неделю он отказался. Полагаю, он не захотел с ними встречаться.

Б. Ф.-Ф. Заболел или…?

Кн. Л.-Р. Он сказал, что ему слишком тяжело и слишком трудно передвигаться. Я ему ответил, что в этом случае noblesse oblige (положение обязывает). Меня это больше всего удручает, потому что я хорошо знаю Николая Романова.

Б. Ф.-Ф. Так что, Никита, ты сделал все, что мог… Беспокоюсь, что я не вижу, кто бы меня под-держал. По-моему, мать Мария Владимировна выхлопотала русский паспорт для сына…

Кн. Л.-Р. Ельцин обещал русский паспорт всем российским аристократам, когда пришел к вла-сти. Объявление было сделано в мэрии в Париже. Очень мало людей приняли это предложение. А потом, лет восемь тому назад, Владимир Путин повторил это предложение на приёме у Жака Шира-ка, и 200 человек в Париже получили льготные визы, а иные даже паспорта.

Б. Ф.-Ф. Мне интересно, что написано в немецком паспорте этого Георгия! Вот, что я хотел бы узнать. Но не знаю, у кого спросить. С каким паспортом он разъезжает?

Кн. Л.-Р. Спросите у Вашего знакомого молодого князя Г.А. Юрьевского, который с ним дру-жит.

Б. Ф.-Ф. Он завтра придет! Но, он его не знает и знать не хочет. Когда я познакомился с Юрьев-ским в Петербурге, он представил мне свою невесту. Это была его первая жена. А недавно он был у меня со второй супругой Сильвией Трамп, американкой.

Кн. Л.-Р. Очень милый парень. Но, по-русски не говорит, и мне страшно обидно за это.

Б. Ф.-Ф. Не говорит. Ни слова. И теперь у меня есть вопрос к умному человеку как Никита. Когда Александр II взял себе подружку, несмотря на то, что он еще был женат на Марии Гессенской, взял ее и жил с ней в доме, где еще жила императрица. Александр II жил внизу, а жена — на втором эта-же. И в то время, когда император был женат, супруга лежала наверху, больная, а подружка Долгору-кова родила ему четырех незаконных детей. Это же стыд и срам. Как же так, это позволили в России, что государева жена жила в том же самом доме, где и подружка? Как?

Кн. Л.-Р. Ответ: император был самодержцем с неограниченными правами. Как генеральный секретарь Компартии Советского Союза, товарищ Сталин. Он мог бы указать пальцем на любого человека, чтобы его убрали. Не было никакого ограничения власти у императора. Он был наместни-ком Бога, мог делать, что хотел.

Б. Ф.-Ф. Второй вопрос. Почему Александр II после того, как он жил столько лет со своей под-ружкой и имел четверых детей, дал ей имя Юрьевская, тогда как она урожденная Долгорукова?

Кн. Л.-Р. Потому что дети Екатерины Михайловны Долгорукой не могли называться по девичьей фамилией матери. Поэтому ей был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, подчеркиваю-щий этой импровизированной фамилией древность и знатность ее рода, который ведет начало от Юрия Долгорукого, т.е. Юрьевский род.

О.К. В день бракосочетания Александр II подписал тайный указ о присвоении Екатерине Михай-ловне имени «княгиня Юрьевская» с титулом «светлейшая».

6 июля 1880 года, через 40 дней после смерти императрицы Марии Александровны, не дожида-ясь конца официального траура, 62-летний император тайно обвенчался с Долгоруковой, которая получила титул светлейшей княгини Юрьевской.

Б. Ф.-Ф. Почему Вы не были на приеме в посольстве в Париже? Ждали Вас. Был Владимирский праздник.

Кн. Л.-Р. Были, наверное, какие-то другие дела. Жаль, потому что я получил приглашение.

Б. Ф.-Ф. Жалко. Они ждали Вас. У меня был Юрьевский и рассказывал, что там был замеча-тельный прием и так далее. Так что я здесь лежу в постели и занимаюсь этими вещами. Это меня волнует. И теперь в этой газете они показывают родословную Романовых очень открыто. С одной стороны, они включили в неё нашего Юрьевского и правильно написали, что он, праправнук Алек-сандра II, незаконный Романов. А с другой стороны, они пишут, что Николай Романов — глава дома Романовых (не пишут, что он наследник и правильно). Это большая разница. Глава и наследник. Наследника Романова нет!!!

Кн. Л.-Р. Я Вам объясню, почему он глава. Потому что в 1979 году члены семьи Романовых со-

137

Берега № 1 (7). 2015

Барон Эдуард А.Фальц-Фейн, Оксана А. Карнович, Вадуц, Лихтейнштейн, февраль, 2014. На кровати барона помимо газеты Le Monde лежат другие материалы, связанные с вопросом престолонаследия.

брались в Париже, чтобы решить, кто из них будет представлять в Ассоциации рода Романовых. У меня есть вырезка 1989 года из New York Times, где описано, что они проголосовали за то, что он, Николай, будет Главой, но не претендентом на престол.

Б. Ф.-Ф. Чтоб вы знали: претендента на престол России нет! Есть глава дома Романовых! Раз уж ты, Никита, здесь, и мы говорим об этом, то советую тебе использовать шанс — обсудить в России эту важную тему. Никто меня не понимает. Мне в посольстве говорят: оставьте это в покое; это было давно, и забудем об этом. А ведь это я представил Николая Романова в советском посольстве. С тех пор они имеют связи и приглашают его на праздник России раз в год. Последние два года он не приезжал; говорит, болен. Да и я больше никуда не езжу… Но я не закончил мой разговор. Так что продолжу … Значит, я страшно обрадовался, когда увидал, что наш друг Юрьевский упомянут в родословной в первый раз и что ветвь идет от Александра II, но тут же был шокирован, когда на другой странице увидел интервью с «наследником», «Великим князем»! Вот тебе и на! Его показали на фотографии с матерью.

Кн. Л.-Р. Он не может быть «великим» князем. Меня тошнит от этой постоянной фальсификации. Б. Ф.-Ф. Никита, когда ты последний раз был у меня?

Кн. Л.-Р. Полтора года назад, на чествовании Вашего столетия. Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II стоял около Вас, поздравлял, речи говорил, оркестр играл!

Б. Ф.-Ф. Значит, ты не видал меня полтора года! Какая разница сейчас? Лицо изменилось?

Кн. Л.-Р. Лицо молодеет! Я думаю, именно, из-за того, что Вы нам объяснили. Вы не теряли жизненную свою жидкость.

Б. Ф.-Ф. Так что, ничего я себе еще? Если Никита так говорит — он мой друг, он не будет мне врать. Значит, я ничего себе? Мало изменился?

Кн. Л.-Р. Я искренне Вам завидую!

138

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Беседа с графом Петром Петровичем Шереметевым

О.К. Петр Петрович, Вы являетесь представителем древнейшего, именитого рода. Что Вы може-те сказать по этому поводу?

Граф П. Ш. Во-первых, хочу сказать следующее: я имею право говорить и защищать то, к чему имею отношение, потому что, хотя я Шереметев, мой род — один из самых близких к роду Романо-вых. Это очень важно знать, потому что я не посторонний человек. Я тот, который может фактами объяснить, что на сегодняшний день Романовых, настоящих Романовых осталось очень мало. Мой троюродный брат Николай Романович Романов1 справедливо считался главой романовской семьи, а теперь его брат Дмитрий Романович, но не Владимир Кириллович и его потомки, которые четыре поколения были не династами. И я Вам объясню, почему. Все законы романовской семьи, уста-новленные самими Романовыми, были прописаны очень четко. В законе о престолонаследии 1797 года, утвержденном императором Павлом I, говорится о браках только с членами других монарших фамилий. Кроме того, чтобы оставаться великим князем и потомком, который может претендовать на престол, нужно соблюдать несколько правил, основанных на простой этике, из которых можно выделить два: во-первых, не жениться на разведенной даме, даже будь она принцесса; во-вторых, не позволять, чтобы твои дети были неправославными. Если эти правила не соблюдены, все права на престол отпадают — потомство становится вне линии. Необходимо напомнить, что царствующее лицо принято считать помазанником Бога. Вот почему Российский монарх и супруга должны быть православными.

Прежде всего, следует отметить, что российское законодательство об императорской фамилии в целом, и о престолонаследии в частности, было одним из самых строгих в мире, так как совершенно однозначно определяло вопрос о браках членов Императорского дома, если они хотели, чтобы они сами и их потомки могли иметь право на наследование престола.<…>Это правило заключалось в том, что брак такого лица мог быть заключен только с представителем царствующего (правящего) или владетельного дома, т.е. дома, который не находился у власти, но сохранял определенные атри-буты былой «суверенности».<…>При этом владетельный статус того или иного рода всегда обяза-тельно оформлялся юридически, т.е. в законодательстве страны, в состав которой входило некогда независимое государство, четко оговаривалось, сколько и каких «владетельных прав» оставалось за его бывшим «сувереном»2.

Кирилл Владимирович, хоть и был великим князем, но потерял право на престол, как и другие ве-ликие князья, потому что их потомки были женаты либо на разведенных дамах, либо одна из жен не соглашалась крестить своих детей в православии. У них у всех отпали все права на династическую преемственность, так как у них были морганатические браки. Начиная с Кирилла Владимировича до пятого колена, эта ветвь нарушила правила семьи. Николай II потребовал отречения Кирилла от прав, и тот подписал заявление, что отказывается от престола для себя и своего потомства, так как он нарушил закон престолонаследия.

8 октября 1905 года, Великий Князь Кирилл Владимирович вступил в брак со своей двоюрод-ной сестрой — Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, разведённой супругой герцога Эрнста Гессена-Дармштадтского, отказавшейся принять при заключении брака православие (ст. 185), брак не был разрешен Императором (ст. 183). Николай II лишил Кирилла всех прав члена Им-ператорской Фамилии, включая права на наследование Престола. В ГАРФе хранятся архивные до-кументы двух секретных совещаний 1906–1907гг. (ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 2141, лл. 8–15 об.; д. 2139, лл. 119–127 об.), на основании которых Николаем II был поставлен вопрос о лишении прав престо-лонаследия всего потомства Великого князя Кирилла Владимировича «из-за недопустимого брака, нарушившего фамильные, церковные и гражданские законы Империи. Архивные материалы обсуж-дения данного вопроса в Государственном совете указывают на то, что Николай решительно на-

| 1 | Николай Романович Романов (26 сентября1922, Антиб – 15 сентября2014, Тоскана) – праправнук по |

| мужской линии российского императора Николая I (ветвь «Николаевичей» рода Романовых). | |

| 2 | Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра.Кто займет вдовствую- |

щий Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не самозванец! // http://www.monarhist.ru/ mnenie/MnenieVMC.html

139

Берега № 1 (7). 2015

стоял на лишении кузена прав престолонаследия, однако члены Госсовета предлагали не объявлять этого решения публично, ибо очередь на престол, «по всему человеческому рассуждению, никогда до него не дойдёт»1. Однако, после принятия православия в 1907 году Виктории Мелите был дарован титул Великой Княгини Виктории Федоровны, а Кирилл Владимирович был восстановлен в правах члена Императорского дома.

Но для меня самое страшное, это то, что Кирилл, отец Владимира, пришел в Думу с красным революционным бантом. Присягая Временному правительству, он предал свою страну и своего им-ператора, тем более родственника.

Французский посол Морис Палеолог записал в дневнике: «Великий князь объявил себя за Думу. Он сделал больше. Забыв присягу верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от импе-ратора, он пошел сегодня (14 марта) в четыре часа преклониться перед властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1-го ранга отвел в Таврический дворец флотские гвардейские экипа-жи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжении мятежной власти»2.

Как только Николай II был расстрелян, а Кирилл, который давным-давно был в Европе, отрек-ся от своего обещания и объявил себя в 1922 году блюстителем Русского престола. Не считаясь с мнением других великих князей и императрицы Марии Федоровны, он тут же отрекся от подпи-санного отречения. Он продал своего государя с этим красным бантом, опозорив имя Романовых. Сын великого князя Кирилла, Владимир Кириллович , тоже сыграл позорную роль, призывая рус-ских бороться на стороне Германии против России в 1941 году. Его брак тоже является моргана-тическим. Он почему-то тайно женился в Лозанне накануне Успенского поста на княгине Леониде Багратион-Мухранской, разведенной после брака с евреем в Америке, и почему-то в греческой православной церкви, хотя в соседнем городе Веве есть русская православная церковь. Вероятно, по этой причине РПЦЗ справедливо отказала их венчать.

В 1934 г., в Ницце, Леонида вступила в первый брак с американским евреем Самнером Муром Керби.<…>Первым браком Кирби был женат на племяннице банкира Якова Шиффа, директора банка «Кун, Лейб и Ко.», отпустившего деньги на революции 1905–1917 гг. в России.<…>В 1937 г. брак Леониды с Кирби распался, но от него осталась дочь Хелена, живущая в США. Кирби, на-ходившийся в Германии, был арестован немцами и посажен в лагерь, как еврей, благодаря доносу, сделанному Ираклием, братом Леониды3.

Ираклий Багратион-Мухранский, брат Леониды, в 1942 году приехал в Германию при Альфреде Розенберге, который руководил Высшим органом управления захваченными территориями СССР с 17.07.1941 г. <…> Ираклий занимал пост «советника по грузинским делам» и сформировал «грузин-скую бригаду».<…>В 1943 г. грузинские самостийники, поверив обещаниям Гитлера создать само-стоятельную Грузию под гестаповским покровительством, выбрали Ираклия «царем» Грузии4.

В 1946 г. инфант Фердинанд Принц Баварский, член Испанского Королевского Дома обратился с просьбой к Владимиру Кирилловичу сообщить, являются ли «Багратионы-Мухранские» владетель-ным домом, в связи с женитьбой Ираклия Мухранского на его дочери, испанской инфанте доньи Марии де лас Мерседес де Бавария де Бурбон, племянницы короля Альфонса XIII, одной из самых богатых невест Испании.

«Владимир Кириллович издал очень странный — для документов подобного рода — манифест, который положил начало многочисленным нарушениям Российских законов о престолонаследии, допущенным им и его “преемниками” в дальнейшем. В манифесте говорилось, что он “считает по-лезным и справедливым (обращаем внимание — не законным, а полезным и справедливым) признать

| 1 | Жиленков С.И. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн // http://русскоедвижение.рф/index. |

| php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

2 Седов П. Матильда Кшесинская. АСТ. М.С. 180.

| 3 | Жиленков С.И. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн // http://русскоедвижение.рф/index. |

| php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

4 Там же.

140

Русский мир без границ. Оксана Карнович