История рода Фон Мекк

Новый проект ЦМЖТ "Семейное достояние. Гордость России."

Открывается проект выставкой из частной коллекции Д.А. фон Мекка

Здравствуйте! Спасибо Вам за интерес к истории России!

Большинство музыковедов мира утверждают, что тот объем гениального наследия Чайковского,

который занимает столь важное место в мировой культуре, не был бы столь масштабным, если

бы не всесторонняя поддержка Петра Ильича Надеждой Филаретовной фон Мекк.

А почему мы заговорили об этом в железнодорожном музее?

Потому, что ее муж - Карл Федорович фон Мекк был первопроходцем строительства железных дорог,

построившим несколько частных дорог и заработавший своим рачительным и профессиональным

отношением к работе очень серьезный капитал. Вся семья фон Мекков тратила значительную часть

доходов на благотворительность и меценатство.

Многие близкие к истории музыки прекрасно знают, что Надежда Филаретовна в течение 14 лет состояла

в очень глубокой, доверительной переписке с Петром Ильичом. Эта переписка — более 1200 писем —

самое крупное эпистолярное наследие в истории России. Именно она нашла тот редкий душевный «ключик»

к тонкой душе Гения и благодаря ей он мог творить, не отвлекаясь на быт, работу, хлопоты.

Кроме того Надеждой Филаретовной был назначен Петру Ильичу ежегодный пансион в 6.000 рублей,

что в те годы было в два раза больше годового денежного довольствия военного министра Империи.

В дополнение, ею спонсировались все заграничные поездки, в которых по приезду Петр Ильич находил

приготовленное комфортное жилье, соответствующие его таланту марки фортепьяно, большие нотные

библиотеки и даже нотную бумагу и перья. Оказывалась помощь во включении его произведений

в концертные программы Европы. Тем кто знаком с этой интереснейшей перепиской, а заодно и летописью

жизни нашей страны за несколько лет, известно, что переписка прекратилась за два года до их смерти.

А ушли из жизни они с разницей в 2 месяца.

Однако мало кому известны два факта:

а) они породнились — сын Надежды Филаретовны Николай Карлович

познакомился в Каменке (да-да, той самой — декабристы, Пушкин…) с

племянницей Петра Ильича Анной Львовной (дочерью сестры

композитора Александры Ильиничны) и возникла счастливая,

многодетная, любящая семья, Петра Ильич очень дружил с ними, бывал

в гостях в их имении Копылово.

б) за 2-3 месяца до смерти Петр Ильич попросил свою племянницу Анну

Львовну фон Мекк передать слова сожаления об обрыве отношений

Надежде Филаретовне и в ответ получил ее слова, что она тоже очень

страдает эти годы, но относится к нему все также с любовью. Услышав

это Петр Ильич прибежал к близкому другу Кашкину и сказал: «Я так

рад, я помирился с мадам фон Мекк!»

Денис фон Мекк - потомок родов фон Мекк и Чайковских, чьи

прародители отмечены в пункте а) изучает семейную историю, работает

в архивах, музеях, читает лекции, ведет сайт www.von-meck.info , снимает

фильмы и издает книги, а также коллекционирует многое, относящееся к

семейной истории.

Учредил международный благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны

Приходите с 9 по 20 апреля в Цетральный Музей железнодорохного транспорта

Санкт Петербург, ул. Садовая, дом 50 (метро Спасская)

фото ниже с прошлогодней выставки в доме-музее П.И. Чайковского в Клину

柴可夫斯基和梅克夫人的关系

在柴可夫斯基短暂悲怆而又华丽的一生中,尤其实在柴可夫斯基最后的13年里,

柴可夫斯基和梅克夫人柏拉图式的爱情长跑在世界音乐史上的美好爱情故事一直被人们流传下来。

即使梅克夫人不是伟大的音乐家,但是她对柴可夫斯基后期的创作,无论从精神上还是在情谊上都有着很大的影响。

柴可夫斯基雕像

梅克夫人是一位富人的遗孀,她继承了富商的遗产,生活富足殷实,她很喜欢音乐,当她听到柴可夫斯基的音乐,

让她寂寞不安的生活找到了精神寄托,他也被柴可夫斯基吸引,对柴可夫斯基的音乐才华开始迷恋。

那个时候柴可夫斯基正陷入窘困的生活状态,甚至都难以维持生活。梅克夫人开始资助柴可夫斯基,

开始跟柴可夫斯基书信往来。

随后两个人开始频繁的进行书信交往,也进行着思想的交流和精神的碰撞。但是柴可夫斯基和梅克夫人从来没有见过一面。

因为柴可夫斯基相信他们的交往是崇高而神圣的,而这种感情一旦被社会现实掺杂进来就是肮脏的。

柴可夫斯基充实了梅克夫人的灵魂,梅克夫人也走进了柴可夫斯基的精神世界,同时为他提供了生活保障,

让这位伟大的音乐家可以充分发挥自己的才华。

柴可夫斯基和梅克夫人柏拉图式的爱情是高尚的,梅克夫人在柴可夫斯基精神和生活都处在极度困难的时候,

她给他提供了一个庇护所,而在梅克夫人寂寞无奈的时候,柴可夫斯基的音乐给她精神世界带来了巨大的满足感,

两个人的爱情长跑是不容一丝玷污的。

http://www.lishiquwen.com/news/116712.html

旷世绝恋

19世纪70年代末期,柴可夫斯基在老师鲁宾斯坦的介绍下认识了俄国铁路大企业家梅克的遗孀梅克夫人。因为欣赏柴可夫斯基的音乐才华,梅克夫人开始与他通信,并按期给他生活费用,彼此交往长达13年。柴可夫斯基曾在信中对她说道:我笔尖下的每一个音符,全都是呈献给你的。我对工作的热爱得以再次苏醒,完全是你的功劳。 如果命运之神不把你派到我这里来,我会变成什么样子呢?想到这一点,我不禁不寒而栗。一切都是你所赐:生命、追求自由的机会(那至今犹未实现的雄心)以及那连做梦都没有碰到过的、接踵而至的好运道。

梅克夫人曾委托柴可夫斯基作曲,在他经济困难时,还给予特别的酬劳。柴可夫斯基为感激她,写了一首第四交响曲,这部作品后来在他和娜德朱塔的信件中,昵称为我们两人的交响曲。

梅克夫人成就了柴可夫斯基不朽的作品,这样说并不只是因为她慷慨地给予作曲家十余年如一日的经济资助,更难能可贵的是她对音乐家作品的理解和带给音乐家的心灵慰藉。没有她,就没有热情的《第四交响曲》和悲怆的《第六交响曲》,是她让柴可夫斯基走出了贫困和失落的黑暗阴影,是她唤醒了柴可夫斯基创作的灵感和激情。

后来,梅克夫人对音乐家的资助因家族出现金融危机遭到子女们强烈反对而中止。柴可夫斯基虽然很快熬过了经济上的难关,但因失去梅克夫人的音讯而造成的精神上的创伤却一直都没有愈合。在成功结束美国的巡回演出返回俄罗斯之后不久,柴可夫斯基就病故了,而染上忧郁症的梅克夫人则在精神病院里孤独地度过了自己的晚年。

http://www.lishiquwen.com/news/122941.html

柴可夫斯基和梅克夫人的爱情

和世上所有精神爱情一样,柴可夫斯基与梅克夫人也源于不小心的邂逅。在1876年底的一天,莫斯科音乐学院院长,钢琴家尼古拉·鲁宾斯坦在梅克夫人的客厅里弹奏了柴科夫斯基的《暴风雨》。梅克夫人听了之后非常激动,心灵受到了极大震撼。就这样,音乐使梅克夫人与柴可夫斯基宿命般地相识,他们之间便搭起了沟通的桥梁。仁慈美丽,聪慧绝顶一位富商的遗孀梅克夫人以她的冰雪聪明和女性的善解人意很快贏得了柴可夫斯基完全的信任。她提出请柴可夫斯基为她作曲,每月支取一笔可观的稿费;这样既解决了柴的生活压力,又不伤害其自尊心---唯一的条件是永不见面。自此,他们的通信,犹如不灭的火焰,燃烧在莫斯科漫长的冬夜,以不懈的执着,期待着春天的来临。

可以说,柴可夫斯基与梅克夫人之间的爱情,是世上演绎柏拉图精神之爱的绝版经典。他们长达13年的结识,以及频繁的信件交往中,并没有寻求谋面的机会,虽然很多时候,他们近在咫尺。他们在圣彼得堡住的地方仅仅相隔一片草地。他们可以互相听到歌声、琴声,真切感受到对方的存在;每天,当柴可夫斯基去镇上寄信时,都要从梅克夫人居住的地主经过,有时甚至还能够清晰地听见她那迷人的欢声笑语。然而,音乐家始终没有踏入恋人的房舍一步,让自己走到她的身边。

但是,从另外方面看,即使他们纯洁脱俗的爱,延续了十三年之久,但最终还是绕不过世俗世界的风雨摧残。

柴可夫斯基告诉他的兄弟,他正在创作一支新的交响曲,他的第六交响曲。这将是一首葬礼挽歌,一首为失去的友谊谱写的告别曲。它的旋律之美常使他热泪盈眶。“我相信这是我迄今为止最好的作品,反正,我知道,它是最诚挚的。”他必须给它一个特殊的标题——能表达内心……表达他所忍受的无法忍受的痛苦的标题。《悲剧交响曲》?《泪之交响曲》?不,太平凡了。最后,对他十分了解的兄弟莫迪亚,建议用《悲怆》这个名字。

Тайный визит Петра Чайковского

к Людвигу II Баварскому

…Все четыре дня в резиденции Людвига II в Нойшванштайне Чайковский настолько взволнован, что не может сомкнуть глаз. По его словам, он будто на небесах. Образ Людвига не выходит у него из головы ни на минуту.

Кто этот баварский король? Уж не Христос ли, царь царей, небесный помазанник? Никого духовней, мирней, мудрей, прекрасней, добрей, милосердней он не видел и никогда не увидит! Высочайший аристократ, король Баварский предлагает ему нежную и горячую дружбу на века и готов едва ли не умереть за своего нового друга…

Четыре дня перешли в вечность, промелькнули как четыре минуты.

Спустя 10 лет после той встречи Людвиг погибнет в том самом замке Нойшванштайн, одном из самых таинственных мест на земле (как полагают, вход в святой Грааль). Чайковский будет сетовать, что предсказал его кончину в ‘Лебедином озере’: принц Зигфрид (помазанник, образ Людвига) уходит на дно баварского Святоозера в борьбе с черным двойником…

*

Впервые они встретились в королевской ложе байройтовского театра во время представления вагнеровского ‘Кольца нибелунгов’. В одном из антрактов Чайковский был представлен королю Баварии как корреспондент российской газеты и выдающийся композитор, ‘по направлению чем-то близкий Вагнеру’, как шепнули Людвигу.

Баварский король великолепно разбирался в музыке и был наслышан о Чайковском. Первая их беседа была краткой. Взглянув на Чайковского своим полным небесной любви взглядом, Людвиг спросил его:

– Что вы думаете о ‘Кольце нибелунгов’ Вагнера?

Чайковский ответил:

– Ваше величество, о такой величайшей драме можно сказать лучше.

Ответ русского композитора поразил Людвига, лично заинтересованного в том, чтобы преподнесенные им сюжеты из Святого Грааля нашли адекватное музыкальное выражение. Быстрый на решения, горячий сердцем Людвиг приглашает Чайковского сразу же после окончания вагнеровской премьеры в свою резиденцию.

Окружающие потрясены. Известно, Людвиг избегал встреч даже с высокопоставленными и царскими особами, а тут пригласил в свой замок какого-то корреспондента русской газеты. Опять сплетни, подозрения…

Уже первая их беседа обнаружила редкую общность взглядов.

– Мировым процессом движет, – утверждает Людвиг своему новому другу, – высшая любовь. Увы, человечество ее не знает. Но долг царей и правителей преподнести ее людям, чтобы она стала достоянием народов всей земли. Проявить небесную любовь миннэ на земле далеко не просто – для многих она послужит искушением. Большинство должны быть посвящены в ее таинственный культ и принять обет девства, научиться любить чисто, служить бескорыстно…

Чайковский буквально изнутри себя самого – не слушает – внемлет словам Людвига. Плачет прямо во время беседы. Вот тот друг, которого он искал всю жизнь! Кто бы мог подумать, что таким другом окажется баварский король, а местом их встречи – королевская резиденция в самом прекрасном замке на земле?

Нойшванштайн, Новый лебединый замок был построен по проекту Людвига по образу другого замка – Хохеншвангау, воздвигнутого в XII веке рыцарем Швангау, одним из любимых персонажей баварского помазанника. Позднее в этом замке-крепости укрывали катарских аристократов и тамплиеров высоких посвящений.

За эти четыре дня Чайковский точно обрел самого себя:

‘Я воистину оказался на небесах и не верю своим глазам. Всю жизнь стремился к братству и вот обрел настоящего брата! Сколько братьев в этой великолепной рыцарской обители! Какой чистоты и высоких благородных порывов полны эти баварские аристократы!

И впрямь, лучшие люди со всего мира приезжают к Людвигу. Король же настолько прост, что находится в духовном послушании у каждого из них: перенимает лучшие черты, тем самым постоянно обогащает свою внутреннюю сокровищницу’, – думает Чайковский в ночные часы отдыха после встреч с баварским королем.

Известно, Петр Ильич всегда стремился к братству. Вскоре после окончания университета он пишет на слова оды ‘К радости’ Шиллера кантату, посвященную всеобщему братству как всемирному и личному идеалу… И вот – кто бы мог подумать! – в далекой Баварии Чайковский обретает горячего верного друга на всю жизнь, на века. Им оказывается баварский король, самый прекрасный, мудрый и посвященный из всех августейших особ мира.

*

Сюжет ‘Лебединого озера’ увлек Чайковского в первый же день пребывания в Нойшванштайне. Прогуливаясь по замку, Чайковский услышал на озере… музыку святого Грааля.

Сам замок покрыт величайшей из тайн. Выйти на лебединое озеро просто так невозможно, должно сподобиться посвящения и получить предварительные инструкции.

Вид на озеро из окон замка потряс Чайковского: оно живое! Озеро точно дышит, над ним поднимаются какие-то странные парыo, и будто живые существа копошатся в нем. Плавающие лебеди – словно принявшие образ белых птиц рыцари… Позднее Чайковский признает: большинство граалевых сюжетов Вагнера (Лоэнгрин, Парсифаль, Тангейзер) напрямую навеяны композитору беседами с Людвигом II.

Людвиг буквально грезит ладьей, влекомой белым лебедем по Рейну. Святой Грааль для Людвига – олицетворение братства, свободы, равенства, чистоты, благородства, вечной жизни, доброты и всего лучшего, что только может проявиться на земле и в природе человеческой.

‘Король должен заботиться не только об экономической составляющей, но и о духовной стороне своих верноподданных, – говорит Людвиг в беседах с Чайковским. – Потому я решил преподнести людям самый прекрасный идеал, совершенное царство святого Грааля. Посмотрите на этот замок, – показывает Людвиг на Нойшванштайн, – этот замок вечен, он списан из царствия. Знаете ли вы о том, что такой же оригинальный Нойшванштайн покоится на дне лебединого озера?’

Чайковский просит разрешения сыграть новому другу. Он садится за рояль и наигрывает несколько тем. Людвиг в неописуемом восторге. Сравнивая Вагнера с Чайковским, король приходит к выводу: да, Вагнер гениален по-своему, его таинственная магическая сила чем-то действительно сродни рыцарским архетипам… Но Чайковский знает то, чего не знает Вагнер – миннэ. Когда Людвиг слышит тему из ‘Ромео и Джульетты’, позднее оформившуюся в побочную партию знаменитой увертюры-фантазии, он буквально сражен. ‘Вы были правы, – говорит он Чайковскому. – О ‘Кольце нибелунгов’ можно сказать лучше’.

Судьбы Чайковского и Людвига II исключительно схожи: обоих убивают римские агенты. Черный двойник, словно колдун из ‘Лебединого озера’, душит Людвига на озере рядом с замком, а Чайковскому подсыпают мышьяк. Везде та же самая рука римо-византийских спецслужб. Не промелькнул ли в сознании Чайковского в последние мучительные часы перехода в вечность образ Людвига II? Не услышал ли он слова: ‘Мой дорогой друг, смерти нет. Смерть только одно из высочайших посвящений для нас, помазанных в высокие тайны бытия’.

*

Вернемся к дням пребывания Чайковского в Нойшванштайне. Этот факт нигде не отражен, ведь к тому времени Людвиг уже был гоним и предпочитал не афишировать свои встречи с русским композитором. К тому же Чайковский был посвящен в высокие тайны, что удваивало необходимость конспирации.

Петр Ильич часами любуется замком. Иногда ему кажется, что это белый корабль, который вот-вот сдвинется с места и поплывет в направлении царства света… Чайковский замечает и нечто более странное: Людвиг ходит по лебединому озеру как по земле, в окружении белых лебедей. Белая лебедь – птица Белбога и БелБеры, пресвятой девы Богородицы. ‘Людвиг – баварский христос, а лебеди его белые невестушки’, – думает про своего нового друга Чайковский.

Людвиг обожает поэзию и сходу предлагает Чайковскому несколько потрясающих исторических сюжетов для будущих опер или балетов. В частных беседах он делится своим желанием реформировать Баварию по типу утонченного царства Святого Грааля. Король должен исполнить свое наивысшее назначение.

‘Экономических и даже культурных реформ мало. Я хочу преобразить страну, сделать ее самым счастливым царством всех времен. Святой Грааль это еще и царство небесное, на земле устроенное, о котором мечтал Христос. Оно существует не в сказках где-то, а рядом с нами. Вход в него лежит через лебединое озеро Нойшванштайн…’

Дивной красоты глаза Людвига горят небесным огнем… Чайковский потрясен. Людвиг II – живой христос! В нем ничего постыдного, низкого, человеческого, никаких страстей, магнитов и темных пристрастий. От его лика невозможно отвести глаз, на нем сияет неземная божественная красота, как если бы высочайшее из божеств сошло в мир и пребывало среди людей.

Их беседы изумительно трогательны. ‘Я ждал вас не одно десятилетие, – говорит Людвиг Чайковскому. – Вагнерский Байройт отныне ваш, оставайтесь здесь и творите во славу нашего Всевышнего’.

В своих беседах друзья затрагивают духовные темы о гиперборейских посвящениях, об архетипах… Оба полюбили друг друга бесконечно. Они не сказали друг другу ни одного ‘нет’, но только ‘да’ и обещали часто переписываться друг с другом, находясь по сути в неразлучном общении. Переписка, разумеется, тайная.

*

Чайковский сподобился высочайших посвящений. Его посвящение в баварское братство Хохеншвангау было почти мгновенным, подобно посвящению Моцарта в благородное братство Всемирного Доброжелательства Игнаца фон Борна.

Мало кто из гостей баварского короля в течение нескольких дней мог пройти столько высоких посвящений. Уже на второй день Чайковский был посвящен в рыцарство короля Артура. Людвиг собирает 40 рыцарей-девственников на братской трапезе в честь его нового друга в Белой зале, находящейся в подземном этаже, сокрытом от непосвященных. И совершается чудо…

Чайковский не верит своим глазам – не иллюзия ли это? Над озером появляется белая чаша, несомая великой богиней в окружении двенадцати рыцарей. Святой Грааль! – догадывается Петр Ильич. Святой Грааль, о котором столько говорил дорогой августейший друг! Богиня уходит и препоручает чашу своим двенадцати пажам, и те дают вкусить сладчайший напиток серафитов участникам трапезы…

После трапезы Святой Чаши водворялась атмосфера прекраснобытия. Рыцари оказывались точно в ином измерении. Расступалось пространство, и они уходили в озеро. Их забирали в царство Грааля, где они предавались дивным встречам и беседам с высочайшими из посвященных. Чайковский снова потрясен…

На второй день пребывания в замке Людвиг вводит Чайковского в свои сокровенные покои и показывает ему двенадцать богато инкрустированных жезлов Грааля – символ духовной власти посвященных в святую Чашу.

Третий день – посвящение в Святой Грааль как будущее человечества.

Четвертый день Людвиг оставляет для сокровенных бесед. Чайковский – один из самых дорогих его друзей, ему он может доверить то, что не может доверить другим.

Чайковский подробно расспрашивает Людвига: что подразумевает баварский король под Граалем? Существуют тысячи толкований, и Чайковский об этом прекрасно осведомлен.

Людвиг так отвечает своему русскому другу-композитору: ‘Святой Грааль – таинственная чаша всех времен и цивилизаций. Она несет в себе кровь помазанников несчетного множества светлых миров, существующих одновременно с нашим. Помазанник, зачастую сподобляясь мученического венца, оставляет свою последнюю каплю в Чаше, куда стекает все самое драгоценное и лучшее, что было в роде человеческом. Чаша бессмертна, и тот кто вкушает из нее, становится царского рода деспозинов’.

Скажем в скобках: ваш покорный слуга в 2002 году пролил свои два литра крови в Чашу после того как был отравлен в своей резиденции на Гефсимании. Матушка Евфросиния – три платочка кровавых после ночной псалтыри. Серафим Соловецкий выплакивал по три стакана слез за ночь…

Таков святой Грааль: не мифологически-абстрактный, а реальный, пребывающий среди нас. Святой Грааль в руках о.Иоанна – таинственная чаша, будь то серебряный кубок Иннокентия Балтского или мощи матушки Евфросинии. Самое драгоценное, что есть в человеке – его божественный мирровый бессмертный состав – стекает в Чашу и умножается.

Фонтан и фейерверк последних капель, вот что вкушают из Чаши помазанники.

*

Все четыре дня Людвиг не перестает говорить Чайковскому о Граале. Чаша вводит в вечную жизнь, и лебединый замок суть таинственный вход от земли в замок Святой Чаши, вход в бессмертие. ‘Возлюбленный мой, вы сподобились величайшего из посвящений. Вы вошли в Атлантиду, в царство вечной жизни’.

В ночь перед отъездом Чайковский опять видит танец-хоровод лебедей и таинственные видения над озером Нойшванштайна…

Композитор решает написать балет и запечатлеть в нем образ своего дорогого друга. Чайковский потрясен неземной красотой и духовностью девства Людвига.

Учение о черном двойнике, нашедшее выражение в сюжете ‘Лебединого озера’, было распространено среди рыцарей. Черный двойник каждого из посвященных – его ветхий человек со своими земными страстями и привязанностями. Но помимо личного черного двойника существует еще и всечеловеческий черный двойник – дьявол, притворяющийся другом. Находящийся в его власти в конечном счете погибает.

*

Любимая тема бесед Людвига с друзьями – небесная любовь, без которой запечатана тайна земли. Кто знает миннэ – посвящен, счастлив и мирен.

В конце четвертого дня, как бы в заключение их единственной неповторимой встречи, Людвиг открывает ящик письменного стола, вынимает один из музыкальных жезлов, который некогда преподнес Вагнеру, и дарит Чайковскому.

Людвиг говорит: ‘Вагнер слабо посвящен в святой Грааль. Он взял из сюжетов то, что мог воспринять на своей духовной ступени. Мы много раз пытались совершить с ним новые посвящения, но Рихард, по сути, отказался. Он слишком увлекся своими композициями и не воспринял важнейшее в Святом Граале – братскую любовь. Вы, мой дорогой друг, посвящены в тайны более высокие, и я ожидаю от вашей музыки большего, чем от опер нашего байройтского гения’.

‘Смею ли я подобно Вагнеру написать музыку на рыцарские сюжеты из святого Грааля, которые мне бесконечно близки и прекрасней которых я ничего не знаю?’ – спрашивает Чайковский у Людвига. Король премудро отвечает: ‘Не стоит в России говорить о Святом Граале в открытую. Выражайтесь символически, в симфонической музыке’.

Чайковский запоминает услышанное: об обретенных тайнах он должен говорить иносказательно. Позднее это найдет выражение в ‘Иоланте’, сюжете также близком к Святому Граалю.

Людвиг Баварский оказывает на Чайковского действие не меньшее, чем на Вагнера. По сути, слепил его духовно. Но Чайковский предпочитает молчать.

Король предупреждает своего друга: если об их встрече станет известно, Петра Ильича начнут травить, а травля может закончиться отравлением.

Так и вышло. За Людвигом наблюдали десятки дурных глаз. О встрече проведали, и в ведомство Бенкендорфа был дан сигнал.

Так оба предсказывают друг другу трагический уход, подобный смерти агнца. Отравление Чайковского и убийство Людвига II – действие одной и той же кровавой руки.

Чайковский позднее вспоминал услышанное из уст баварского короля сказание о 12 рыцарях. Некогда они сражались с драконом и победили его, но по совету нечестивых правителей были изгнаны и обратились в белых лебедей. Как близок этот иносказательный сюжет обоим нашим христам – августейшему и музыкальному!

*

Рыцарь святого Грааля, Людвиг Баварский имел мужество сражаться с Римом один на один. Сегодня он присоединится к нашему высокому катарско-тамплиерскому братству белых лебедей. Его желание превратить мир в новый Нойшванштайн, лебединый замок, наконец-то исполнится.

Из книги блаженного Иоанна "Четыре музыкальных христа"

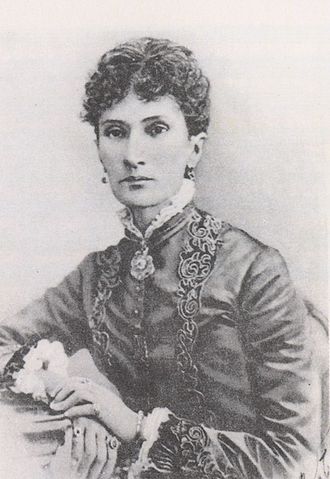

Nadeshda von Meck

(orig.: Надежда Филаретовна фон Мекк) Geburtsname: Nadeshda Filaretowna Frolowskaja geb. in Snamenskoje, Gouvernement Smolenskgest. in Nizza, Nadeshda von Mecks Geburtsdaten nach dem Julianischen Kalender: * 10.02.1831, † 13.01.1894. Ena von Bauer und Hans Petzold nennen in „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowsky in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964, S. 659) Wiesbaden als Sterbeort.Mäzenin, Musik- und Kunstliebhaberin, Amateurpianistin

(orig.: Надежда Филаретовна фон Мекк) Geburtsname: Nadeshda Filaretowna Frolowskaja geb. in Snamenskoje, Gouvernement Smolenskgest. in Nizza, Nadeshda von Mecks Geburtsdaten nach dem Julianischen Kalender: * 10.02.1831, † 13.01.1894. Ena von Bauer und Hans Petzold nennen in „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowsky in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964, S. 659) Wiesbaden als Sterbeort.Mäzenin, Musik- und Kunstliebhaberin, Amateurpianistin

„Musik versetzt mich in einen Rauschzustand wie ein Glas Cherry, und diesen Zustand finde ich schön und erhaben. Geheimnisvoll wird man irgendwohin getrieben ins Rätselhafte, Unbekannte, in eine Welt entrückt, deren Zauber so groß ist, dass man in diesem Zustand zu sterben bereit wäre.“

(Nadeshda von Meck an Peter I. Tschaikowsky am 29. November (11. Dezember) 1877, in: Ena von Bauer, Hans Petzold (Hg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964, S. 123)

Profil

Nadeshda von Meck war eine berühmte Mäzenin und die Vertraute, Muse und Brieffreundin von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Später unterstützte sie auch andere Komponisten und Musiker wie Nikolaj Rubinstein, Henryk Wieniawski oder Claude Debussy.

Orte und Länder

Die unternehmerischen und gesellschaftlichen Aktivitäten der Familie von Meck entwickelten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts auf russischem Boden. Im Mittelpunkt von Nadeshda von Mecks Interesse als Mäzenin standen vor allem Musiker und Komponisten, darunter Peter I. Tschaikowsky und Nikolaj Rubinstein.

Biografie

Nadeshda Filaretowna von Meck stammte aus der Familie eines Grundbesitzers, Filaret Wassiljewitsch Frolowski, der mit den bekanntesten adligen Familien im Gouvernement Smolensk verwandt war und über etwa einen Hektar Landbesitz verfügte. Die Musikleidenschaft erbte Nadeshda Filaretowna von ihrem Vater, der Violine spielte. Ihre außerordentlichen Geschäftstüchtigkeit, einen starken Charakter, Ehrgeiz und Willenskraft verdankte sie offensichtlich ihrer Mutter, Anastassija Dimitrijewna, geb. Potjomkina. Nadeshda Filaretowna genoss eine für die damalige Adelsschicht typische häusliche Erziehung, zu der die Unterweisung in Manieren, Fremdsprachen, Literatur und Geschichte sowie Klavierunterricht gehörten.

Im Alter von siebzehn Jahren heiratete sie den Adligen Karl Fjodorowitsch (Karl Georg Otto) von Meck (1821-1876), dessen Vorfahren Ende des 16. Jahrhunderts aus Schlesien nach Livland ausgewandert waren. Im Laufe dieser Ehe wurden achtzehn Kinder geboren, von den elf das Erwachsenalter erreichten. Karl von Meck verdiente seinen Lebensunterhalt zunächst als Ingenieur und Bauinspektor der staatlichen Eisenbahnlinien im Westen Russlands. Diese sichere Stellung, die ihm wenig Eigeninitiative erlaubte, gab er jedoch auf, bestärkt durch seine tatkräftige Frau, die kein Risiko scheute und ihren Mann auch in geschäftlichen Dingen unterstützte. Die Familie, die zunächst sehr bescheiden gelebt hatte, genoss bald echten Luxus, nachdem sich Karl von Meck zu einem jener Magnaten entwickelt hatte, die der Politiker Sergej Juljewitsch Witte treffend als „Eisenbahnkönige Russlands“ bezeichnete. Von anderen Eisenbahnmagnaten hob sich Karl von Meck durch seine besondere Aufrichtigkeit ab. Sergej Witte, der sich verächtlich und sarkastisch über viele russische Unternehmer äußerte und sie für „kapitalistische Haifische“ hielt, beschrieb Karl von Meck indes als „sehr korrekten Deutschen“ (Sergej Jul’evič Vitte. Vospominanija [Erinnerungen], Bd. 1. Moskau 1960, S. 126).

Als Karl von Meck 1876 starb, hinterließ er seiner Frau ein Haus in Moskau, ein Landgut in Brailow (in der heutigen Ukraine), ein Vermögen von mehreren Millionen Rubel und die Kontrolle über zwei Eisenbahnlinien. Von nun an lebte Nadeshda von Meck sehr zurückgezogen. Sie verkaufte eine der Bahnlinien und leitete mit ihrem Bruder Alexander und dem ältesten Sohn Wladimir erfolgreich die andere. Das Leben der Großfamilie und die Erziehung der zahlreichen Kinder wurden von mehreren Hausangestellten, Dienern, Erziehern, Lehrern usw. unterstützt. Zu den Angestellten gehörte auch ein Musiker, der die Kinder unterrichtete und mit der Hausherrin musizierte. Der große Hausstand wurde von Nadeshda von Meck geführt und beherrscht.

Nadeshda von Meck ließ verschiedenen Musikern ihre Unterstützung zukommen. Zu diesem Kreis gehörte Nikolaj Rubinstein, dessen Talent die Mäzenin sehr bewunderte. 1880 war der schwer erkrankte Violinist und Komponist Henryk Wieniawski in ihrem Haus zu Gast. Im selben Jahr war Claude Debussy in ihrem Hause als Musiker und als ihr Klavierpartner angestellt, und er begleitete sie auf einer Reise in die Schweiz, nach Frankreich und Italien.

Im Mittelpunkt ihrer Musikleidenschaft stand das Schaffen von Peter Iljitsch Tschaikowsky, dessen Orchesterfantasie „Der Sturm“ op. 18 sie zutiefst beeindruckte. Nadeshda von Meck beauftragte 1876 den Komponisten durch seinen einstigen Theorieschüler, den Geiger Jossif Kotek, der zu jener Zeit bei ihr angestellt war, ein Stück für Violine und Klavier gegen ein großzügiges Honorar zu komponieren. Von Dezember 1876 an verband die beiden eine fast vierzehn Jahre währende, einzigartige Korrespondenz, in deren Verlauf 1204 Briefe gewechselt wurden. Dabei wurde verabredet, dass die Briefpartner auf persönliche Begegnungen verzichten würden. Bei vereinzelten zufälligen Begegnungen im Laufe dieser Zeit sah man sich nur von Ferne, man wechselte kein Wort miteinander. Dabei wurde Tschaikowsky mehrmals zu Besuchen auf die Landgüter Nadeshda von Mecks in Zeiten ihrer Abwesenheit eingeladen. Zudem hielten sich beide Korrespondenten gelegentlich zur gleichen Zeit an gleichen Orten im Ausland auf. Diese Aufenthalte wurden aber so geregelt, dass es nicht zu direkten Treffen kam. Der Zufall indes brachte es mit sich, dass sie zu „Verwandten“ wurden: 1883 heiratete ein Sohn Nadeshda von Mecks, Nikolaj (1863-1929), der später zu einem der bedeutendsten Eisenbahnunternehmer Russlands avancierte, Tschaikowskys Nichte Anna Lwowna Dawidowa (1864-1942).

Die großzügige materielle Unterstützung seitens Nadeshda von Mecks, die Tschaikowsky von Ende 1877 an eine Jahresrente von 6000 Rubel, eine gewaltige Summe zu jener Zeit, auszahlte, brachte dem Komponisten die finanzielle Unabhängigkeit. Sie ermöglichte ihm, seine ungeliebte Lehrtätigkeit am Moskauer Konservatorium aufzugeben und als freier Komponist zu leben, ins Ausland zu fahren und ein sehr komfortables Leben zu führen. Dank Nadeshda von Mecks Unterstützung konnte Tschaikowsky seine finanziellen Obliegenheiten in Folge seiner Scheidung regeln, was bedeutete, dass er nach der Beendigung der misslungenen Ehe keine weiteren Forderungen zu befürchten hatte.

Seine Dankbarkeit der großzügigen Gönnerin gegenüber bezeugte Tschaikowsky immer wieder; besonders bekannt wurde die Widmung seiner Symphonie Nr. 4 (1877) an „meinen Freund“ (der Verzicht auf die Namensnennung entsprach Nadeshda von Mecks Wunsch).

Nadeshda von Meck unterstützte den zu Depressionen neigenden Komponisten auch moralisch. Diese Freundschaft auf Distanz war von großer Bedeutung für den Komponisten und gab ihm zweifellos wichtigen Halt in der Zeit seiner schweren Krise Mitte bis Ende der 1870er Jahre, die ihn an die Grenze des Selbstmordes führte. Und auch später noch erwies sich die Brieffreundschaft als sehr fruchtbar für das Schaffen des Komponisten. Unter anderem ermutigte ihn Nadeshda von Meck dazu weiter zu komponieren, nachdem seine Symphonie Nr. 5 von Kritikern stark angegriffen worden war.

Nach bisherigem Wissensstand erhielt Tschaikowsky am 22. September (4. Oktober) 1890 einen (verschollenen) Brief von Nadeshda von Meck, in dem sie den Briefwechsel und die Rente für beendet erklärte. Der vermeintliche Grund für diese Entscheidung – schwere finanzielle Verluste – wird inzwischen bestritten. Ein anderer Grund, nämlich dass Nadeshda von Meck erst zu jenem Zeitpunkt von der Homosexualität Tschaikowskys erfahren hätte, erscheint ebenfalls unwahrscheinlich. Eher war diese Entscheidung möglicherweise durch die Tatsache beeinflusst, dass Tschaikowsky ab 1888 eine jährliche Rente von 3000 Rubel von Zar Alexander III. erhielt. Auch könnte der geschwächte Gesundheitszustand von Nadeshda von Mecks dazu geführt haben, dass sie die Kontrolle über ihre Geschäfte nicht mehr allein ausüben konnte und gezwungen war, den Forderungen ihrer Verwandten zu entsprechen, die zum Teil offensichtlich nicht mit der Auszahlung der Rente an Tschaikowsky einverstanden waren.

Bald nach dem Tod Tschaikowskys verstarb Nadeshda von Meck in Nizza an Tuberkulose. Ihrer Schwiegertochter Anna von Meck zu Folge konnte sie Tschaikowskys Tod nicht verwinden (Anthony Holden. Tchaikovsky: A Biography, N.Y., 1995, p. 401).

Würdigung

Die Korrespondenz zwischen Tschaikowsky und Nadeshda von Meck wurde in einer drei Bände umfassenden Briefsammlung erstmals 1934-1936 veröffentlicht (Čajkovskij, P. I. Perepiska s N. F. fon Mekk [Briefwechsel mit N. F. von Meck]. 3 Bde., hg. von W. A. Shdanow und N. T. Shegin. Moskau/Leningrad 1934-1936). Diese Ausgabe wurde 2004 in Moskau wieder abgedruckt (Čajkovskij i Nadežda Filaretovna fon Mekk. Perepiska v 3 tomach [Tschaikowski und Nadeshda Filaretovna von Meck. Briefwechsel in 3 Bänden]. Moskau 2004).

Die deutschsprachige Ausgabe von Ena von Bauer und Hans Petzold (Hg.), „Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck“ (Leipzig 1964) bietet eine sorgfältig getroffene Auswahl von Briefen, deren Übersetzung ein hohes Niveau hat. Diese Ausgabe stellt bis heute eine der wichtigsten Quellen für die deutschsprachige Tschaikowsky-Forschung dar.

„Tschaikowskis Beziehung zu Nadeshda Filaretowna von Meck hat etwas Einmaliges und findet in anderen Künstlerbiographien kaum eine Parallele“, so charakterisierte Constantin Floros die ungewöhnliche Brieffreundschaft (Constantin Floros. Peter Tschaikowsky. Reinbek 2006, S. 41). Für beide Korrespondenten war der Briefwechsel von großer Bedeutung, und er bietet sehr wertvolle Informationen sowohl zur Biografie des Komponisten, der in den Briefen detailliert seine Reisen, Eindrücke, Stimmungen u.a. schilderte, als auch zu seinem Schaffen, wie etwa zur Entstehung seiner Werke sowie zu seinen ästhetischen und künstlerischen Neigungen, Überzeugungen und philosophisch-religiösen Ansichten. In Nadeshda von Meck fand der Komponist eine kongeniale und kompetente Musikliebhaberin und einen Menschen von großem Einfühlungsvermögen und Mitgefühl. Auch die gelegentlich polemisch geführte Korrespondenz wurde von Tschaikowsky geschätzt, denn sie inspirierte ihn, seine Ideen klar zu formulieren.

In den 1880er Jahren änderte sich allmählich der Charakter des Briefwechsels, der weniger emotional und zunehmend sachlicher wurde; auch die Zeitabstände zwischen den Briefen vergrößerten sich, was nicht zuletzt durch die angeschlagene Gesundheit der Korrespondentin zu erklären war, denn Nadeshda von Meck litt an Tuberkulose und Arm-Atrophie.

Der Briefwechsel zeigt nicht nur Tschaikowsky als genialen Komponisten, seine Charakterzüge, seine Stärken und Schwächen als Mensch mit all seinen Höhen und Tiefen. Er spiegelt zugleich eine außerordentliche Frau, deren vielschichtige und komplexe Persönlichkeitsstruktur den Klischees ihrer Zeit nicht entsprach und die viele Tabus zur Sprache brachte. Höchst intelligent, empfindsam und (selbst)kritisch demonstriert Nadeshda von Meck in ihren Briefen eine erstaunliche Fähigkeit zur schonungslosen Reflexion: Eingebunden in eine enorm große Familie, äußert sie sich sehr skeptisch und bisweilen negativ über die Institution Ehe. Beinahe stolz spricht sie über sich selbst von ihrer „Unweiblichkeit“ und behauptet, sie sei „sehr unsympathisch in ihren persönlichen Beziehungen“; das Klima in der eigenen Familie schildert sie als „kameradschaftlich“ und eher „männlich“ (zit. n. Alexander Poznansky. Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man. N.Y., etc., 1993, p. 198). Jeglicher Sentimentalität abhold bezeichnete sie sich in ihrem Brief an Tschaikowsky vom 12. (24.) November 1877 als „pantheistisch“ und ihre Religion als „idealen Materialismus“ (zit. n. Ena von Bauer, Hans Petzold (Hrsg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964, S. 107). Insgesamt vermittelt diese Korrespondenz den Eindruck, dass Nadeshda von Meck sehr menschenscheu war, zerrissen durch Konflikte zwischen dem Materiellen und dem Ideellen, dem praktischen Leben und der Kunst. Sie scheint ein freier Geist in feindseligen gesellschaftlichen Umständen gewesen zu sein.

Rezeption

In der russischen Tschaikowsky-Literatur wurde der Beziehung zwischen Tschaikowsky und Nadeshda von Meck von Anfang an große Bedeutung beigemessen. Der Briefwechsel zwischen beiden wurde und wird in der russischen und sowjetischen Literatur häufig zitiert und als wichtigste Quelle zum Verständnis von Leben und Schaffen des Komponisten bewertet.

Auseinandersetzungen darüber zog indes die von Tschaikowskys Bruder verfasste Biografie des Komponisten nach sich (Čajkovskij, Modest. Žizn‘ Petra Il’iča Čajkovskogo [Das Leben von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky]. 3 Bde. Moskau/Leipzig 1900-1902), denn Modest Iljitsch Tschaikowsky erklärte u.a. den plötzlichen Bruch zwischen dem Komponisten und seiner Mäzenin damit, dass die reiche Dame schlicht ihr Interesse an Tschaikowsky verloren habe. Seine Darstellung und Interpretation der Ereignisse erklärt sich vermutlich durch die komplexe Beziehung zwischen den Brüdern Tschaikowsky und nicht zuletzt durch einen gewissen Neid seitens Modest Iljitsch Tschaikowsky.

1939 wurde der deutsche Film „Es war eine rauschende Ballnacht“ produziert (Regisseur und Produzent: Carl Froelich), in dem Tschaikowskys Biografie sehr frei dargestellt wurde (Drehbuch: Géza von Cziffra). Dieser erste melodramatische und naive Versuch, Tschaikowskys Leben zu verfilmen, ist indes vor allem dank der schauspielerischen Leistungen von Zarah Leander (Katharina Alexandrowna Murakina), Marika Rökk (Tänzerin Nastassja Petrowna Jarowa) und Hans Stüwe (Tschaikowsky) von bleibender historischer Bedeutung. http://www.filmportal.de/df/ca/Uebersicht,,,,,,,,165DA82CBB7242C1855A0456884AA144,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html

1969 entstand der sowjetische Film „Tschaikowsky“ (Regisseur: Igor Talankin) auf der Grundlage des Briefwechsel von Peter I. Tschaikowsky und Nadeshda von Meck (Tschaikowsky: Innokenti Smoktunowski; Nadeshda von Meck: Antonina Schuranowa).

http://www.ruskino.ru/mov/2993

1970 wurde der biografische britische Film „The Music Lovers“ (deutscher Titel „Genie und Wahnsinn“) nach der von Catherine Drinker Bowen und Barbara von Meck herausgegebenen Briefsammlung mit Richard Chamberlain als Tschaikowsky und Izabella Telezynska als Nadeshda von Meck gedreht (Regisseur und Produzent: Ken Russel).

Quellen

I. Literatur zu Peter I. Tschaikowsky und Nadeshda von Meck

Čajkovskij, Modest. Žizn‘ Petra Il’iča Čajkovskogo [Das Leben von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky]. 3 Bde. Moskau/Leipzig 1900-1902. Englisch: Tchaikovsky, Modest: The Life And Letters Of Peter Ilich Tchaikovsky, University Press of the Pacific, 2004

Čajkovskij, P. I. Perepiska s N. F. fon Mekk [Briefwechsel mit N. F. von Meck]. 3 Bde. Hrsg. von W. A. Shdanow und N. T. Shegin. Moskau/Leningrad 1934-1936.

Bowen, Catherine Drinker, von Meck, Barbara. The Music Lovers: The Story of Tchaikowsky and Nadejda von Meck. N.Y., 1937. Deutsch: Bowen, Catherine Drinker, von Meck, Barbara. Geliebte Freundin. Tschaikowskis Leben und sein Briefwechsel mit Nadeshda von Meck. Aus dem Englischen von W. F. Groeder. Leipzig o.J. (1938)

Die seltsame Liebe Peter Tschaikowsky‘s und der Nadjeschda von Meck. Briefwechsel Peter Tschaikowsky’s mit Frau Nadjeschda von Meck aus dem Russischen übersetzt von Sergei Bortkiewicz. Leipzig o.J. (um 1938)

von Bauer, Ena, Petzold, Hans (Hrsg.). Teure Freundin. Peter Iljitsch Tschaikowski in seinen Briefen an Nadeshda von Meck. Leipzig 1964

Berberova, Nina. Tschaïkovski. Arles, 1987; Deutsch: Berberova, Nina. Tschaikowsky. Eine Biographie. Übersetzt von A. Kamp. Reinbek 1994

'To my best friend'. Correspondence between Tchaikovskyand Nadezhda von Meck. 1876-1878, translated by Galina von Meck. Ed. by E. Garden and N. Gotteri. With an Introduction by E. Garden. Oxford, 1993

Čajkovskij i Nadežda Filaretovna fon Mekk. Perepiska v 3 tomach [Tschaikowski und Nadeshda Filaretovna von Meck. Briefwechsel in 3 Bänden]. Moskau 2004

Troyat, Henri. La Baronne et le Musicien. Madame von Meck et Tchaïkovski. Paris, 2006

II. Literatur zu Tschaikowskys Leben und Schaffen

Hruby, Karl. Peter Tschaikowsky. Eine monographische Studie. Leipzig 1902

Warrack, John. Tchaikovsky. London, 1973

Helm, Everett. Peter I. Tschaikowsky. Reinbek 1976

Brown, David. Tchaikovsky: The Crisis Years, 1874-1878. N. Y., 1983

Volkoff, Vladimir. Tchaïkovsky. Paris, 1983

Garden, Edward. Tschaikowsky, Leben und Werk. Stuttgart 1986

Brown, David. Tchaikovsky: The Years of Wandering. N.Y., 1986

Ders. Tchaikovsky: The Final Years. N.Y., 1992

Poznansky, Alexander. Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man Lime Tree. N.Y., etc., 1993

Holden, Anthony. Tchaikovsky: A Biography. N.Y, 1995

Poznansky, Alexander. Tschaikowskys Tod. Geschichte und Revision einer Legende. Mainz 1998

Brown, David. Tchaikovsky: The Man and his Music. London, 2006

Floros, Constantin. Peter Tschaikowsky. Reinbek 2006

III. Literatur zur Familie von Meck und ihrem Unternehmen

Mekk, Nikolaj Karlovič. Ėkonomika transporta i eё perspektivy v našem otečestve [Transportwirtschaft und ihre Perspektiven in unserem Vaterland]. Petrograd 1921

Ders. Buduščie puti soobščenija Zapadnoj Sibiri [Zukünftige Verbindungswege in West-Sibirien]. Moskau 1928.

Vitte, Sergej Jul’evič. Vospominanija [Erinnerungen], Bd. 1. Moskau 1960

Paltusova, I. N. Dinastija fon Mekk [Die Dynastie von Meck]. In: Trudy Gosudarstvennogo Istoričeskogo muzeja [Schriften des Staatlichen Historischen Museums], Bd. 98. Moskau 1997, S. 149-167

Predprinimatel’stvo i predprinimateli Rossii. Ot istokov do načala XX veka [Unternehmungen und Unternehmer Russlands. Von den Ursprüngen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts]. Мoskau 1997

Istorija predprinimatel’stva v Rossii [Unternehmensgeschichte Russlands], Bd. 2. Vtoraja polovina ХIХ – načalo ХХ veka [2. Hälfte des 19. – Anfang des 20. Jahrhundert]. Мoskau 1999

Gavlin, M. L. Dinastija „železnodorožnych korolej“ fon Mekk [Die Dynastie der „Eisenbahnkönige“ von Meck]. In: Ėkonomičeskaja istorija. Obozrenie [Wirtschaftsgeschichte. Umschau], Bd. 7. Hrsg. von L. I. Borodkin. Мoskau 2001, S. 133-152

ORIG: http://mugi.hfmt-hamburg.de/Artikel/Nadeshda_von_Meck

источник: http://www.xcursio.ru/index.php/lang/rus/alias/histor_21

Начался 1877 год.

Ему был передан краткий заказ на несколько фортепианных переложений. За этот заказ была прислана щедрая плата. Котек, скрипач, был посредником в этом деле. Таинственное имя было Надежда Филаретовна фон Мекк. Вдова богача, железнодорожного строителя, миллионерша, владелица домов в Москве, поместий в западном крае, приморских вилл за границей; мать одиннадцати детей и уже бабушка. Рубинштейн между прочим сказал Чайковскому, что она некрасива, стара, оригиналка ужасная... В доме у нее много музыки... Первое ее письмо было кратко и смело:

«Милостивый Государь Петр Ильич!

Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее».

Он ответил тоже кратко и вежливо. Спустя два месяца она написала опять:

«Хотелось бы мне много, много сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне, как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй, даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренне, да и так основательно».

Эти строчки ему чудовищно польстили. А еще через месяц она попросила позволения издать за свой счет его переложения у Юргенсона, писала, что Вагнер перед ним «профанатор искусства», что его «Марш» приводит ее в «сумасшедшее состояние», что он - ее идеал и что если бы у нее в руках было счастье, она отдала бы его ему.

Сквозь него, которого она не знала и знать, казалось, не стремилась, она обращалась к его музыке. Теперь был на свете человек, которого все, что Чайковский до сих пор написал, приводило в трепет восхищения, человек, который с неизъяснимым волнением ждал от него новых шедевров и, что бы он ни написал, знал, что не будет обманут. В первых же письмах она дала ему понять, что он ей не нужен - что она не требует его прихода и даже не ждет встреч с ним. Им незачем быть знакомыми. Это может повести к пересудам.

Ей нужно немногое: утром, когда она просыпается, первая мысль и забота ее - о нем. Пусть на подносе, среди писем, которые приносит ей дворецкий, будет иногда письмо и от него, чтобы прежде, чем пускаться в управление своим государством, она бы знала, что тот, кто дает ей такую радость, такое неизъяснимое блаженство (от которого она иногда чувствует, что сходит с ума), - жив, здоров, где-то дышит, - далеко ли, близко ли, но в одном с ней мире, и что душа его покойна.

А государство, которым она управляла, было громадно, сложно и пестро: муж ее, выстроивший Либаво-Роменскую дорогу, умер, оставив огромные дела в беспорядке; в имении ее, богатейшем и роскошнейшем в крае, ткалось полотно, кружились мельницы, дымили свеклосахарные заводы. Она была коллекционершей, она содержала в доме трио молодых музыкантов, она, наконец, поднимала детей: от старших у нее уже были внуки, младшие - с гувернерами, домашними учителями, боннами, няньками и целым штатом прислуги жили при ней.

Было время - еще год назад - она выезжала в свет и принимала у себя. Ее считали самодуркой. Она была худа, высока, очень умна и нервна. Чайковский вспомнил, что несколько раз видел ее на концертах - в слишком ярком, не шедшем к ней золотом платье, расшитом зелеными павлинами, зеленый павлин был приколот у нее к высокой, тяжелой прическе. Он вспомнил даже, что однажды сидел в соседней ложе, и к нему доносился запах неприятных и сильных ее духов. Но черт лица ее он в точности не запомнил. Ее маленькие некрасивые руки лежали на коленях, сложенные по-старушечьи, она срывала с себя перчатки, как только входила куда-нибудь, - приличий соблюдать не старалась.

Теперь все это возникало в памяти. Впрочем, не это было важно. Важно было, что она стара, щедра, что она не требует его к себе. Над ним внезапно раскрылось теплое, широкое крыло, куда ему можно было укрыться. Для этого не надо было делать никаких усилий: крыло само простиралось над ним.

В ответ на ее письма, он 1 мая попросил у нее взаймы три тысячи рублей, для расплаты с кредиторами. И написал, что решил ей, лучшему своему другу, посвятить Четвертую симфонию. Он чувствовал, когда писал, что есть как будто какая-то нехорошая связь между этими деньгами и этим посвящением. Но Надежда Филаретовна связи не почувствовала. Она немедленно послала ему деньги - для нее это была ничтожная сумма. Она благодарила его за доверие. Посвящение же Четвертой симфонии было для нее таким счастьем, что у нее от волнения слабело сердце, когда она об этом думала. И разве когда-нибудь она сможет хоть как-нибудь его отблагодарить? Дружба с ним! «И больно и сладко» становилось при мысли об этой дружбе. Она вставала с кресел, начинала долго ходить по комнате. Она сжимала руки на груди, она ломала свои некрасивые, короткие пальцы, и глаза ее, глубокие, темные, неженские глаза, блестели и сверкали под густыми бровями. А на пюпитре концертного рояля, стоявшего тут же, в ее гостиной, день и ночь лежал раскрытый романс «И больно и сладко...» Вечерами иногда она просила Юлию петь его. Ночью, когда весь дом спал, она сидела у себя на постели, в чепце, при ночнике, задыхаясь, перебирала свое страшное, необъяснимое, от всех тайное чувство к незнакомому человеку, о котором шел слух, что он не любил ни одной женщины, что он от природы так создан. Она кусала подушку, клялась самой себе, что никогда не призовет его, бормотала глухо, что если есть Бог, этот человек сам придет к ней. Она может ждать долго, очень долго.

Но это бывало в тяжелую бессонницу. Днем, когда приходил управляющий с делами, когда подавались письма и газеты (война с Турцией, политические события во Франции), когда в мыслях были заботы: одна дочь беременна, другая только что родила, старший сын тратится на цыганок, другой - держит экзамены в Правоведение, у маленьких - корь; когда в мыслях были заботы, и собственное нездоровье (ежемесячные трехдневные нестерпимые головные боли), и случайные радости - от тех же дел, детей, путешествий, музыки; когда все это, вместе с солнцем на небе, вставало с утра в ее жизни, мысль о Чайковском делалась такой же ласково-суетливой, как мысль о младшей дочери, о пятилетней Милочке, или о двух малышах, розовых от коревой сыпи. Где он? Здоров ли? Не слишком ли на него надавила жизнь с кредиторами, консерваторией, всевозможным (она догадывалась) мелким сором обид и тревог? О чем он думает, что пишет, дорогой, родной, несравненный друг? Помнит ли он о ней, о той, на которую в случае чего можно опереться? Верит ли ей? Верит ли своей свободе? Нет, никогда она не отнимет ее у него, если он сам не захочет прийти к ней, она его не позовет. Ей сорок пять лет, жить, может быть, осталось не так уж много, но она будет ждать, пока будет дышать.

Она долго шагает по комнате. И Юлия говорит, входя:

- Милая мама, у вас заболит сердце.

Располагая значительным состоянием, Надежда Филаретовна фон Мекк вела большую меценатскую деятельность в области музыки: оказывала поддержку Московской консерватории, Русскому музыкальному обществу в деле развития национальной музыкальной культуры.

Фон Мекк также поддерживала материально молодых музыкантов. Многие из них бывали в доме фон Мекк в качестве учителей музыки ее детей, а также ее аккомпаниаторов, поскольку музицирование было потребностью Надежды Филаретовны. Для нее это был образ жизни.

Находясь после смерти мужа в Москве, фон Мекк обратилась к директору консерватории Н.Г. Рубинштейну с просьбой рекомендовать ей скрипача, который бы мог вместе с ней играть с листа сочинения для скрипки и фортепиано. Рубинштейн указал на Иосифа Котека, виртуозного скрипача, ученика и приятеля П.И. Чайковского.

И.И. Котек был поклонником таланта своего профессора и друга, но в лице Надежды Филаретовны фон Мекк он нашел еще более восторженное отношение к Чайковскому. К его произведениям она питала какое-то исключительное чувство, силу и глубину которого позже довелось узнать Петру Ильичу. Она интересовалась и личностью любимого композитора, и кто, как не Котек, мог рассказать ей о характере, вкусах, будничной жизни Чайковского. Узнала она и о его затруднительном денежном положении, о стремлении вырваться на свободу из оков консерваторских обязанностей и от души захотела избавить композитора от материальных забот.

«Так начались, - пишет брат и биограф композитора Модест Ильич Чайковский, - странные, но имевшие громадные последствия отношения Петра Ильича и Надежды Филаретовны. Они глубоко отразились на всей его последующей судьбе, в корне изменили основы его материального состояния, что доставило ему столь важную для него свободу в его композиторском творчестве». И вместе с тем, сами по себе, они носили такой высокопоэтический характер и были так непохожи на все происходящее в обыденной жизни, что стали событием русской культуры XIX столетия.

Их необыкновенная переписка началась в знаменательный для Чайковского период. Сегодня весь мир знает его имя, но в 1870-х годах он еще был далеко не известным композитором. Он заслужил тогда только эпитет «талантливый». Его оперы изредка шли на императорской сцене. Его оркестровые произведения иногда исполнялись на симфонических собраниях, романсы, пьесы входили в быт. Одним словом, опусы талантливого профессора Московской консерватории были известны музыкальному миру. Имя Чайковского постепенно проникало и за границу. Европейские дирижеры и солисты пытались знакомить публику с новым русским композитором. Публика внимательно слушала, одобряла, но курила фимиам еще другим богам. Не было и признаков того ореола, который впоследствии окружил Чайковского в России, в Западной Европе, во всем мире. Молодой Чайковский уже испытал свои силы во всех родах музыкального искусства. Он обнародовал две оперы, три симфонии, четыре значительных оркестровых произведения, три квартета, фортепианный концерт, но известность его не успела еще подняться выше уровня популярности даровитого профессора-композитора. Перелом в его жизни относится ко времени заочного знакомства с Надеждой Филаретовной фон Мекк в декабре 1876 года.

В одном из первых писем к «милостивому государю Петру Ильичу» фон Мекк просила прислать ей его фотографию: «...у меня есть их две, но мне хочется иметь от Вас. Мне хочется на Вашем лице искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых Вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которых жизнь не может удовлетворить». Мироощущение фон Мекк, ее аскетизм и отрешенность, тонкое понимание музыки с первых же строк стали близки и дороги Чайковскому, встретившему в ней родственную душу.

В халате, с голой шеей, нечесаный, с опухшими веками он по утрам в тридцать семь лет смотрел стариком…

Начинавшийся день обещал быть в точности схожим со вчерашним. Это была суббота. В этот день ему подали письмо — любовное письмо от совершенно незнакомой ему особы.

Между завтраком и сном он ответил ей. Он поблагодарил ее за ее сочувствие его музыке, любовь пропустив мимо ушей.

Второе письмо Антонины Ивановны Милюковой пришло через несколько дней, оно было длиннее первого, и, прочтя его, Чайковский пошел спросить Лангера, преподавателя консерватории (его класс помещался в том же коридоре), не помнит ли он такую-то, и что она за особа? Антонина Ивановна писала, что год тому назад она училась у Лангера, что она — музыкантша.

Но Лангер долго перебирал в памяти своих бывших учениц, пока вспомнил Антонину Ивановну. Он посмотрел на Чайковского пристально и затем сказал:

— Вспомнил. Дура.

Днем, в гостях у певицы Лавровской, он жалуется, что не на что ему писать новую оперу — и сам не рад: гости и хозяева предлагают ему такие сюжеты, от которых начинает ныть в душе. Хозяйка, между прочим, уверяет его, что «Евгений Онегин» мог бы ему пригодиться.

Был вечер. Магазины закрывались, зажигался газ. Надо было во что бы то ни стало достать Пушкина, а там видно будет. Он дошел до Кузнецкого моста. Мальчишка у Вольфа запирал железный ставень. Пушкина вынесли ему через черную дверь. Извозчик повез его домой. «Не буду ни спать, ни ужинать, буду пить, буду читать». И он запер дверь своего кабинета.

Он читал медленно и долго, с какой-то счастливой страстью сдерживая себя, чтобы не перескочить через наизусть знакомую строчку, но чтобы и ее услышать, как все. Да, «вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой», это он верно вспомнил. А дальше было: «твоей защиты умоляю». Антонина Ивановна, девушка совершенно бедная и совершенно честная, тоже умоляла его о защите. Это мелькнуло в мыслях, но об этом сейчас не хотелось думать. По мере того, как он читал, в воображении возникали первые смутные очертания сценария оперы…

Еще раз, когда он рассказывал Шиловскому сцену письма Татьяны, что-то зацепило внутри: это судьба! Неужели я прочту Антонине Ивановне урок: так не ведут себя благовоспитанные девицы, желаю вам поскорее выйти замуж за подходящего человека. Нет, это судьба. Жизнь дает мне то, что я искал. Надо быть ей благодарным…

Это было странное предложение руки и сердца. Собственно, сердце предложено не было. Антонине Ивановне предлагалось выйти замуж за человека, который ее не любил, откровенно говорил ей об этом, и никогда не обещал ей ее полюбить... Антонина Ивановна улыбнулась. Она была довольна оборотом, который принимало дело. Свадьбу он обещал сыграть через месяц. Он еще раз упомянул, что у него «странный характер», что он не обещает ей счастья. И на прощанье он поцеловал ее руку, прося все это сохранить до времени в тайне. Никто не должен был знать о том, на что он решился…

Что бы он делал, если бы Надежда Филаретовна не прислала ему трех тысяч? Холод шел у него по спине, когда он вспоминал, как жил эту зиму — в долгах, в душивших заботах. Но будущее было темно…

Надежда Филаретовна — это была рука, протянувшаяся к нему. И в последние дни этого мая, когда он дописывал Четвертую симфонию, посвященную ей, он не раз думал о ней с благодарностью и любопытством. Не ей ли он был обязан только теперь — так поздно! — пришедшим к нему осознанием себя, как музыканта, как прежде всего — музыканта? …В тот день, когда он дописал вчерне вещь, посвященную «лучшему другу», он почувствовал, что отсюда начнется для него что-то очень важное, что его, когда-то случайного музыканта, потом — весьма посредственного композитора, сейчас стережет что-то настоящее, серьезное, что он вот-вот сольется уже неразрывно с той стихией, которая была до сих пор для него только лирическим деланием и которая скоро станет делом всей его жизни…

Итак, он становился «как все», и в церкви, как у всех, во время венчания, у него было торжественное лицо. Она стояла рядом. Она была довольно красива и стройна. О. Разумовский, приятель Чайковского, настоятель церкви Георгия Победоносца, венчал истово, пели певчие в пустой церкви. Разумовский с пухленькой ручки Антонины Ивановны снял кольцо и надел его Чайковскому на безымянный палец.

— Поцелуйтесь, — сказал священник.

Чужое миловидное лицо с готовностью обернулось к нему; Чайковский слегка наклонился. Губы его коснулись края губ Антонины Ивановны и ее розовой щеки. И в это мгновение дрожь отвращения прошла по нему. Его замутило. Он понял, что начинается ни сон, ни явь, — ужас, которому не будет конца…

...Ей было двадцать восемь лет, она знала из романов и от замужних подруг, что такое брачная ночь, которой до сих пор у нее не было. Ей казалось, что человек, который называется ее мужем, робок и целомудрен, — и только. Себя она считала женщиной со скрытым вакхическим темпераментом. Впрочем, рассуждать она не была обучена и про себя думала, что главного добилась: она была замужем, она была женой Чайковского. Она решила найти в Москве уютную квартиру, обставить свое «гнездышко», завести кухарку; не может быть, чтобы этот стыдливый человек, этот ангел добродетели и деликатности не ответил на ее любовь.

На квартиру и кухарку он был согласен. За это Антонина Ивановна должна была согласиться на его отъезд в Каменку в конце лета. Он был в таком состоянии, что едва мог объяснить ей, что так будет лучше. Он не будет ей мешать в ее хозяйственных хлопотах, допишет «Онегина» вчерне...

Бежать? Убить? Умереть самому? Он еще не знал, что сделает, но в первые же дни совместной жизни в «гнездышке» он узнал, что человеческим возможностям положен предел, что он не может жить с женщиной, с женой, что он совершил безумный шаг — не только не укрывший его от подозрительности окружающих, но выдавший его с головой, ставший его гибелью, опозоривший его навсегда. Куда деться?... Он бежал по лужам, в темные переулки, к Москве-реке. Покончить с собой казалось ему слишком страшно: какое горе причинит он своим, каким позором покроет их имя! Прошла жизнь, прошла музыка, которая как раз сейчас, только сейчас, стала всем его существом — сколько времени было потеряно, как поздно начал он созревать. И с той тоже покончено, с Надеждой Филаретовной, с «лучшим другом» — о, как беспощадно отвернется она от него, когда узнает... Надо спешить. Так дольше невозможно…

Он пришел домой в бреду… К утру жар спал, даже доктора звать не пришлось… Когда он пришел в себя, голова его тряслась, руки тряслись, по лицу катились слезы. Он взял бумагу, перо и написал Анатолию короткое письмо: «Мне необходимо уехать. Пришли телеграмму — якобы от Направника, что меня вызывают в Петербург».

На второй день к вечеру пришел вызов: присутствие Чайковского в Петербурге было необходимо, дирекция Мариинского театра просила его выехать немедленно. Вечером был скорый поезд…

Чайковский был в Кларане. Стоял октябрь. Он сам себе говорил, что для полного выздоровления ему нельзя вспоминать, как и почему он сюда попал…

Анатолий остановился у Рубинштейна, который засыпал его вопросами. Они дали знать Антонине Ивановне, что будут у нее по делу. Анатолий старался объяснить ей, как можно бережнее, что Чайковский к ней больше не вернется, но Николай Григорьевич прямо напустился на нее за ее непонимание «нашего великого музыканта». Узнав, что муж бросил ее, она не выказала ни отчаяния, ни даже простого сожаления, несколько раз вставала, охорашивалась перед зеркалом и, что-то напевая, рассказала им о генерале, ее женихе... На лестнице оба взглянули друг на друга. Да поняла ли она, зачем они приходили? Но оказалось, что поняла прекрасно, особенно же вникла в сторону дела материальную: ей было сказано, что ее обеспечат…

...Он ни с кем не хотел видеться, потому что никому ничего не мог бы объяснить. Кроме того, ему казалось, что ни один человек не подаст ему руки.

А та рука, которая еще недавно протянулась к нему? Неужели и Надежда Филаретовна отвернется от него теперь, разлюбит его? «Вдруг она узнает про то и прекратит со мной всякие сношения?» — думал он. Ему нужны были сейчас, срочно, ее письма, ее внимание, ее помощь. Впервые сев за письменный стол в кларанском пустынном пансионе, он написал ей, как мог; старался писать почти правду:

«Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, что привычка, в силу которой я надеялся, никогда не придет. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. И между тем я никого не мог винить, кроме себя... Я смертельно боюсь, что и в Вас промелькнет чувство, близкое к презрению...» И тут же попросил денежной помощи. Его письмо пришло к ней в Москву в то время, когда она, узнав через знакомых музыкантов о его болезни и отъезде, не находила себе места от волнения за него.

«Я радуюсь, что Вы вырвались из положения притворства и обмана, — ответила она ему, — положения несвойственного Вам и недостойного Вас. Вы старались сделать все для другого человека, Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как Вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Что же касается моего внутреннего отношения к Вам, то, Боже мой, Петр Ильич, как Вы можете подумать хотя на одну минуту, чтобы я презирала Вас, когда я не только все понимаю, что в Вас происходит, но я чувствую вместе с Вами, точно так же, как Вы, и поступала бы так же, как Вы, только я, вероятно, раньше бы сделала такой шаг разъединения... Я переживаю с Вами заодно Вашу жизнь и Ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что Вы чувствуете и делаете. Боже мой, как бы я хотела, чтобы Вам было хорошо. Вы так мне дороги»... Она просила его позволения впредь всегда и во всем заботиться о нем, чтобы он никогда не думал о деньгах, иначе ей «будет больно». Три тысячи она выслала ему в Кларан, и обещала ежемесячно высылать полторы. За это она хотела двух вещей: чтобы он иногда писал ей и чтобы он хранил их отношения в тайне.

А между тем Антонина Ивановна из роли непонимающей дурочки превратилась на время в овечку и жертву… То, что Чайковский к ней больше не вернется, она понимала, но она так же хорошо поняла, что у нее против него есть оружие и что этим оружием пора воспользоваться. Она написала ему в Кларан, что, если он не вышлет ей сумму денег, она расскажет отцу его и сестре всю о нем правду. Не дождавшись его ответа, она так и сделала: она называла его обманщиком, женившимся на ней только для того, чтобы замаскироваться, она ужасается его порокам, за которые ссылают в Сибирь...

Деньги, деньги! Теперь Надежда Филаретовна становилась его единственным спасением. Без нее он не может заткнуть рот жене, и она ославит его на всю Россию. И без того страшно показаться туда. Без денег он никогда не развяжется с этим кошмаром. Развод? Но на развод нужна такая сумма! Десять тысяч.

И вот Надежда Филаретовна обещает ему эти деньги. Он пишет ей, что возьмет их только в том случае, если Антонина Ивановна «будет умной», оставит его в покое, согласится на развод и на всю его процедуру. Пока же он будет держать ее под угрозой: за малейшее слово о нем он лишит ее месячного сторублевого пособия.

Каждое напоминание Антонины Ивановны о себе вызывало у него нервный припадок, но в промежутках между письмами он приходил в себя, он медленно возвращался к жизни, к «Онегину»…

Петр Ильич называл свою женитьбу не иначе, как «катастрофой». В число близких людей, оказавших тогда ему поддержку, следует, кроме двух братьев, включить также новое, доселе почти неизвестное ему лицо — Надежду Филаретовну фон Мекк. Дальнейшая биография Чайковского неразрывно связана с ее именем.

Редкий музыкальный вкус и природное чутье помогли фон Мекк выделить среди музыкантов неизвестного ей лично профессора Чайковского. С присущим ей пылом она объявила Чайковского выдающимся, почти гениальным композитором, и сделала это одной из первых. Его произведения она ставила на один уровень с классическими произведениями давно признанных авторитетов. Тогда это было слишком смело, могло показаться чрезмерной экзальтированностью, дамским увлечением. Но время подтвердило правильность ее оценки. Она стала пророком в своем отечестве.

Переписка П.И. Чайковского и Н.Ф. фон Мекк занимает исключительное место в эпистолярной литературе. Это не переписка друзей, не обмен письмами близких приятелей, это — стенограмма отношений двух лиц, лично не знакомых, не перекинувшихся ни одним словом, не слышавших даже голоса друг друга, но связанных своеобразными более чем дружескими узами. Ни одного штриха, ни одной детали не добавлено в жизни к тому, что запечатлелось на этих страницах.

Модесту скоро исполнится тридцать лет. То, чего боялся Чайковский, отчасти сбылось: это — двойник, это — верная и немного утомительная тень… В одном Модест не годится никуда: в беседах и спорах о музыке. Он во всем соглашается с братом, как с божеством. И вот тогда у Чайковского возникает долгий разговор с Надеждой Филаретовной — разговор музыканта со слушателем. Как она ни верит ему во всем, она часто не согласна с его мнением. Ни Рафаэля, ни Моцарта, ни Пушкина она не любит. Она любит Микеланджело, Бетховена, Шопенгауэра, и музыка для нее «источник опьянения, как вино», «как природа», она ищет в музыке забвения, наслаждения, соединения с чем-то, чего не может назвать: все, на что была скупа жизнь, дает ей музыка — его музыка прежде всякой другой. Он требует от нее, чтобы она оставила эти иллюзии: «музыка, — возражает он, — не обман. Она откровение»...

Она спрашивает его о новой русской музыке: за что и надо ли любить ее? Он отвечает ей длинным письмом — обо всех: о тех, с которыми его сталкивала судьба в течение десяти с лишком лет, от которых он принимал похвалу и терпел обиды…

Надежда Филаретовна задает ему новый вопрос — извечный вопрос, задаваемый композиторам о программной музыке, — касательно Четвертой симфонии.

«Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии? — отвечает он. — … В нашей симфонии программа есть, т.е. есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить, и Вам, только Вам одним, я могу и хочу указать на значение ее, как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах. Интродукция есть зерно всей симфонии, безусловно, главная мысль. Это — фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать. …Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропреходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою…»

Прошло то время, когда он в письмах к братьям называл ее за глаза «Филаретовной» — и часто не мог придумать, что ей писать, — все те же слова благодарности надоедали ему, а другого ничего он подобрать не мог. Теперь он с готовностью отвечает ей на ее вопросы о музыке, о религии, о любви; она дает новые толчки переписке, и он следует за ней:

«Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? — спрашивает она. — Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из Вашей жизни (Дезире Арто), но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может».

«Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь неплатоническая? — отвечает он. — И да и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе: т.е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет и нет... Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу; да, да и да, и опять-таки скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю, или, лучше сказать, предоставляю судить другим».

А когда приходит письмо от Рубинштейна с извещением, что Чайковский назначен делегатом на Всемирную выставку в Париже, он посылает ей телеграмму: ехать ему или не ехать?

От этого письма он сразу не на шутку делается опять больным… Он не хочет ни города, ни шума, ни людей. Он не хочет обязанностей. Надежда Филаретовна отвечает: «не ехать», и он пишет Рубинштейну, что отказывается от делегатства.

Сначала он делал усилие, чтобы сесть за бумагу: это надо, этого нельзя не делать. Потом работа втягивает его — так бывает с ним почти всегда, он об этом пишет Надежде Филаретовне:

«Я постараюсь рассказать Вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида:

1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.

2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия Политехнической выставки мне заказали кантату или когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта дирекция Музыкального общества мне заказала марш (сербско-русский) и т.п.

Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее…»

О том, что сочинения, «принадлежащие ко второму разряду», то есть написанные по заказу, бывают иногда не хуже первых, Надежда Филаретовна знала. У нее были минуты, когда она с трудом сдерживала себя, чтобы не написать ему того, чего писать не следовало. После «Сербского марша», написанного Чайковским на заказ, она не сдержала себя:

...«Кончаю это письмо по возвращении из концерта, в котором я слушала Ваш Сербский марш. Не могу передать словами то ощущение, которое охватило меня при слушании его; это было такое блаженство, от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этою музыкой, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени мой, что он принадлежит мне и что этого права у меня никто отнять не может. …В этой новой обстановке, между столькими чужими людьми, мне показалось, что Вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне, что моей собственной силы чувства достаточно для того, чтобы владеть Вами безраздельно. В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною:

Здесь я владею и люблю.

Простите мне этот бред, не пугайтесь моей ревности, ведь она Вас ни к чему не обязывает. Это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От Вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы: я хотела бы, чтобы Вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на ты. Я думаю, что в переписке это не трудно, если Вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива. Будьте Вы благословенны за это счастье! В эту минуту я хотела бы сказать, что обнимаю Вас от всего сердца, но, быть может, Вы найдете это уж слишком странным, поэтому я скажу, как обыкновенно: до свиданья, милый друг, всем сердцем Ваша».

Вся ее любовь, и за любовью — вся ее ревность, проснулись вдруг. Уже на следующий день она повторяла себе, что она — мать одиннадцати детей и бабушка. «Бабушка», — повторяла она вслух, сжимая худыми руками голову, и все-таки мысль о молоденьких консерваторках, о том, что еще кому-нибудь пишет он письма на пяти листах, сводила ее с ума.

Но он отвечал ей от полноты сердца, и вид его конверта с итальянским штемпелем действовал на нее так, как если бы она «вдыхала эфир». Он отвечал ей:

«Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю, и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования. Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их...»

От того, чтобы перейти на «ты», Чайковский отказался.

Как-то само собой, без обсуждения и предварительных условий, фон Мекк взяла на себя заботы о материальном благополучии Чайковского, выдавая ему ежегодно по 6 тысяч рублей. В любой момент своей жизни Чайковский находил в ней тот отклик, ту поддержку, которые в данную минуту ему были нужны. Надежда Филаретовна создавала исключительно благоприятную атмосферу для творчества, и Чайковский ее одну допускал в свою творческую лабораторию.

«Милостивый государь» скоро сменился в письмах «дорогим», потом «другом» с увеличивавшимся количеством нежных эпитетов. Во многих письмах фон Мекк стала касаться того влияния, которое оказала встреча с Чайковским на ее жизнь, восторженно писала о восприятии его музыки: «Я не могу Вам передать, что я чувствую, когда слушаю Ваши сочинения. Я готова душу отдать Вам, Вы обоготворяетесь для меня; все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души».

Петр Ильич с умом замалчивал подобные порывы. Они ловко обходили все деликатные темы.

И все же в первую очередь в переписке Чайковского и фон Мекк поражает поток чувства симпатии, благодарности друг другу, общности мыслей и переживаний. Их переписку можно рассматривать как летопись музыкальной и духовной жизни композитора, его подробной и интересно написанной автобиографией. Оба они доверялись перу и бумаге с явным удовольствием и были прекрасными стилистами. Они умели вести в письмах непринужденный светский разговор и выпукло зарисовывать важнейшие моменты жизни и творчества композитора, исторические события и быт музыкального мира.

Он ехал в Москву, дело о разводе требовало его присутствия. По дороге он обещал Надежде Филаретовне побывать в ее Браилове, где сейчас не было никого и куда она телеграфировала дворецкому о его приезде.

Имение это стоило около трех миллионов и приносило доходу в несколько сот тысяч рублей… Он прожил здесь около двух недель, перед тем как пуститься в московскую жизнь. Здесь все было к его услугам — что-то райское, что-то сказочное было во всех этих ожидавших его желания верховых лошадях, лодках, охотничьих ружьях, собаках, в купальне, фисгармонии, вестовых, которых он мог в любое время дня и ночи посылать на телеграф… Он уехал за день до приезда хозяйки.

Дворецкому Ивану Васильеву в доме на Рождественском бульваре, как и дворецкому Марселю Карловичу в Браилове, было заблаговременно приказано барыней из Парижа: если придет господин Чайковский, музыкальный сочинитель, впустить его, принять, проводить по дому, показать все пятьдесят две комнаты: рояли, библиотеку, фарфор, картины, орган, баню; если изъявит желание — оставить одного, на сколько будет угодно; если пожелает остаться, поселиться в трех, приготовленных ему, комнатах левого флигеля (со Стейнвеем) — ничем его не беспокоить, исполнять малейшее его желание, обед и ужин подавать, когда прикажет и куда прикажет. И то время, когда он будет в доме — час ли, месяц ли, — никого посторонних в дом не впускать и к нему без зова не входить. Самому дворецкому, Ивану Васильеву, подавать к столу, убирать его комнату, сопровождать его в баню...

В пятницу, 29-го числа он решил, что отправится взглянуть на дом «лучшего друга» — на дом, который она предлагала ему, как предложила дом в Браилове: «Нравится? Ну, так и живите, милый, несравненный человек!» — она, этот ангел, которого, как настоящего ангела, он ни разу близко не видел и, вероятно, не увидит никогда.

Когда дворецкий Иван Васильев открыл высокую парадную дверь, он сразу узнал музыкального сочинителя.

— Барыня Надежда Филаретовна, — сказал он, почтительно и ловко помогая снять пальто, принимая шляпу и опытным глазом мгновенно окинув красивую голову гостя, покатые его плечи и сюртук, застегнутый на верхнюю пуговицу. — Барыня Надежда Филаретовна писали из Парижа..

Неловкости Петр Ильич боялся больше всего, но неловкости не было. Распахнулись двери влево и вправо, мелькнула широкая каменная лестница, зеркальный разостлался паркет.

— Пожалуйте.

Смущен был дворецкий: в доме работали обойщики…

Он оглянулся. Он был один в молчании громадного, старого дома. Гостиная, спальня и туалетная комната, уготованные ему, где все дышало и звучало ею, — это была крепость, где он мог защититься от мира, — роялем, кипами нот, книгами, тенью друга, присутствующего незримо, осененный ее крылом, — или просто: у нее под крылышком. Он не знал, с чего начать: он обещал ей до всего дотронуться, сыграть на роялях, перелистать Шумана и Шопена, пересмотреть альбомы. Повторить здесь письмо Татьяны к Онегину, о котором она говорила, что, слушая его, «ощущаешь собственную свою человечность».

И вдруг заметил, что прошел уже час, как он здесь, что он выкурил целую гору папирос и что начало темнеть. И не успел он додумать этой мысли о сумерках, как где-то вдалеке теряющихся комнат задрожал свет. Это Иван Васильев шел к нему с двумя бронзовыми семисвечниками.

Да, слава идет. Ощупью, но подходит. Только бы развязаться с профессорством и погрузиться в сочинительство, где-нибудь на краю света, в райском уголке, благо Надежда Филаретовна не считает присылаемых ему денег...

Вот эти комнаты, полные прелести, тишины, уюта, какой-то роскошной простоты, она предлагала ему, она давала ему тайный рай в самом сердце Москвы — никто не должен был знать, что он живет здесь, только она одна: в Париже, Сан-Ремо, Флоренции будет она чувствовать его присутствие, не рядом с собой, — для этого она слишком умна и добра, а только среди вещей своих. Но нет, жить здесь невозможно — немыслимо жить в плену у женщины, страшно это, да и стеснительно как-то: ну чем все это может кончиться?.. Но как трудно уйти из этого места в свою квартиру на Знаменке, к обыкновенной жизни, с делами, буднями... А уйти надо.

Он еще раз прошел в спальню, заглянул в туалетную. Там, на умывальнике, были разложены новенькие щетки, гребенки, мыла. А у постели, на ночном столике, лежали любимые его бостанжогловские папиросы, лист нотной бумаги и остро отточенный карандаш.

И вдруг в горле у него что-то остановилось, на мгновение сжалась грудь, и тяжело, нестерпимо тяжело и душно стало сердцу. Нет, все это — забота и любовь — не для него. Он не был тем, чем она предполагала.