В начале данной страницы Вы можете прочитать более краткое интерьвью, а ниже полную статью Беличевой С.А.

Чайковский: кто превратил гения в гея?

05.11.2014

Дарья ЕФРЕМОВА

5 ноября в Москве состоялся телемост «Москва — Санкт-Петербург — Екатеринбург», посвященный грядущему в мае 2015-го юбилею Петра Ильича Чайковского. Яркая гениальность, одиночество и содомия — именно так привычно выстраивается образный ряд, когда речь заходит о великом композиторе. «Культура» побеседовала с доктором психологических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ Светланой Беличевой о природе нездорового интереса к «темным сторонам» личности гения.

культура: В самом деле, так ли важно, «был» — «не был»? Как говорится, мы ведь любим Чайковского не за это...

Беличева: Конечно, обсуждать гениального композитора исключительно в ключе сексуальной ориентации — абсурд. Даже если бы «факты» подтвердились, едва ли это могло повлиять на восприятие его наследия. Но как психолог я всегда сомневалась. Такую музыку — гармоничную, светлую, исцеляющую — не мог написать изломанный человек. Гомосексуализм хоть и не порок, но и не норма. Это сексопатология, которая, как и любая болезнь, накладывает отпечаток на творчество — должен чувствоваться какой-то надлом. За Чайковского обидно еще и потому, что в этих слухах много откровенно компрометирующего, скабрезного. Ему ведь приписывают не только страсть к взрослым друзьям, извозчикам и слугам. Говорят, будто он совратил своего племянника Боба Давыдова, а вот это уже кощунство. Он любил этого мальчика как сына.

культура: Амфитеатров писал, что Чайковскому был свойственен духовный, платонический эфебизм. Этим и объяснял привязанность к племянникам.

Беличева: Думаю, все проще. У Чайковского своих детей не было. И семья сестры Саши заполняла этот вакуум. В браке с Львом Давыдовым у нее было четыре дочери и три сына. Петр Ильич тепло относился ко всем племянникам, но выделял Боба — Владимира. Талантливый, тонко организованный, склонный к рефлексии мальчик был особенно дорог ему, понятен. И совсем уж безумство — подозревать Петра Ильича, а заодно и его брата Модеста в гомосексуальном влечении к глухонемому Коле Конради, которого воспитывал Модест. Ведь он добился необыкновенных успехов в воспитании больного ребенка, научив его говорить и понимать речь собеседника. А Петр Ильич Николая просто обожал. «Коля с первого раза совершенно и навеки обворожил меня, — писал он брату Анатолию. — Любовь моя к Коле, основанная, во-первых, на его чудном кротком нраве и уме, во-вторых, на глубоком сожалении к нему, возрастала в геометрической прогрессии с каждой минутой».

культура: Похоже, Чайковский был сентиментальным человеком.

культура: Похоже, Чайковский был сентиментальным человеком.

Беличева: Даже слишком. И эта привычка — писать трогательные письма, не скупиться на добрые слова — лишь подпитывает слухи. У Петра Ильича был слуга, Алеша, без которого беспомощный в бытовых делах композитор не мог обходиться. «Ведь я тебя люблю не как своего слугу, а как самого близкого родного, как брата или как сына», — признавался в письме. Один из основных биографов Чайковского, профессор Йельского университета Александр Познанский видит здесь не что иное, как «феномен переноса эротических чувств». Мало того, что Алексей дважды женатый, так он еще вел жизнь, полную любовных приключений. Чайковский был крестным отцом его сына Егорушки, ужасно горевал о судьбе соблазненной Алексеем кларанской служанки, испытывал «жалость к бедной Мари и порыв сильнейшей нежности к эмбриону, находящемуся в ее чреве», всю ночь проплакал, узнав о смерти Феклуши, первой жены своего слуги.

культура: Действительно, редкая чувствительность.

Беличева: В этом нет ничего особенного. Если пользоваться терминами современной психологии, по своему душевному складу Чайковский был психастеником. Натура крайне тревожная, отзывчивая, ранимая. Склонный к депрессивным состояниям, самоедству, он жил, пока работалось. И начинал киснуть, если дело не шло. Выпивал, глушил свое состояние.

В Московской консерватории Чайковский был всеобщим любимцем. Как вспоминает Константин де Лазари: «Все, кто только входил с ним в сообщение, сразу подпадали под его очарование… Его просто разрывали на части приглашениями, и, не имея духа отказать никому, он принимал их, но это его очень тяготило, потому что отвлекало от работы сочинительства».

культура: Говорят, у него было много поклонниц.

Беличева: Он был красив, а в конце жизни еще и богат. Вот эти отвергнутые дамочки и пустили слух о его гомосексуализме.

культура: Что же он всех отвергал? Боялся связываться с женщинами после неудачной женитьбы?

культура: Что же он всех отвергал? Боялся связываться с женщинами после неудачной женитьбы?

Беличева: Женитьба его окончательно добила. А вообще, отношения с женщинами складывались непросто. В молодые годы часто увлекался. С однокашниками по Императорскому училищу правоведения ездил по балам, флиртовал. Писал сестре: «Четвертый раз влюбляюсь. Опять Соня». А потом он страстно увлекся французской певицей Дезире Арто. Через полгода после знакомства в письме к отцу испросил благословения: «Мы воспламенились друг к другу весьма нежными чувствами <...> Само собой разумеется, что тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем». Впрочем, в том же письме к отцу Петр Ильич пересказывает опасения друзей, особенно Рубинштейна, «что, сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль мужа своей жены, то есть ездить за ней по всем углам Европы, жить на ее счет, отвыкну от работы». Брак, как известно, не состоялся. Дезире не сдержала данного Чайковскому обещания и вышла замуж за испанского оперного певца Мариано Падилью-и-Рамоса. «Какова госпожа», — бравировал Чайковский в письме к Модесту. Но на самом деле, он очень расстроился, я бы даже сказала, перенес психотравму. Один из близких друзей композитора Николай Кашкин рассказывал, как на очередном концерте Арто Чайковский сильно волновался: «При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, едва ли много он мог рассмотреть, потому что у него у самого из-под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал».

культура: Ну а потом была неудачная женитьба...

культура: Ну а потом была неудачная женитьба...

Беличева: Антонина Милюкова, совсем как пушкинская Татьяна, написала ему первой. Призналась в любви. Даже грозилась покончить с собой, если он ею пренебрежет. Дама истерического склада. Но Петр Ильич этого не заметил: он как раз начинал работать над «Евгением Онегиным», восхищался героиней и ужасно возмущался черствостью Онегина. В итоге посчитал своим долгом жениться на страстно любящей его 28-летней девушке. Этому решению способствовало и настойчивое желание отца видеть сына женатым. То, что он испытал после свадьбы, Чайковский весьма красноречиво описывает в письме Надежде фон Мекк: «Я провел две недели в Москве со своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых нравственных мук. Я впал в отчаяние. На меня стали находить минуты безумия, во время которых моя душа наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. Мои занятия консерваторские и домашние стали невозможны, ум стал заходить за разум. <...> Ежечасно она повторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. По большей части, это все были генералы, племянники знаменитых банкиров, известные артисты, даже лица императорской фамилии. Засим, не менее часто она с каким-то неизъяснимым увлечением расписывала мне пороки, жестокие и низкие поступки... <...> Она говорила мне, что влюблена в меня четыре года; вместе с тем, она очень порядочная музыкантша. Представьте, что при этих двух условиях она не знала ни единой ноты из моих сочинений. <...> Но нужно быть справедливым. Она поступала честно и искренно. Она приняла свое желание выйти замуж за любовь».

культура: Довольно язвительная характеристика.

культура: Довольно язвительная характеристика.

Беличева: На самом деле, он очень корил себя за то, что так и не смог привязаться к жене. Даже хотел топиться, но, слава Богу, дело было в ноябре, река замерзла. Уехал за границу, дописал там «Евгения Онегина», как-то пришел в себя. Развестись так и не удалось: слишком унизительная процедура — надо доказывать прелюбодеяние кого-то из супругов через Синод. В итоге договорились, что он будет ее содержать, а она его не беспокоить — даже письмами. Такое впечатление, что после этого он решил не связываться всерьез с женщинами. Общался в письмах только с Надеждой фон Мекк. Очень искренняя, исповедальная переписка, полная настоящей духовной близости. Меценатка, жена железнодорожного магната, дама чрезвычайно умная и образованная, она очень высоко ценила гений Чайковского. Настолько, что стала его субсидировать — высылала по шесть тысяч рублей в год. Это позволило ему оставить работу в Консерватории — там были нагрузки по 27 часов в неделю — и целиком посвятить себя творчеству.

культура: Арто, Милюкова, фон Мекк... Почему композитору упорно приписывают нетрадиционную ориентацию? Как появились эти слухи?

Беличева: «Версии» начали распространяться в эмигрантской среде досужими дамочками, так и не удостоившимися его внимания. Затем слух подхватила Нина Берберова, очевидно, в целях популяризации собственного имени. Она и раскрыла «страшную» тайну, объяснив необходимость сомнительных разговоров прогрессивностью западного менталитета и открытиями Фрейда. «Андрогинизм начал пониматься не как болезнь, которую нужно лечить, а как опыт, через который проходит около 20 процентов людей», — писала она. Но если Берберова основывалась на слухах — поговорила с каким-то человеком, снимавшим у Модеста квартиру, — то современные ученые пошли дальше. Александр Познанский в монографии «Чайковский» прямо-таки настаивает на гомосексуальности композитора, делая соответствующие выводы из самых невинных фактов.

культура: Например?

Беличева: Познанский уверяет, будто между Чайковским и его младшими братьями-близнецами Анатолием и Модестом существовала «сильная эротическая напряженность». В возрасте четырех лет они остались без матери, и старший брат о них очень заботился. «Я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнские ласки. И с тех самых пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов для них на всякую жертву, так и они беспредельно мне преданы», — писал он фон Мекк. Эти слова биограф приводит в качестве доказательства.

Еще один аргумент — стихотворение «Ландыши», написанное Чайковским. В нем описываются разные времена года, отождествляемые с разными возрастными этапами жизни человека. Заканчивается оно четверостишием: «Но, как природа вся, мы, жаждой жить влекомы, / Зовем тебя и ждем, красавица весна! / Нам радости земли так близки, так знакомы, — / Зияющая пасть могилы так темна!» В этом автор видит гомоэротический символ. Но самый «убедительный» довод — дружба композитора с поэтом, эрудитом и острословом Апухтиным, который, по мнению Познанского, не скрывал своей гомосексуальной ориентации. В психологии есть такое понятие — аддикция. Это зависимость восприятия от предшествующего опыта, стоящих перед человеком задач, мотивов деятельности, убеждений. Не зная лично Познанского, мы не можем говорить о его опыте. Но, что касается ценностей, они просматриваются. Сотрудник Йельского университета, эмигрант, Познанский строит книгу на искусственной дихотомии «правдивого западного» и «лживого советского». Идеи узаконивания однополых браков, пронумерованных родителей, пропаганды гомосексуальных отношений исследователю, похоже, очень близки.

культура: Чайковский как символ гей-движения? В конечном счете, кем бы ни был — гетеро-, гомо- или бисексуалом, это никак не объясняет природу его музыкального таланта.

Беличева: Конечно. Исследователю, по-настоящему любящему музыку Чайковского, не пришло бы в голову копаться в личной жизни композитора. Важнее сосредоточиться на характеристике его натуры, тонкой и трагедийной. И на том непростом пути, который прошел Чайковский — от безвестности и бедности к мировой славе. К славе, кстати, у него было сложное отношение. С одной стороны, он ее искал. С другой — опасался. Подозревал, что слава неизбежно вызовет нездоровый интерес к личной жизни, чего как скромный и застенчивый человек он меньше всего хотел. Так все и вышло.

источник: http://portal-kultura.ru/articles/sensatsiya/68938-chaykovskiy-kto-prevratil-geniya-v-geya/

и более полная версия. Статья С.А. Беличевой

Слухи и аддикция как аргументы доказательств нетрадиционной ориентации П.И.Чайковского

Сложное было отношение у Петра Ильича к славе. С одной стороны, ему хотелось, чтобы его произведения были широко известны в России и за ее пределами. С другой, он опасался, что слава неизбежно вызовет нездоровый интерес к личной жизни артиста, чего как скромный и застенчивый человек он меньше всего хотел.

Слава Чайковского действительно еще при его жизни широко распространилась не только в России, но и за рубежом, в европейских столицах, за океаном, в Америке, где триумфально проходили его концерты. Однако, эта всемирная известность и популярность композитора при его жизни не повредила его репутации и не вызвала грязных слухов и пересудов в отношении его личной жизни. Напротив, все современники, знавшие Чайковского с юных лет, когда он учился в училище правоведов, и до профессоров Московской консерватории оставили о композиторе самые восторженные отзывы.

Его товарищ по училищу правоведения Иван Турчинов вспоминает: «Доброта, мягкость, отзывчивость и какая-то беззаботность по отношению к себе были с ранней поры отличительной чертой в характере Чайковского. Даже строгий и свирепый Рутенберг (офицер-воспитатель) выказывал ему особую симпатию» (с.40. Здесь и далее нумерация страниц из книги А.Познанского «Чайковский», М., 2010).

В Московской консерватории он также становится всеобщим любимцем. И как вспоминает Константин де Лазари: «Все, кто входил с ним в сообщение сразу попадали под его очарование… Его просто разрывали на части приглашениями и, не имея духа отказать никому, он принимал их, но это очень его тяготило, потому что отвлекало от работы сочинительства» (с. 143).

Секрет личностного обаяния Чайковского хорошо объясняет характеристика, данная ему лечащим врачом Василием Бертенсоном: «Кто знаком с его (Чайковского) биографией, тот знает, что вся его жизнь была любовью ко всему существующему; от букашки до человека, от фиалки до благоуханного и яркого творения молодого художника, всему и всем желал блага и истинно был счастлив когда ему удавалось кого-то осчастливить, кому-то помочь и что-нибудь прекрасное поддержать» (с. 139).

Вот эта характеристика, данная композитору его лечащим врачом и подтвержденная многими другими воспоминаниями, исчерпывающе объясняет то участие, которое он проявлял ко многим своим ученикам, а порою и незнакомым молодым людям, обращающимся к нему за помощью. И не случайно, Н.Ф.фон Мекк, для которой было важно, чтоб «свойства человека были равны его таланту», и которая, как она признавалась в письме к Чайковскому, собирала все сведения о нем, в результате чего «была счастлива, что в нем музыкант и человек соединились так прекрасно и гармонично» (с.251).

Тем не менее, опасения Чайковского, что слава вызовет нездоровый интерес к его личной жизни подтвердились, увы… уже спустя без малого столетие после его смерти. Именно личной, а вернее сексуальной жизни композитора начали посвящать свои исследования его будущие биографы. Одна из первых обратилась к этой теме эмигрировавшая в Америку Александра Орлова. Она обнародовала свою версию смерти композитора, якобы покончившего с собой по требованию бывших соучеников по училищу правоведения дабы предупредить разоблачение в его гомосексуальных связях и позор, грозящий правоведам этим разоблачением.

Александр Познанский, сотрудник Йельского университета, один из ведущих исследователей биографии Чайковского без труда разоблачает версию Орловой о самоубийстве композитора. В своей книге «Самоубийство Чайковского. Миф и реальность», М., 1993 он буквально высмеивает «мелодраматичную абсурдность мифа о самоубийстве композитора, обоснованную слухами околовечной давности». Высмеять и опровергнуть миф Орловой было нетрудно, поскольку умирал Чайковский от холеры, на петербургской квартире своего брата Модеста в окружении трех врачей и многочисленных родственников. Известные петербургские врачи братья Лев и Василий Бертенсон последние два дня 24-25 октября по требованию встревоженной публики издавали бюллетени о состоянии умирающего в газетах «Новости и биржевая газета», «Петербургская газета».

Будучи скрупулезным исследователем А.Познанский изучил огромное количество архивных материалов, дневников, переписки композитора, воспоминаний его современников и издал не один том своих трудов. Одной из последних его книг в серии ЖЗЛ в 2010 году вышла его объемная в 760 страниц книга «Чайковский». Однако этот скрупулезный исследователь сосредоточился не столько на исследовании загадки музыкального гения и его творчества, сколько на поисках доказательств его нетрадиционной ориентации. Не найдя прямых свидетельств о гомосексуальных связях композитора он прибегнул к психологическому анализу и собственным умозаключениям. При этом автор не заметил, как на страницах своей же книги приводит разоблачения собственных умозаключений.

Так, «особенная» дружба, в природе которой автор не сомневается, в училище правоведения связывала Чайковского с правоведом Сергеем Киреевым, который был младше его на 4 года. Чайковский ни от кого не скрывал, как он любит Сергея, как и не скрывал своего огорчения по поводу холодного обращения, а тех и издевательств, которыми отвечал мальчик на проявление к нему нежных дружеских чувств старшего товарища. Тем не менее, дружба эта сохранялась долгие годы и после окончания училища. Чайковский был принят в семье Киреевых, к которому так привязался, что называл его «святым». Мало того, он еще и влюбился в сестру Сергея Софью, о чем пишет своей сестре: «Софи приезжала ненадолго из Саратова. И я имел счастье видеться с ней в театре».

Однако эту влюбленность в Софью Кирееву автор трактует всего лишь желанием Чайковского ввести свою сестру Сашу в заблуждение по поводу его истинных чувств и привязанностей. Вряд ли в 1861 году, когда Чайковскому было всего 21 год, у сестры, живущей в имении мужа в Каменке, могло возникнуть подозрение в нетрадиционной ориентации брата. Да и Чайковский, об искренности которого свидетельствуют все, знавшие его современники, вряд ли был способен на столь преднамеренную ложь. К тому же и «святое» семейство Киреевых вряд ли ответило бы ему взаимностью, если бы возникли подозрения в гомоэротических чувствах Петра Ильича к их сыну.

Тем не менее, автор, претендующий на психологический анализ, из всех этих очевидных фактов делает обратный вывод, подтверждающий его убеждение в гомосексуальности композитора. Такое явное искажение в оценке очевидных фактов свидетельствует об отчетливо выраженной аддикции восприятия автором личности Чайковского.

По определению, данному в психологических словарях «Аддикция-зависимость восприятия от предшествующего опыта, личностных особенностей субъекта, от стоящих перед ним задач, мотивов деятельности, убеждений, интересов».

В качестве убедительного аргумента нетрадиционной ориентации Чайковского Познанский приводит его дружбу с поэтом, эрудитом и острословом Апухтиным, который по мнению автора не скрывал своих гомосексуальных отношений.

Правда, непонятно откуда получена Познанским эта информация, поскольку на других страницах своей книги он пишет, что биография Апухтина никем не изучалась, а еще далее, что Апухтин пережил страстную любовь к певице Александре Панаевой, следствием которой стал цикл любовных стихов поэта.

И у автора не находится другого доказательства гомосексуальности Апухтина, как его четверостишие:

И вот идет она, и в миг

Любовь, тревога, ожиданье,

Блаженство - все слилось у них

В одно безумное лобзанье. (С.93)

Очевидно, ничем иным как авторской аддикцией не объяснить, почему стихи, обращенные к НЕЙ, являются для Познанского доказательством пристрастия поэта к однополой любви.

Но ещё более нелепо, бездоказательно и оскорбительно для Чайковского утверждение автора о «наличии сильной эротической напряженности» между Петром Ильичем и его младшими братьями-близнецами Анатолием и Модестом. Эти мальчики в 4 года остались без матери, и старший брат своей любовью и заботой стремился заменить им мать. Он пишет Н.Ф. фон Мекк, и эти слова приводит Познанский в своей книге: «Я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнская ласка. И с тех самых пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов для них на всякую жертву, так и они беспредельно преданы мне» (с.91).

То есть, не имея сведений ни о каких гомосексуальных партнерах Чайковского, автор готов приводить самые абсурдные доказательства его нетрадиционной ориентации, включая братскую любовь к младшим, рано осиротевшим братьям.

Тщательно исследуя сексуальную жизнь композитора, автор не может обойти тему его влюбленности в представительниц противоположного пола, о чем Чайковский пишет в своем письме сестре Саше:

«Недавно я познакомился с некой М-ме Гернгросс и влюбился немножко в ее старшую дочку. Представь, как не странно? Ее тоже зовут Софи. Софи Киреева, Соня Лапинская, Софи Боборыкина, Софи Гернгросс - все Софьи! Вот много-то премудрости:

Сегодня за чашкой кофе

Мечтал о тех, о ком вздыхал,

И поневоле имя Софья

Четыре раза сосчитал». (С.88)

И поскольку эти влюбленности уж слишком явно опровергают навязываемую читателям убежденность в гомосексуальности Чайковского, то автор объясняет их не иначе как его желанием маскироваться в глазах сестры. Уж не слишком ли старательно маскировался не умеющий лгать Петр Ильич, насчитав аж четыре своих влюбленности, назвав при этом их реальные имена и фамилии, да еще для пущей убедительности присочинивший стих по этому поводу?

Будучи скрупулезным исследователем Познанский не может не упомянуть о страстном увлечении Чайковского знаменитой французской певицей Дезери Арто, с которой познакомился весной 1868 года. В декабре этого же года он уже в письме отцу испрашивает благославление на брак и не стесняясь рассказывает: «Мы воспламенились друг к другу самыми нежными чувствами, и взаимные признания в оных за сим немедленно последовали. Само собой разумеется, что тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничего тому не помешает» (с.148).

Однако, несмотря на все эти откровенные признания, Познанский все-таки усомнился в пылкой страсти композитора, поскольку в этом же письме отцу он пересказывает опасения друзей, особенно Рубинштейна, «что сделавшись мужем знаменитой певицы, я буду играть весьма жалкую роль моей жены, то есть ездить с ней по всем углам Европы, жить за ее счет, отвыкну от работы и не буду иметь возможности работать» (с.149).

Казалось бы, само собой напрашивается вывод о глубине чувств композитора, которого не останавливали даже такие серьезные доводы. Однако Познанский напротив усматривает в этих пересказанных опасениях друзей, что тон и интонация этого письма далеки от пылкой страсти. Автора, посвятившего свою книгу доказательствам гомосексуальности Чайковского, не убедили в реальности его любовной страсти к Арто и воспоминания современников, рассказывающих, как он реагировал на появление певицы после того, как она ему изменила и вышла замуж за тенора Падиллу. Кашкин рассказывает, что на концерте Арто: «Мне пришлось сидеть в партере рядом с Чайковским, волновавшимся очень сильно. При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, едва ли много он мог рассмотреть, потому что у него у самого из-под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал» (с.153).

Кашкин также был свидетелем, как через 7 лет после разрыва в 1875 году в директорскую комнату Рубинштейна, где они были с Чайковским, вошла мадам Арто. Чайковский при виде ее вскочил с места и побледнел. Дама в свою очередь тоже смутилась и тут же вышла. Казалось бы, и пылкие письменные признания композитора, и его реакция на появление изменившей ему женщины должны неопровержимо свидетельствовать об искренности и глубине его чувств, испытываемых им спустя много лет после разрыва. Но этого упорно не замечает автор, настойчиво убеждающий читателя в нетрадиционной ориентации композитора.

И, конечно, весомым аргументом, подтверждающим по мнению автора гомосексуальность Чайковского, служит его неудачная женитьба на Антонине Милюковой. При этом, несмотря на свои претензии на психологический анализ, Познанский не замечает ни обстоятельств женитьбы, ни причин быстрого и резкого охлаждения Чайковского к своей жене.

Решение о женитьбе созрело у композитора в то время, как он был захвачен работой над оперой «Евгений Онегин». Как рассказывал консерваторский профессор Кашкин со слов самого Чайковского, он любил Татьяну и страшно негодовал на холодного и бессердечного Онегина. Получив письмо от Антонины Милюковой, где она писала, что не может жить без него и готова покончить с собой, чувствительный и сострадательный Петр Ильич посчитал своим долгом жениться на страстно любящей его 27-летней девушке. Этому решению способствовало и настойчивое желание отца видеть своего сына женатым.

То, что он испытал после женитьбы, Чайковский весьма красноречиво описывает в письме Н.Ф.фон Мекк; «Я провел две недели со своей женой. Те две недели были рядом самых невыносимых мук. Я впал в отчаяние. Я искал смерти. На меня начали находить минуты безумия, во время которых моя душа наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее, мои консерваторские и домашние занятия стали невозможны. Ум стал заходить за разум».

В последующих письмах он поясняет, чем вызвала такую лютую ненависть его жена: «Весь ее разговор сводится к бесчисленным рассказам о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. Не менее часто она расписывала мне пороки, отвратительное поведение своих родных, с которыми, как оказалось, она на ножах, и со всеми поголовно. Особенно доставалось при этом ее матери… Она говорила, что влюблена в меня четыре года,… и при этом не знала не единой ноты из моих произведений… Она никогда не была на концертах музыкального общества. Между тем как всегда могла видеть там предмет четырехлетней любви…Она меня никогда не любила …. Она приняла свое желание выйти за меня замуж за любовь и сделала все, что было в ее силах, чтобы привязать меня к себе» (с.306-307).

Очевидно такое поведение молодой жены могло оттолкнуть и отбить всякое физическое влечение даже и у влюбленного мужа, тогда как чувство влюбленности к Антонине Чайковский никогда не испытывал, а только надеялся, что со временем привыкнет и полюбит жену. Но оглушившая его своей глупой и пошлой болтливостью женщина, которую он называл «живым памятником моего безумства», конечно, ничего кроме лютой ненависти вызвать не могла.

Поскольку для убедительного доказательства нетрадиционной ориентации композитора автору все-таки необходимо было представить его реального сексуального партнера, которого при всем своем усердии Познанскому не удалось отыскать, ему ничего не оставалось, как пришлось предположить, что это был Алексей, любимый слуга Петра Ильича, без которого беспомощный в бытовых делах и ведя кочевую жизнь, он не мог обходиться. Однако преданная служба хозяину не мешала Алексею вести свою полную любовных приключений личную жизнь, о чем повествует сам же автор. За границей кларанская служанка Мари родила от Алексея ребенка. И композитор, когда узнал об ее беременности, испытал отнюдь не чувство ревности, а «жалость к бедной Мари и порыв сильной нежности к эмбриону, находящемуся в ее чреве» (с.463). Такие чувства обычно люди испытывают к своим внукам, родившимся от любимых детей. Кстати, Чайковский так и характеризует свою любовь к Алексею как отцовскую в одном из писем к нему: «Я ведь тебя люблю не как своего слугу, а как самого близкого родного, как брата или как сына» (с.514). Однако для автора эта нежность к будущему ребенку слуги, которого Петр Ильич любит как сына, не что иное как «феномен переноса эротических чувств», якобы испытываемых к Алексею.

Помимо внебрачных увлечений Алексей дважды был женат. И в своем дневнике композитор пишет, что проплакал всю ночь, узнав о смерти Феклуши, первой жены Алексея. Правда, эту запись автор не приводит в своей книге, как и не сообщает, что Чайковский был крестным отцом сына Алексея Егорушки, родившемуся во втором браке.

Чайковский, щепетильно относящийся к своей репутации, тем не менее не считал нужным скрывать чувства любви и привязанности к своему слуге. И особенно, когда Алексея призвали исполнять воинский долг, его письма и к Н.Ф.фон Мекк, и к братьям буквально полны стенаний, как ему плохо без Алеши, как он его любит и скучает без него. И наверно автору, претендующему на психологический анализ, должно бы быть понятно, что вряд ли такой публичной огласке композитор предавал бы свои гомосексуальные привязанности. Пример Алексея, зачисленного автором в гомосексуальные партнеры композитора, весьма наглядная иллюстрация того, как авторская аддикция сказывается на искаженном восприятии и толковании очевидных фактов, не согласующихся с его целями убедить читателя в нетрадиционной ориентации Чайковского.

И уж совсем кощунственно приписывать Чайковскому гомоэротическое влечение к племяннику Владимиру Давыдову. Автор не мог не знать, чем являлась для Чайковского семья его сестры Саши, состоящей в браке с сыном декабриста Л.В.Давыдовым. В этом браке у Саши родилось семь детей, четыре старших дочери и три младших сына. Не имея своей семьи и своих детей, Петр Ильич относился к племянникам как к собственным детям, особенно выделяя художественную натуру Боба – Владимира. Нежная и глубокая привязанность Петра Ильича к Бобу усиливалась с годами, по мере того как слабели отношения с сестрой, погруженной в свои семейные проблемы и болезни, отдалился после женитьбы и отъезда на службу в Тифлис брат Анатолий, умерли близкие друзья Апухтин и Кондратьев. В полной мере стареющий композитор свою потребность в душевной привязанности перенес на любимого племянника Боба. И наверно было бы сверхкощунством отказывать композитору в праве на естественные чувства любви и привязанности к племяннику, заменившему ему сына, выдавая их за гомосексуальное влечение. Талантливый, разносторонне развитый, тонкоорганизованный, но так и не нашедший применения своим способностям, Владимир неслучайно вызывал особую заботу и тревогу композитора. Его опасения оказались ненапрасными. Уже после смерти Чайковского в 1906 году Боб застрелился.

Не менее кощунственно подозревать Петра Ильича, а заодно и его брата Модеста в гомосексуальном влечении к глухонемому мальчику Коле Конради, которого, живя в семье Конради, с 4-х лет воспитывал Модест. Изучив все новомодные методики, Модест добился необыкновенных успехов в воспитании этого глухонемого ребенка, выучив его говорить и понимать речь собеседников так, что он почти не отличался от здоровых людей.

Петр Ильич обожал детей и как он пишет Анатолию: «Коля с первого раза совершенно и навеки обворожил меня…Любовь моя к Коле основанная, во-первых, на его чудном кротком нраве и уме, а во-вторых, на глубоком сожалении к нему, возрастала в геометрической прогрессии с каждой минутой, и теперь это для меня одно из самых близких сердцу существ в мире» (с. 219).

Родители Коли, наблюдая его отношения с Модестом, в отличие от автора не испытывали ни малейших подозрений в гомоэротическом влечении воспитателя к их сыну и всецело доверяли ему. Модест в компании с Петром Ильичем и Колей не раз путешествовал по Европе, не давая ни малейшего повода к такому рода подозрениям. Повзрослевший Коля благополучно женился, продолжая сохранять родственные отношения со своим воспитателем и его старшим братом, знаменитым композитором.

В доказательстве нетрадиционной ориентации композитора за неимением других источников и свидетельств автор цитирует вымаранные места из писем Петра Ильича брату Модесту. Однако в письмах Модесту из-за границы пишется по большей части о случайных увлечениях композитора лицами женского пола, что по мнению автора делается Чайковским исключительно в целях конспирации.

А между тем автор, столь тщательно и заинтересовано изучающий сексуальную жизнь Чайковского, почему-то не заметил публикацию в 1913 году в ростовской газете «Утро юга» с фотографией внебрачной дочери композитора, певицы лондонской оперы. Оттиск этой публикации хранится в музее в Клину, и мало того, письмо Ивана Клименко с этим сообщением опубликовано в Альманахе «П.И.Чайковский» №1 за 1995, изданном клинским музеем. Для такого скрупулезного исследователя как Познанский очевидно не составило бы труда более подробно познакомиться с биографией и происхождением этой лондонской певицы. Однако, поскольку это никак не согласуется с его настойчивым желанием убедить читателя в нетрадиционной ориентации композитора, сообщение об его внебрачной дочери осталось незамеченным, а письма о заграничных увлечениях Чайковского прелестными иностранками признаны законсперированными.

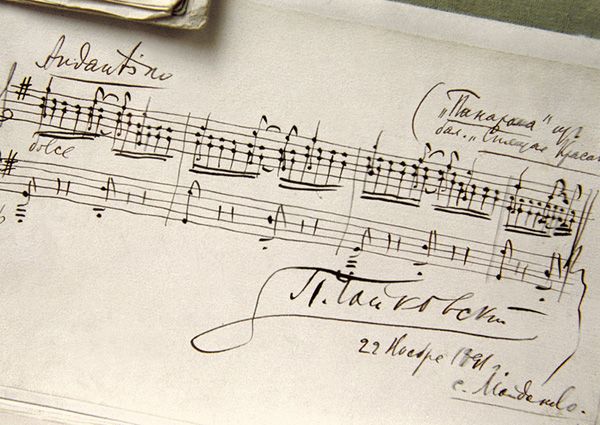

Испытывая явный дефицит свидетельств гомосексуальности композитора, Познанскому ничего не остается, как подвергнуть психологическому анализу написанное Чайковским стихотворение «Ландыши», посвященное его любимому цветку. Стихотворение большое и философское. В нем он описывает разные времена года, отождествляя их с разными возрастными этапами жизни человека. Заканчивается оно четверостишием:

Но как природа вся мы жаждой жить влекомы,

Зовем тебя и ждем, красавица весна!

Нам радости земли так близки, так знакомы -

Зияющая пасть могилы так темна!

Нужно обладать поистине больным воображением и фантазией, чтобы увидеть в этом воспевании Чайковским любимого цветка ландыша, предвестника с нетерпением ожидаемой весны «гомоэротически заряженный символ» (с.424-426).

Вот уж поистине самая наглядная и яркая демонстрация аддикции, то есть искаженного восприятия объекта под влиянием собственного опыта, установки и целей деятельности.

Вот эта в изобилии демонстрируемая авторская аддикция заставляет серьезно усомниться в свидетельствах нетрадиционной ориентации Чайковского, полученных из вымаранных мест его переписки с Модестом, а также в достоверности неопубликованной автобиографии Модеста. В своей книге Познанский так и не уточняет, кем же расшифрованы вымаранные места писем Чайковского, которые хранятся в музее композитора в Клину. Судя по всему он воспользовался статьей В.С.Соколова «Письма П.И.Чайковского без купюр»,опубликованной в Альманахе «П.И.Чайковский» 1995г-№1, изданном клинским музеем. Однако расшифровка старательно вымаранных текстов дело сложное, а часто и невозможное, И уж по крайней мере одному, а тем более предвзятому автору доверять нельзя. Необходимо привлечение независимых экспертов, что до сих пор сделано не было.

Но если при всем своем усердии Познанский не нашел современников, свидетельствующих о нетрадиционной ориентации Чайковского, как и не смог выискать ни одного реального гомосексуального партнера композитора, как не было таких свидетельств и у Н.Ф.фон Мекк, скурпулезно собирающей все отзывы о нем, тогда откуда же возникла эта прочно укоренившаяся в головах западных биографов композитора версия об его гомосексуальности. Ответ на этот вопрос дает сам же Познанский в своей работе «Самоубийство Чайковского. Миф и реальность». В этой книге он весьма едко высмеивает «мелодраматичную абсурдность» мифа о самоубийстве композитора, который на основании слухов сочинила А.Орлова. Версии о нетрадиционной ориентации композитора начали распространяться уже после его смерти и скорее всего досужими дамочками, претендующими в свое время на внимание обаятельного, талантливого и одинокого композитора и не удостоившимися взаимностью. А затем эти слухи были подхвачены такими авторами как Н.Берберова и А.Орлова в целях популяризации собственного имени и своей писанины. Однако Берберова и Орлова ссылались всего лишь на слухи и сплетни, а вот Познанский пошел дальше. Он прибегнул к откровенной аддикции, то есть искаженному восприятию личности композитора, что без труда обнаруживается при внимательном прочтении его книги «Чайковский».

Как известно, аддикция может возникать под влиянием собственного опыта, либо под влиянием установок и целей деятельности субъекта, а чаще всего при сочетании всех этих причин. Не зная лично Познанского, мы не можем судить об его сексуальной ориентации и собственном сексуальном опыте. Что же касается установок и целей деятельности они просматриваются со всей очевидностью. Западная толерантность и либерализация распространились не только на веротерпимость, но и на сферу сексуальных отношений и дошли до узаканивания однополых браков с пронумерованными родителями. В России, где хотя и нет уголовного преследования гомосексуалистов, наложен решительный запрет на пропаганду нетрадиционных отношений, а тем более не может идти и речи об узаканивании однополых браков. Вот за это стремление сохранять нормальный институт семьи и не развращать юношество разнузданной пропагандой нетрадиционных отношений Россия подвергается резкой критике западных либералов. И на Западе безусловно существует гласный или негласный заказ на то, чтобы повлиять на общественное мнение россиян, а заодно и ослабить духовные скрепы нации, представив русскую национальную гордость, гениального, всемирно известного композитора с гомоэротическим влечением к собственному племяннику и младшим братьям. И не этим ли объясняется авторская аддикция Познанского, под влиянием которой он настойчиво и увы, с извращением очевидных фактов, навязывает читателю убеждение в нетрадиционной ориентации Петра Ильича Чайковского.

Вообще объемные исследования Познанского, посвященные биографии Чайковского, оставляют чувство брезгливости и недоумения. Чувство брезгливости потому, что в приличном обществе и в традициях интеллигенции непринято копаться в чужом грязном белье и смаковать подробности интимной жизни, как это делает автор. А недоумение от того, что потратив столь немалые усилия на исследование сексуальной жизни композитора, Познанский не посчитал нужным, да видимо и не ставил такой задачи объяснить или хотя бы приблизиться к объяснению загадки и природы музыкального гения, его сложного весьма неординарного внутреннего мира.

В конечном счете, кем бы не был Чайковский, гомосексуалом, гетеросексуалом, бисексуалом, это никак не объясняет природу его музыкального таланта. И наверно исследователю, по-настоящему любящему музыку Чайковского, было бы важнее сосредоточиться на характеристике его личности, его образе жизни, отношениях с коллегами и близкими людьми, этапах творчества и о том непростом пути, который прошел он от безвестности до всемирного признания и популярности. Как это, например, сделал Л.Сидельников в своей книге «Чайковский», вышедшей в издательстве «Феникс» в 1998 году.

Очевидно авторская аддикция помешала Познанскому не только всерьез исследовать творческий путь композитора, но и объективно рассмотреть его личность с учетом тех характеристик, которые давали Петру Ильичу знавшие его современники. А они-то как раз отмечали его необыкновенную доброту, деликатность, отзывчивость, его способность видеть и любить красоту во всех ее проявлениях и в природе, и в людях, и в произведениях искусства.

На характере его отношений с людьми безусловно не мог не сказаться мир тонких вибраций, в котором жил композитор и который позволял ему улавливать звуки его волшебной музыки. Это очевидно и объясняет его избирательность в отношениях с людьми, его стремление общаться и привязываться только к узкому кругу родных и друзей, с кем он был на одной волне. Напряженное погружение в творческий процесс требовало уединения. И не в том ли трагедия Чайковского, в этой невозможности соединить естественную потребность в близкой, любящей, заботливой душе и несовместимую с творчеством жизнь в тесном семейном кругу. И наверно потому вряд ли он мог существовать в браке не только с чуждой ему Антониной Милюковой, но с Дезери Арто, женщиной, в которую был по-настоящему влюблен. К тому же, учитывая открытый З.Фредом процесс сублимации, то есть перевод либидо в творческую активность, можно понять, как и почему у работающего на износ композитора могло проходить вытеснение, т.е. сублимация либидозных влечений.

Загадка гения, тайны его творческой лаборатории, его внутренние конфликты, судьбоносные события, повлиявшие на его жизнь и творчество, всегда вызывают острый интерес и притягивают внимание самого широкого круга людей. И биографам, действительно всерьез пытающимся исследовать жизненный путь и творчество П.И.Чайковского, пора наконец отказаться от болезненно неприличного копания в подробностях его интимной сексуальной жизни, а сосредоточиться на объективном непредвзятом исследовании противоречивой, тонкоорганизованой и трагедийной личности великого русского композитора и загадки его музыкального гения, создавшего произведения, которые спустя столетия с успехом исполняются в ведущих театрах мира.

Светлана Афанасьевна Беличева — профессор Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина, доктор психологических наук, Заслуженный деятель науки РФ, Президент Некоммерческого партнерства «Консорциум «Социальное здоровье России», создатель и главный редактор журнала «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы». Член Президиума УМО вузов России по образованию в области социальной работы, кандидат в Большое ЖюриНационального психологического конкурса «Золотая Психея».

Беличева Светлана Афанасьевна

профессор, доктор психологических наук, президент, Некоммерческое партнерство «Консорциум «Социальное здоровье России»

Москва

Редакция «Психологической газеты»20.11.2014

Предисловие Л.П. Сабанеева; с виньетками худ. А.С. Степанова. - Москва: фототипия Шерер, Набгольц и К°, 1895. Альбом состоит из: 1) титульного литографированного листа, 2) посвящения великому князю Николаю Николаевичу с чувством глубочайшей преданности посвящает автор, 3) предисловия Леонида Сабанеева, 4) вступительной статьи А. Ширинского-Шихматова (на одном листе с двух сторон), 5) двух таблиц измерений, 6) профилей черепов, 7) карты, показывающей территориальное расселение разных видов лаек, в цвете на английском языке, 8) тридцати листов иллюстраций. Тип. лит. В. Рихтер. Москва. Листы помещаются в родную издательскую коленкоровую папку с золотым тиснением на крышке и кожаным корешком. Oblong. 33х48 см. Издание представляет собой чрезвычайную редкость.

Предисловие Л.П. Сабанеева; с виньетками худ. А.С. Степанова. - Москва: фототипия Шерер, Набгольц и К°, 1895. Альбом состоит из: 1) титульного литографированного листа, 2) посвящения великому князю Николаю Николаевичу с чувством глубочайшей преданности посвящает автор, 3) предисловия Леонида Сабанеева, 4) вступительной статьи А. Ширинского-Шихматова (на одном листе с двух сторон), 5) двух таблиц измерений, 6) профилей черепов, 7) карты, показывающей территориальное расселение разных видов лаек, в цвете на английском языке, 8) тридцати листов иллюстраций. Тип. лит. В. Рихтер. Москва. Листы помещаются в родную издательскую коленкоровую папку с золотым тиснением на крышке и кожаным корешком. Oblong. 33х48 см. Издание представляет собой чрезвычайную редкость.![]()

Короткая справка: Князь Ширинский-Шихматов, Андрей Александрович (1868—1927) — российский государственный деятель, статский советник, кинолог, охотовед. Известный заводчик английских сеттеров и зверовых лаек. Он был человеком весьма разносторонним и широко образованным. Имя князя Ширинского-Шихматова знакомо всем охотникам — кому из-за интереса к лайкам, кому — по названию его пули. Образование он получил в Императорском училище правоведения, службу начал в 1892 году по линии министерства внутренних дел. Получив юридическое образование, в 1896 году возглавил реставрацию Успенского собора в Кремле, чуть позже написал книгу о малых народностях Севера, выступив в защиту бедных людей от непосильных налогов. В 1903 году был губернатором в Твери, но вскоре отправился в санитарном поезде (простым санитаром) на войну с Японией.

Короткая справка: Князь Ширинский-Шихматов, Андрей Александрович (1868—1927) — российский государственный деятель, статский советник, кинолог, охотовед. Известный заводчик английских сеттеров и зверовых лаек. Он был человеком весьма разносторонним и широко образованным. Имя князя Ширинского-Шихматова знакомо всем охотникам — кому из-за интереса к лайкам, кому — по названию его пули. Образование он получил в Императорском училище правоведения, службу начал в 1892 году по линии министерства внутренних дел. Получив юридическое образование, в 1896 году возглавил реставрацию Успенского собора в Кремле, чуть позже написал книгу о малых народностях Севера, выступив в защиту бедных людей от непосильных налогов. В 1903 году был губернатором в Твери, но вскоре отправился в санитарном поезде (простым санитаром) на войну с Японией.

Многие ульяновцы, отправляясь в Москву, обращают внимание на то, что «крайней» станцией в нашем регионе является Инза. Здесь тепловозы меняют на электровозы и… до свидания, родная область. А возвращаясь ранним утром из столицы на нашем «фирменном» поезде, после Инзы всегда произносим: «Вот мы и дома». Но мало кто из нас задумывается о том, что именно эта железнодорожная ветка впервые связала «стальной» нитью Симбирск и Россию на царской Московско-Казанской железной дороге (МКЖД).

Многие ульяновцы, отправляясь в Москву, обращают внимание на то, что «крайней» станцией в нашем регионе является Инза. Здесь тепловозы меняют на электровозы и… до свидания, родная область. А возвращаясь ранним утром из столицы на нашем «фирменном» поезде, после Инзы всегда произносим: «Вот мы и дома». Но мало кто из нас задумывается о том, что именно эта железнодорожная ветка впервые связала «стальной» нитью Симбирск и Россию на царской Московско-Казанской железной дороге (МКЖД). К концу 1898 года завершилось сооружение и железнодорожной ветки, вокзала и депо на «три стойла». Симбирский губернатор Акимов извещает председателя Симбирского губернского земства: «Управляющий МКЖД господин Павлов телеграммой уведомил, что 28 сего декабря открывается правильное пассажирское и товарное движение по Сызранской и Симбирской ветке железной дороги от Рузаевки до Сызрани и от Инзы до Симбирска».

К концу 1898 года завершилось сооружение и железнодорожной ветки, вокзала и депо на «три стойла». Симбирский губернатор Акимов извещает председателя Симбирского губернского земства: «Управляющий МКЖД господин Павлов телеграммой уведомил, что 28 сего декабря открывается правильное пассажирское и товарное движение по Сызранской и Симбирской ветке железной дороги от Рузаевки до Сызрани и от Инзы до Симбирска».

культура: Похоже, Чайковский был сентиментальным человеком.

культура: Похоже, Чайковский был сентиментальным человеком.  культура: Что же он всех отвергал? Боялся связываться с женщинами после неудачной женитьбы?

культура: Что же он всех отвергал? Боялся связываться с женщинами после неудачной женитьбы?

культура: Довольно язвительная характеристика.

культура: Довольно язвительная характеристика.