История рода Фон Мекк

Данная статья не имеет прямого отношения к фон Меккам, но безусловно интересна всем, кто интересуется историей России, сословиями, императорской фамилией, наследием и наследством последнего императора Российской Империи. Я лично знаком с некоторыми из интервьируемых и очень благодарен автору и рад этой статье, которая в одном месте собрала столь авторитетные и компетентные мнения. Прочитайте, пожалуйста и поделитесь ею, если сочтете интересной. [админ сайта]

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

А ещё можно теперешнее состояние России сравнить с иконой. Ведь всё в мире иконоподобно. И Божий мир, и каждый человек, несущий в себе образ Божий. И нация — икона. И государство.

И молитвы наши — словесные иконы. Вся Россия — икона.

И много раз её пытались зачернить, испачкать, бросить в мусор. Через насилия, убийства, обманы, подкупы, бунты, революции. Да. Всё было. И что? Ты разве не знаешь, какое количество икон стало обновляться в конце двадцатого века и в начале этого? Стоит икона, почти вся чёрная, но вот на ней проступают линии, краски, она высветляется — и вот перед нами Божий лик, лики святых. Так и с Россией будет. Обновится.

Владимир Крупин

Январь 2015. № 1 (7) Калининград

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко

Телефон: +7 9118630467 E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. http://www.dovydenko.ru

Русский мир без границ

Оксана Карнович. Может ли немецкий принц Георг Прусский объявлять себя Цесаревичем русского престола? Интервью с пятью русскими аристократами.............................................................................. 133

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Русский мир без границ

Оксана Карнович

Может ли немецкий принц Георг Прусский объявлять себя Цесаревичем русского престола?

Беседы о престолонаследии с пятью русскими аристократами

Интервью Оксаны Андреевны Карнович с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским, бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном, графом Петром Петровичем Шереметевым, князем Александром Александровичем Трубецким и графом Сергеем Алексеевичем Капнистом.

Введение: Право потомков великого князя Кирилла Владимировича Романова на главенство в Российском Императорском Доме оспаривается не один десяток лет. Эта тема меня прежде совершенно не волновала, как, впрочем, и многочисленную публику в постсоветском простран-стве. Со своими проблемами бы разобраться . Еще в 1995 году, когда мы выступали в Мадриде с Майей Михайловной Плисецкой и «Русским Имперским балетом», княгиня Мария Владимиров-на, тогда с четырнадцатилетним сыном Георгием, уже несла свою «миссию», поздравила нас за кулисами после концерта и позволила сделать совместную традиционную для артистов балета фотографию. Вопросы появились, когда мы с князем Никитой Лобановым-Ростовским встрети-лись с бароном Эдуардом Эдуардовичем Фальц-Фейном в поместье «Аскания Нова» в Вадуце (Лихтенштейн), чтобы поговорить о его друге Серже Лифаре . В конце беседы барон выразил крайнюю обеспокоенность, что княгиня Мария Владимировна в 1992 году объявила себя «главой» дома Романовых, «Ее Императорским Высочеством», а своего сына Георгия Гогенцоллерна — «цесаревичем русского престола». Сия акция затронула вопрос: может ли принц Прусский, на-следник прусского престола после всех потомков Луи Фердинанда, праправнук последнего не-мецкого императора Вильгельма II, который развязал Первую мировую войну против России, быть объявленным «великим» князем Георгием Романовым? К примеру, по английскому закону от 1919 года воевавшие против Британской империи лишаются всех титулов и наград . Георг Гогенцоллерн , будучи так же праправнуком и прямым потомком английской королевы Викто-рии, является 117-м претендентом в очереди на английский престол. В связи с объявленным назначением Георга кандидатом на российский престол возникла парадоксальная историческая ситуация . Потомки людей, приведших Россию к национальной катастрофе, предавших ее, вновь рвутся к власти, пытаясь добиться для себя официального статуса от Российской Федерации, навязывая себя в качестве единственных «наследников императорского трона». Дом Романовых не раз возмущали настойчивые попытки Марии Владимировны получить для себя особый статус от правительства Москвы, вплоть до того, что князь Николай Романович Романов, возглавляв-ший Ассоциацию Дома Романовых до 2014 года, в 1998 году хотел отказаться присутствовать на церемонии перезахоронения останков членов царской семьи. Княгиня Мария Владимировна, двоюродная внучатая племянница Николая II, обратилась с запросом в Басманный районный суд Москвы в 2010 году по делу убийства Николая II и его семьи, не забыв указать, что «родствен-ники последнего русского царя не могут вернуться в Россию из-за того, что им не на что купить квартиру, что у них нет официального статуса в стране»1 . Считая эти действия абсолютным мошенничеством , барон Фальц- Фейн недоумевал, почему в России тема престолонаследия не обсуждается. Но, как оказалось, барон не единственный, кого волнует подобная фальсификация. Разговор мы продолжили с князем Александром Александровичем Трубецким, графом Петром Петровичем Шереметевым и графом Сергеем Алексеевичем Капнистом в Париже.

133

Берега № 1 (7). 2015

Давайте разберемся: почему Дом Романовых и представители аристократических фамилий не признают права Марии Владимировны называть себя «великой» княгиней, а другие ветви рода Ро-мановых уже перестали выступать с официальными заявлениями, предоставляя возможность само-стоятельно определять степень нравственности поступков ветви «Кирилловичей» (на сегодняшний день семья Романовых разделена на четыре ветви, идущие от Николая I — О.К.). Бесцеремонное навязывание общественности себя в качестве «единственных законных наследников престола Рома-новых в России» уже сеют сомнения в правомерности подобных действий, подкрепленных противо-речивыми манифестами и актами. Законны ли эти акты? Почему произошел раскол среди членов императорского дома? Когда это началось? Обратимся к истории, чтобы последовательно во всем разобраться.

После гибели царской семьи, в русской эмиграции продолжали действовать монархические ор-ганизации. Несмотря на то, что Российская империя рухнула, закон о престолонаследии, утверж-дённый Павлом I в день его коронации 5 апреля 1797 года, не был отменен ни семьей Романовых, ни аристократами, ни монархистами вообще. Из трех детей великого князя Владимира Алексан-дровича, внуков императора Александра II — Кирилла, Бориса и Андрея, Кирилл был старшим

и первым в списке на соискание российской короны из оставшихся в живых прямых наследников рода Романовых. Однако притязать на императорскую корону неоспоримых прав у великого князя Кирилла Владимировича не было. Как не было и полного единодушия среди здравствующих на тот момент 19 членов семьи Романовых мужского пола, когда 31 августа в 1924 года в Париже вели-кий князь Кирилл Владимирович издал манифест, в котором объявил себя императором Всероссий-ским1. Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, мать Николая II, которая по законам бывшей Российской империи еще оставалась блюстительницей престола, сожалела, что «этот манифест соз-даст раскол и ухудшит положение и без того истерзанной России»2. Учитывая факты биографии Кирилла Владимировича, предательством можно счесть акт, когда великий князь «помчался» при-сягать Временному правительству в то время, когда его двоюродного брата Николая II под конвоем доставляли с вокзала в Царское Село, а также то, что Кирилл способствовал подписанию отречения Николая. По мнению историка В.М. Хрусталёва, «в дни Февральской революции Кирилл Влади-мирович, вместо поддержки Николая II, предпринял шаги, которые пагубным образом повлияли на историю России. Он стал первым из членов императорской фамилии, нарушивших присягу царю, заявив, что он лично и вверенная ему воинская часть перешли на сторону Государственной думы

и в ряды происходящей революции. Его поведение в дни революции впоследствии ставилось ему в вину его противниками, но не помешало ему самому претендовать на российский престол»3. По-сле смерти Кирилла Владимировича в 1938 году Российский Императорский дом в эмиграции воз-главил его сын князь Владимир Кириллович, чей манифест от 1946 года и акты с 1969 по 1989 годы с подтасованными под себя многочисленными нарушениями законов о престолонаследии, изданные с целью — убедить европейские королевские дома, что его брак является равнородным, не только усугубили споры и разногласия, «но нарушили элементарную этику в отношении других представителей дома Романовых»4. Далее князь Владимир Кириллович объявил свою дочь Марию

1 «31 августа 1924 г., Владимир Кириллович, несмотря на то, что СССР уже был признан некоторыми государствами, на правах «старшего представителя династии», под крышей Ротшильдов, провозгласил себя Императором Всероссийским под именем Кирилла I. <…> После эмиграции Кирилл Владимирович с женой поселились в Кобурге, где жил двоюродный брат в.к. Виктории Федоровны герцог Карл Эдуард. Виктория Федоровна и Кирилл Владимирович жертвовали свои средства в 1920-х годах для Нацистской партии. <…> Виктория Фёдоровна даже продала для этого свои фамильные драгоценности. Деньги нацистам передавались через генерала Василия Викторовича Бискупского. <…>Основным связующим звеном между правительством великого князя, а потом императора Кирилла I и Немецкими национал-социалистами выступал генерал Ва-силий Бискупский, премьер-министр и военный министр России в изгнании». – Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвижение. рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20

2 Седов П. Матильда Кшесинская. АСТ. М.С. 181.

| 3 | //https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_Владимирович //Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Алексан- |

| дрович. М.: Вече, 2008.С. 359. 544 с. (Царский дом) | |

| 4 | Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра. Кто займет вдовствующий |

Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не самозванец! // http://www.monarhist.ru/ mnenie/MnenieVMC.html

134

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Владимировну единственной наследницей Русского Императорского Дома, тем самым ущемив в правах мужскую часть представителей рода Романовых, мотивируя свои действия тем, что их браки являются неравнородными. Но, то, что его брак являлся морганатическим, а дочь рождена от нерав-нородного брака умалчивается, и, более того, многочисленные изданные акты настойчиво заявляют обратное. Но, имеют ли они юридическую силу? Верноподданный Владимиру Кирилловичу еще со времен Великой Отечественной войны иеромонах Никон, впоследствии возведенный в сан ар-хиепископа 1, помог придать под крылом Русской Православной церкви за рубежом официальный, но не юридический статус всем действиям великого князя: «12 августа 1970 года в Сен-Бриаке он лично благословил молодую «великую княжну» Марию Владимировну после приношения Ее Высо-чеством присяги на верность Главе Императорского Дома и законам Российской Империи в год Ее династического совершеннолетия»2.

На информационно-аналитическом портале русских организаций «Русское движение» высказана мысль, что «важнейшим «деянием» Никона, положившим начало мировой аферы Гогенцоллернов, стало заочное отпевание Царя Николая II и Его Августейшей Семьи, совершенное по распоряже-нию Архиерейского Синода РПЦЗ в 8 часов вечера 4-17 июля 1968 года. Богослужение прошло в величественном, первом в мире храме-памятнике Царю Николаю II и Царской Семье в Брюсселе в присутствии Чудотворной Курской иконы «Знамение». <…> На отпевании присутствовали «глава российского императорского дома» Е.И.В. «государь великий князь» Владимир Кириллович, Е.И.В. «государыня великая княгиня» Леонида Георгиевна и Е.И.В. «великая княжна» Мария Владими-ровна. Именно эта «афера» и положила начало дальнейшей афере РПЦЗ с «канонизацией» Царской Семьи, на которую у них не было никаких прав!»3. Здесь и далее будем обращаться к позициям Русского движения и Всероссийского Монархического Центра как исследованным и выверенным. Неудивительно, что исторические факты замалчиваются, подтасовываются, меняя первоначальный смысл в угоду личным амбициям. К сожалению, для лжи истина не обязательна. Но, не занимаясь морализаторством, вернемся к нашим беседам, чтобы истину обнаружить. Стиль разговора сохра-нен без существенных правок, чтобы передать своеобразие русской речи потомков известных ари-стократических фамилий.

Беседа с бароном Эдуардом Александровичем Фальц-Фейном

Б. Ф.-Ф. Дорогие Никита и Оксана, когда закончу подписывать Вам мою книгу, поговорим о Романовых, потому что меня это страшно волнует. С утра до вечера думаю об этом , почему теперешние русские избрали человека Георгия, который не Романов? Он Гогенцоллерн, его отец Франц-Вильгельм Гогенцоллерн. Каким же образом мальчик называется Георгий Романов? Это невозможно! В газете Le Monde в Париже была опубликована об этом большая статья на четырех страниц, когда отмечали четырехсотлетие дома Романовых. Там все неправильно. Я теперь хочу написать им: «Не хотите ли вы правду писать? Напишите то, что теперь русским необходимо знать! «Его Высочество», «наследник Русского трона» — не есть Георгий Романов»! Мать его — урожденная Романова, но он сам никакой не Романов . Отец его Гогенцоллерн — немец. Мать развелась, но мальчик должен продолжать носить имя отца. Да или нет? Во всем мире так . При разводе жена может взять имя нового супруга, но мальчик-то ни в коем случае не может взять имя матери. Он присвоил имя Романова и, когда приезжает в Россию, его принимают на высоком уровне. Меня это так злит. Я так же злюсь, что в газетах пишут «Его Императорское Величество». На будущей неделе я напишу в LeMonde. Неужели Вы не можете где-нибудь написать правду, что этот Георгий Романов — вовсе не Романов?

1 Архиепископ Никон (Николай Павлович Рклицкий). В 1959 г. был возведён в сан архиепископа – ар-хиепископ Вашингтонский и Флоридский, секретарь Архиерейского Синода РПЦЗ. С 1964 года был одним из заместителей председателя Архиерейского Синода РПЦЗ.

| 2 | Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвиже- |

| ние.рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

| 3 | Жиленков С. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн. Русское движение // http://русскоедвиже- |

ние.рф/index.php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20

135

Берега № 1 (7). 2015

Кн. Л.-Р. Дорогой барон, ситуация, на мой взгляд, очень проста. Это нормальная фальсифика-ция. Мария Владимировна — очень энергичный и пробивной человек. У нее сын, и она хочет его утвердить как наследника. Даже если в России не будет царской власти, то он, будучи теоретиче-ски наследником, воспользуется привилегиями. Он уже состоит в совете директоров в российских компаниях, где водятся деньги. Его уже перестали разоблачать среди самих Романовых. Почему это происходит? Потому что Николай Романович Романов, праправнук Николая I и наш друг хороший, порядочный, умный и цивилизованный человек (умер 15 сентября 2014 г. в Тоскане — О.К.). Но у него две дочери и нет сына. И сколько бы я его не просил что-то сделать, он всегда отказывался, считая, что, выступив раз в печати и изложив эту неправду, он свой долг выполнил.

Б. Ф.-Ф. Почему?

Кн. Л.-Р. Потому что у него нет стимула. Две дочери, конец его линии. А сына немецкого принца Гогенцоллерна мать подает под своим именем. Типичная династическая игра.

Б. Ф.-Ф. В России кто-нибудь знает, что этот мальчик сын Гогенцоллерна?

Кн. Л.-Р. Кто-то знает, но большинство нет. Это не в первый раз и не в последний раз в истории, когда мать старается пробить свое чадо.

Б. Ф.-Ф. Он имеет российский паспорт и там написано, что он Романов, или как? Кн. Л.-Р. Да, это так. Он прописан как Романов.

Б. Ф.-Ф. Георгий же немец по отцу, а не русский! Если папа немец, значит, и сын немец. Или теперь в России национальность передается не по отцу, а по матери? Да или нет? Неужели никто в России не может, в конце концов, где-нибудь написать правду, что Георгий не Романов. Как же так?

Кн. Л.-Р. Можно опубликовать статью в газете, но ее на завтра уже забудут, потому что за мате-рью стоят деньги, ее поддерживают, пробивают, и сама она очень деятельная. Вот когда к Вам при-дут с российского телевидения, просто выскажите это.

Б. Ф.-Ф. Я уже говорил.

Кн. Л.-Р. Они вырезали эту тему на телевидении?

Б. Ф.-Ф. Они не хотят об этом вещать. Я думаю, что это мать этого Георгия заплатила где-то, чтобы не разоблачали.

Кн. Л.-Р. Конечно.

Б. Ф.-Ф. Если Ельцин дал этому мальчику русский паспорт, и в нем написано -Романов, то мно-гие верят этому. Я так думаю.

Кн. Л.-Р. Ельцин ничего не понимал. Патриарх Алексей поддержал все это, будучи неосведом-ленным. Большинству в России все это просто безразлично.

Б. Ф.-Ф. А Вы, когда ездите в Петербург или в Москву, встречаете кого-нибудь, кто разбирается в этом? Когда в газетах пишут: «Его императорское Высочество Георгий Романов», Вы же должны все-таки возмущаться, как же так! Вы не берете телефоны, чтобы кому-то позвонить?

Кн. Л.-Р. Старался. Я ездил в Ружмон (в Швейцарии), долго разговаривал с князем Император-ской Крови Николаем Романовичем Романовым, умолял его взять инициативу о разоблачении, но он отказался. Его брат Дмитрий не единожды заявлял, что Мария Владимировна не может называться ни «великой» княгиней, ни Главой Императорского Дома.

Б. Ф.-Ф. И так будет продолжаться?

Кн. Л.-Р. Еще хуже будет, когда Николай, глава семьи, уйдет. Труднее будет бороться. (Беседа с бароном состоялась 7 февраля 2014 года, Николай Романович Романов скончался 15 сентября 2014

г. — О.К.)

Б. Ф.-Ф. Здесь вышла статья после того, как я вмешался. Она вышла в Париже. Я устроил эту статью. Вы же по-французски читаете?

Кн. Л.-Р. Да, читаю.

Б. Ф.-Ф. Значит, я статью устроил. Приехал какой-то французский репортер из швейцарской га-зеты, и поместили наше интервью. Я был так рад, что теперь эту статью перепечатают в России. Но ничего подобного. Месяц тому назад Георгий, в качестве претендента, поехал, то ли в Петербург, то ли в Москву (я забыл куда, на празднование юбилея Романовых), но в России так и не знают, что он Гогенцоллерн!

Кн. Л.-Р. Я умолял Николая Романова поехать на юбилей. Был создан фонд в России, который устроил бы самолет для него из Гштаада, на котором он мог бы прилететь в Санкт-Петербург. Раз-

136

Русский мир без границ. Оксана Карнович

говор происходил за обедом с его супругой Свевой (итальянская графиня Свеваделла Герардеска — О.К.) в яхт-клубе Гштаада. Они согласились, а спустя неделю он отказался. Полагаю, он не захотел с ними встречаться.

Б. Ф.-Ф. Заболел или…?

Кн. Л.-Р. Он сказал, что ему слишком тяжело и слишком трудно передвигаться. Я ему ответил, что в этом случае noblesse oblige (положение обязывает). Меня это больше всего удручает, потому что я хорошо знаю Николая Романова.

Б. Ф.-Ф. Так что, Никита, ты сделал все, что мог… Беспокоюсь, что я не вижу, кто бы меня под-держал. По-моему, мать Мария Владимировна выхлопотала русский паспорт для сына…

Кн. Л.-Р. Ельцин обещал русский паспорт всем российским аристократам, когда пришел к вла-сти. Объявление было сделано в мэрии в Париже. Очень мало людей приняли это предложение. А потом, лет восемь тому назад, Владимир Путин повторил это предложение на приёме у Жака Шира-ка, и 200 человек в Париже получили льготные визы, а иные даже паспорта.

Б. Ф.-Ф. Мне интересно, что написано в немецком паспорте этого Георгия! Вот, что я хотел бы узнать. Но не знаю, у кого спросить. С каким паспортом он разъезжает?

Кн. Л.-Р. Спросите у Вашего знакомого молодого князя Г.А. Юрьевского, который с ним дру-жит.

Б. Ф.-Ф. Он завтра придет! Но, он его не знает и знать не хочет. Когда я познакомился с Юрьев-ским в Петербурге, он представил мне свою невесту. Это была его первая жена. А недавно он был у меня со второй супругой Сильвией Трамп, американкой.

Кн. Л.-Р. Очень милый парень. Но, по-русски не говорит, и мне страшно обидно за это.

Б. Ф.-Ф. Не говорит. Ни слова. И теперь у меня есть вопрос к умному человеку как Никита. Когда Александр II взял себе подружку, несмотря на то, что он еще был женат на Марии Гессенской, взял ее и жил с ней в доме, где еще жила императрица. Александр II жил внизу, а жена — на втором эта-же. И в то время, когда император был женат, супруга лежала наверху, больная, а подружка Долгору-кова родила ему четырех незаконных детей. Это же стыд и срам. Как же так, это позволили в России, что государева жена жила в том же самом доме, где и подружка? Как?

Кн. Л.-Р. Ответ: император был самодержцем с неограниченными правами. Как генеральный секретарь Компартии Советского Союза, товарищ Сталин. Он мог бы указать пальцем на любого человека, чтобы его убрали. Не было никакого ограничения власти у императора. Он был наместни-ком Бога, мог делать, что хотел.

Б. Ф.-Ф. Второй вопрос. Почему Александр II после того, как он жил столько лет со своей под-ружкой и имел четверых детей, дал ей имя Юрьевская, тогда как она урожденная Долгорукова?

Кн. Л.-Р. Потому что дети Екатерины Михайловны Долгорукой не могли называться по девичьей фамилией матери. Поэтому ей был присвоен титул светлейшей княгини Юрьевской, подчеркиваю-щий этой импровизированной фамилией древность и знатность ее рода, который ведет начало от Юрия Долгорукого, т.е. Юрьевский род.

О.К. В день бракосочетания Александр II подписал тайный указ о присвоении Екатерине Михай-ловне имени «княгиня Юрьевская» с титулом «светлейшая».

6 июля 1880 года, через 40 дней после смерти императрицы Марии Александровны, не дожида-ясь конца официального траура, 62-летний император тайно обвенчался с Долгоруковой, которая получила титул светлейшей княгини Юрьевской.

Б. Ф.-Ф. Почему Вы не были на приеме в посольстве в Париже? Ждали Вас. Был Владимирский праздник.

Кн. Л.-Р. Были, наверное, какие-то другие дела. Жаль, потому что я получил приглашение.

Б. Ф.-Ф. Жалко. Они ждали Вас. У меня был Юрьевский и рассказывал, что там был замеча-тельный прием и так далее. Так что я здесь лежу в постели и занимаюсь этими вещами. Это меня волнует. И теперь в этой газете они показывают родословную Романовых очень открыто. С одной стороны, они включили в неё нашего Юрьевского и правильно написали, что он, праправнук Алек-сандра II, незаконный Романов. А с другой стороны, они пишут, что Николай Романов — глава дома Романовых (не пишут, что он наследник и правильно). Это большая разница. Глава и наследник. Наследника Романова нет!!!

Кн. Л.-Р. Я Вам объясню, почему он глава. Потому что в 1979 году члены семьи Романовых со-

137

Берега № 1 (7). 2015

Барон Эдуард А.Фальц-Фейн, Оксана А. Карнович, Вадуц, Лихтейнштейн, февраль, 2014. На кровати барона помимо газеты Le Monde лежат другие материалы, связанные с вопросом престолонаследия.

брались в Париже, чтобы решить, кто из них будет представлять в Ассоциации рода Романовых. У меня есть вырезка 1989 года из New York Times, где описано, что они проголосовали за то, что он, Николай, будет Главой, но не претендентом на престол.

Б. Ф.-Ф. Чтоб вы знали: претендента на престол России нет! Есть глава дома Романовых! Раз уж ты, Никита, здесь, и мы говорим об этом, то советую тебе использовать шанс — обсудить в России эту важную тему. Никто меня не понимает. Мне в посольстве говорят: оставьте это в покое; это было давно, и забудем об этом. А ведь это я представил Николая Романова в советском посольстве. С тех пор они имеют связи и приглашают его на праздник России раз в год. Последние два года он не приезжал; говорит, болен. Да и я больше никуда не езжу… Но я не закончил мой разговор. Так что продолжу … Значит, я страшно обрадовался, когда увидал, что наш друг Юрьевский упомянут в родословной в первый раз и что ветвь идет от Александра II, но тут же был шокирован, когда на другой странице увидел интервью с «наследником», «Великим князем»! Вот тебе и на! Его показали на фотографии с матерью.

Кн. Л.-Р. Он не может быть «великим» князем. Меня тошнит от этой постоянной фальсификации. Б. Ф.-Ф. Никита, когда ты последний раз был у меня?

Кн. Л.-Р. Полтора года назад, на чествовании Вашего столетия. Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II стоял около Вас, поздравлял, речи говорил, оркестр играл!

Б. Ф.-Ф. Значит, ты не видал меня полтора года! Какая разница сейчас? Лицо изменилось?

Кн. Л.-Р. Лицо молодеет! Я думаю, именно, из-за того, что Вы нам объяснили. Вы не теряли жизненную свою жидкость.

Б. Ф.-Ф. Так что, ничего я себе еще? Если Никита так говорит — он мой друг, он не будет мне врать. Значит, я ничего себе? Мало изменился?

Кн. Л.-Р. Я искренне Вам завидую!

138

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Беседа с графом Петром Петровичем Шереметевым

О.К. Петр Петрович, Вы являетесь представителем древнейшего, именитого рода. Что Вы може-те сказать по этому поводу?

Граф П. Ш. Во-первых, хочу сказать следующее: я имею право говорить и защищать то, к чему имею отношение, потому что, хотя я Шереметев, мой род — один из самых близких к роду Романо-вых. Это очень важно знать, потому что я не посторонний человек. Я тот, который может фактами объяснить, что на сегодняшний день Романовых, настоящих Романовых осталось очень мало. Мой троюродный брат Николай Романович Романов1 справедливо считался главой романовской семьи, а теперь его брат Дмитрий Романович, но не Владимир Кириллович и его потомки, которые четыре поколения были не династами. И я Вам объясню, почему. Все законы романовской семьи, уста-новленные самими Романовыми, были прописаны очень четко. В законе о престолонаследии 1797 года, утвержденном императором Павлом I, говорится о браках только с членами других монарших фамилий. Кроме того, чтобы оставаться великим князем и потомком, который может претендовать на престол, нужно соблюдать несколько правил, основанных на простой этике, из которых можно выделить два: во-первых, не жениться на разведенной даме, даже будь она принцесса; во-вторых, не позволять, чтобы твои дети были неправославными. Если эти правила не соблюдены, все права на престол отпадают — потомство становится вне линии. Необходимо напомнить, что царствующее лицо принято считать помазанником Бога. Вот почему Российский монарх и супруга должны быть православными.

Прежде всего, следует отметить, что российское законодательство об императорской фамилии в целом, и о престолонаследии в частности, было одним из самых строгих в мире, так как совершенно однозначно определяло вопрос о браках членов Императорского дома, если они хотели, чтобы они сами и их потомки могли иметь право на наследование престола.<…>Это правило заключалось в том, что брак такого лица мог быть заключен только с представителем царствующего (правящего) или владетельного дома, т.е. дома, который не находился у власти, но сохранял определенные атри-буты былой «суверенности».<…>При этом владетельный статус того или иного рода всегда обяза-тельно оформлялся юридически, т.е. в законодательстве страны, в состав которой входило некогда независимое государство, четко оговаривалось, сколько и каких «владетельных прав» оставалось за его бывшим «сувереном»2.

Кирилл Владимирович, хоть и был великим князем, но потерял право на престол, как и другие ве-ликие князья, потому что их потомки были женаты либо на разведенных дамах, либо одна из жен не соглашалась крестить своих детей в православии. У них у всех отпали все права на династическую преемственность, так как у них были морганатические браки. Начиная с Кирилла Владимировича до пятого колена, эта ветвь нарушила правила семьи. Николай II потребовал отречения Кирилла от прав, и тот подписал заявление, что отказывается от престола для себя и своего потомства, так как он нарушил закон престолонаследия.

8 октября 1905 года, Великий Князь Кирилл Владимирович вступил в брак со своей двоюрод-ной сестрой — Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, разведённой супругой герцога Эрнста Гессена-Дармштадтского, отказавшейся принять при заключении брака православие (ст. 185), брак не был разрешен Императором (ст. 183). Николай II лишил Кирилла всех прав члена Им-ператорской Фамилии, включая права на наследование Престола. В ГАРФе хранятся архивные до-кументы двух секретных совещаний 1906–1907гг. (ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 2141, лл. 8–15 об.; д. 2139, лл. 119–127 об.), на основании которых Николаем II был поставлен вопрос о лишении прав престо-лонаследия всего потомства Великого князя Кирилла Владимировича «из-за недопустимого брака, нарушившего фамильные, церковные и гражданские законы Империи. Архивные материалы обсуж-дения данного вопроса в Государственном совете указывают на то, что Николай решительно на-

| 1 | Николай Романович Романов (26 сентября1922, Антиб – 15 сентября2014, Тоскана) – праправнук по |

| мужской линии российского императора Николая I (ветвь «Николаевичей» рода Романовых). | |

| 2 | Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра.Кто займет вдовствую- |

щий Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не самозванец! // http://www.monarhist.ru/ mnenie/MnenieVMC.html

139

Берега № 1 (7). 2015

стоял на лишении кузена прав престолонаследия, однако члены Госсовета предлагали не объявлять этого решения публично, ибо очередь на престол, «по всему человеческому рассуждению, никогда до него не дойдёт»1. Однако, после принятия православия в 1907 году Виктории Мелите был дарован титул Великой Княгини Виктории Федоровны, а Кирилл Владимирович был восстановлен в правах члена Императорского дома.

Но для меня самое страшное, это то, что Кирилл, отец Владимира, пришел в Думу с красным революционным бантом. Присягая Временному правительству, он предал свою страну и своего им-ператора, тем более родственника.

Французский посол Морис Палеолог записал в дневнике: «Великий князь объявил себя за Думу. Он сделал больше. Забыв присягу верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от импе-ратора, он пошел сегодня (14 марта) в четыре часа преклониться перед властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1-го ранга отвел в Таврический дворец флотские гвардейские экипа-жи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжении мятежной власти»2.

Как только Николай II был расстрелян, а Кирилл, который давным-давно был в Европе, отрек-ся от своего обещания и объявил себя в 1922 году блюстителем Русского престола. Не считаясь с мнением других великих князей и императрицы Марии Федоровны, он тут же отрекся от подпи-санного отречения. Он продал своего государя с этим красным бантом, опозорив имя Романовых. Сын великого князя Кирилла, Владимир Кириллович , тоже сыграл позорную роль, призывая рус-ских бороться на стороне Германии против России в 1941 году. Его брак тоже является моргана-тическим. Он почему-то тайно женился в Лозанне накануне Успенского поста на княгине Леониде Багратион-Мухранской, разведенной после брака с евреем в Америке, и почему-то в греческой православной церкви, хотя в соседнем городе Веве есть русская православная церковь. Вероятно, по этой причине РПЦЗ справедливо отказала их венчать.

В 1934 г., в Ницце, Леонида вступила в первый брак с американским евреем Самнером Муром Керби.<…>Первым браком Кирби был женат на племяннице банкира Якова Шиффа, директора банка «Кун, Лейб и Ко.», отпустившего деньги на революции 1905–1917 гг. в России.<…>В 1937 г. брак Леониды с Кирби распался, но от него осталась дочь Хелена, живущая в США. Кирби, на-ходившийся в Германии, был арестован немцами и посажен в лагерь, как еврей, благодаря доносу, сделанному Ираклием, братом Леониды3.

Ираклий Багратион-Мухранский, брат Леониды, в 1942 году приехал в Германию при Альфреде Розенберге, который руководил Высшим органом управления захваченными территориями СССР с 17.07.1941 г. <…> Ираклий занимал пост «советника по грузинским делам» и сформировал «грузин-скую бригаду».<…>В 1943 г. грузинские самостийники, поверив обещаниям Гитлера создать само-стоятельную Грузию под гестаповским покровительством, выбрали Ираклия «царем» Грузии4.

В 1946 г. инфант Фердинанд Принц Баварский, член Испанского Королевского Дома обратился с просьбой к Владимиру Кирилловичу сообщить, являются ли «Багратионы-Мухранские» владетель-ным домом, в связи с женитьбой Ираклия Мухранского на его дочери, испанской инфанте доньи Марии де лас Мерседес де Бавария де Бурбон, племянницы короля Альфонса XIII, одной из самых богатых невест Испании.

«Владимир Кириллович издал очень странный — для документов подобного рода — манифест, который положил начало многочисленным нарушениям Российских законов о престолонаследии, допущенным им и его “преемниками” в дальнейшем. В манифесте говорилось, что он “считает по-лезным и справедливым (обращаем внимание — не законным, а полезным и справедливым) признать

| 1 | Жиленков С.И. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн // http://русскоедвижение.рф/index. |

| php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

2 Седов П. Матильда Кшесинская. АСТ. М.С. 180.

| 3 | Жиленков С.И. Наследница Третьего Рейха Мария Гогенцоллерн // http://русскоедвижение.рф/index. |

| php/history/52-articles/17681-2013-09-22-16-55-20 | |

4 Там же.

140

Русский мир без границ. Оксана Карнович

царское достоинство Багратионов-Мухранских, как и их право именоваться князьями Грузинскими и титуловаться Царскими Высочествами”. И это при том, что потомки настоящих “светлей-ших князей Грузинских”<…> здравствовали в то время и здравствуют поныне. <…>Иными сло-вами, морганатический брак остался браком морганатическим, а “невладетельный” род князей Багратионов-Мухранских не стал родом “владетельным”, за исключением того обстоятельства, что кроме самого Владимира Кирилловича в морганатический брак по его вине вступила и испан-ская инфанта Мерседес. Остается лишь сожалеть, что испанский королевский дом столь доверчи-во отнесся к заявлению Владимира Кирилловича и не проверил этот вопрос самостоятельно, тем более, что сделать это было совсем не трудно — достаточно было вспомнить упоминавшийся пример с отречением в 1911 г. от прав на престол княжны Татьяны Константиновны. Однако может возникнуть вопрос: может быть, “глава Императорского дома” имел право изменять за-коны? — Нет, не имел.<…>Таким образом, брак Владимира Кирилловича с Леонидой Георгиев-ной Кирби-Багратион-Мухранской — отец которой Георгий Александрович приходился троюрод-ным братом упомянутому мужу княжны Татьяны Константиновны, Константину Александро-вичу Багратиону-Мухранскому, и родным прапрадедом которых является Иван Константинович Багратион-Мухранский, подписавший Георгиевский трактат — является морганатическим и, сле-довательно, по законам Российской империи ни сама морганатическая супруга Леонида Георгиевна, ни ее дочь Мария Владимировна, ни, тем более, внук Георгий не имеют никаких прав на престоло-наследие (ст. 188 Свода законов)»1.

Далее, эта семья, опозоренная и дискредитированная несколькими предыдущими поколениями подряд, вдруг становится в династическую очередь на престол. Все это идет из поколения в поколе-ния. Каким образом она в пятый раз может нарушить романовские правила? Ведь Мария, дочь Вла-димира Кирилловича, вышла замуж за прусского принца Франца Гогенцоллерна. Я с ним дружен. Он мой друг, но нигде не появляется. Семья была счастлива, что они выдали ее замуж за титулован-ного кронпринца. Но рождается Георгий. Тут Владимир Кириллович и Леонида разводят Марию с Францем и отсылают его в Америку, чтобы он там затерялся.

О.К. Владимир Кириллович пожаловал мужу Марии Владимировны — прусскому принцу Францу-Вильгельму Гогенцоллерну — титул «великого» князя Михаила Павловича, но после разво-да в 1985 году тот снова вернулся в лютеранство.

Кн. Н. Л.-Р. С какой целью был пожалован титул?

Граф П. Ш. Чтоб назначить Марию Владимировну цесаревной Русского престола, а ее сына от Франца — цесаревичем. Я всегда спрашиваю, как немецкий принц, предки которого погубили империю, может стать императором в России? Я, как Шереметев, будучи в родстве с Романовыми, не могу это допустить. Я этого не признаю. Плюс, каждый может судить, на кого эта женщина по-хожа.

Кн. Н. Л.-Р. Да, она мало похожа на княжну.

Граф П. Ш. Но, тем не менее, она получила благословение от Патриарха Алексия II, влезла во все круги России, чтобы ее признали как единственного потомка императорской семьи. Я должен сказать, что не понимаю российское правительство, которое поддалось на такую мистификацию, на такую позорную провокацию.

Кн. Н. Л.-Р. Она просто всех обманывает! То, что Вы сейчас говорите, нужно оглашать, печа-тать! Эту позицию поддерживает наш друг князь Александр Александрович Трубецкой, живущий во Франции.

Граф П. Ш. Кроме того она появляется, где может, раздает титулы, награждает орденами Андрея Первозванного или Святой Анны. Ее отец, и это мало кто знает, вообще продавал эти ордена, когда жил в Испании. После чего Франко запретил ему даже находиться в Испании и выслал его во Фран-цию.

Кн. Н. Л.-Р. Знаете, почему получился этот скандал? Владимир Кириллович, в общем-то, был мо-шенником. Генерал Франко помогал известным людям, и министерство торговли выдало ему лицен-

| 1 | Алексеев Г., Кисилев М. Позиция Всероссийского Монархического Центра.Кто займет вдовствую- |

щий Российский Императорский Престол? Главное, чтоб это был бы не самозванец! // http://www.monarhist.ru/ mnenie/MnenieVMC.html

141

Берега № 1 (7). 2015

Справа налево: князь Никита Д. Лобанов-Ростовский, граф Петр П.Шереметев, граф Сергей А. Капнист, Оксана А. Карнович, Париж, ноябрь -2014 г.

зию на ввоз двух моторов в Испанию, чтобы продать их по спекулятивной цене и на этом заработать. Князь же добавил два нуля к этой лицензии. И попался на этом. Вместо двух получилось двести!!!

Случился грандиозный государственный скандал, так как представителям немецкой фирмы, кото-рые эти моторы выпускали, было отказано продавать их на территории Испании. Ираклия, брата Леониды и пособника Владимира Кирилловича в этом деле, арестовали при вручении взятки чинов-нику, но вскоре выпустили. Видимо, по ходатайству родственников жены. После ее смерти ему было отказано иметь какие либо отношения с домом Бурбонов. А Владимира Кирилловича после суда по этому делу «обалдевший» генерал Франко выслал из Испании.

Граф П. Ш. Вот тебе и «великий князь»! Мошенники! Это очень беспринципная семья. Я Вас уверяю, эти люди показали себя как последние проходимцы. И она беспрестанно пытается посещать посла Александра Константиновича Орлова в посольстве в Париже. И он вынужден ее приглашать. Правда, за последнее время он больше не позволяет ей выступать на организованных им встречах.

О. К. Но откуда у них деньги?

Кн. Н.Л.-Р. Еще со времен революции, когда семья Ротшильдов сделали ставку на Кирилла Вла-димировича. Так что это можно назвать проектом, который реализуется издавна и, думаю, по сей день. Уж слишком она активна. Значит, чувствует за собой силу.

Граф П.Ш. Им помогали очень многие люди. Они жили на милости громадного количества бо-гатых людей, чаще всего ожидающих титул или награду, или просто любителей польстить. И ясно, что это либо наивные, либо непорядочные люди.

О.К. Но, почему представители аристократической эмиграции не противятся этому и молчат? Кн. Н.Л.-Р. Многие люди, как мой двоюродный брат Юрий Трубников, например, который, зная все это, продолжает общаться с ними из чувства такта. Ведь в парижской эмиграции нашего возрас-та все это известно. Вообще многие молчат, только чтобы не осквернить само имя Романовых, или

до того их презирают, что не считают нужным о ней говорить.

142

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Граф П.Ш. К сожалению, наши русопяты прожили такие ужасные периоды своей жизни, что устали от всего этого. Сколько было склок во время эмиграции. Мой отец жил в ужасных условиях после революции на Воздвиженке № 8. Арестовали всю нашу семью, десять человек: восемь детей, мой дед и моя бабушка. Как-то в 1917 году они ужинали в своей столовой, и тут ворвались больше-вики и арестовали их. Они сидели под арестом семь лет. Моему отцу было только 10 лет. Чудом их выпустили в 1924 году.

Кн. Н.Л.-Р. Это во время НЭПа.

Граф П.Ш. Их выпустили. Они жили в ужасных условиях, двенадцать человек в двух комнатах. Когда мой дед умер, а бабушка овдовела, она решила покинуть Россию, заключив брак со шведским послом, который вывез ее с шестью из восьми детей за границу на поезде. Они уехали после семи лет ужасной жизни. Каждый из наших семей может рассказать подобное. Так было со всеми. Это не еди-ничная история из событий того времени. Они расстались в Стокгольме. В 18 лет мой отец приехал в Париж. Во Франции он тут же закончил свой бакалавриат и поступил в школу сельскохозяйственных наук в университете. Получил диплом и, в ужасе от всех бесконечных склок между эмигрантами в Париже, которых было тогда около 300 тысяч, решил покинуть Францию и обосноваться в Марокко в Африке. Привез туда свою жену, мою мать, и умер несколько лет тому назад там же после свободной и очень радостной жизни. Мы были действительно счастливыми и свободными детьми.

Недавно я был в резиденции посла в Париже на вечере, посвященном Первой мировой войне, куда Мария Владимировна тоже была приглашена. Я решил с ней не общаться, вообще игнорировал ее. Потом вижу, что она меня замечает, но прохожу мимо, даже не посмотрев на нее. Вдруг слышу шум: бежит эта Мария за мной, хватает за пиджак и кричит: «Как Вы смеете со мной не здоровать-ся»? Я ей отвечаю: «Мадам, я Вас не знаю». И ухожу. Она ошеломленная бежит за мной, хватает за шиворот и говорит: «Вы — хам»! Тут я оторвал ее руку с моего плеча, не сказав ничего, и ушел. Знаю, что она начала меня преследовать в разных докладах от ее «императорского» секретариата, что есть недостойные такие-то люди… Уверен, что это относится ко мне.

Кн. Н. Л.-Р. Петр Петрович, значит, ее сын, как и она, абсолютно не имеют права называть себя «великими» князьями? Несмотря на то, что сын юридически переменил фамилию с Гогенцоллерна на Романова?

Пунктом 3) Акта от 21 июля 1976 г. Владимир Кириллович ещё до брака своей дочери Марии Владимировны установил, что его будущие внуки будут носить в качестве первой фамилию Рома-нов и великокняжеский титул, с последующим присоединением фамилии и титула принца или прин-цессы Прусской. Однако при рождении Георгий Михайлович получил фамилию Романов и титул Его Императорского Высочества Великого Князя — титул же Принца Прусского упомянут уже не был. С 1992 г. сторонниками Марии Владимировны титулуется как «Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь». Они же предполагают, что Георгий Михайлович станет родоначальником новой российской династии — Романовых-Гогенцоллернов.1

Граф П.Ш. Я видел ее недавно на балу в Монако. Она появилась с императорской короной, вы-давая себя за цесаревну Русской империи и требуя, чтобы к ней все так обращались. Она везде на-вязывает своего сына как будущего императора России. Дай Бог не выйдет. Она приехала на свадьбу Принца Альберта с короной на голове. Он был в шоке. Ему было стыдно за нее… Даже если бы Мария Владимировна продолжала династию, она не имеет права появляться в таком виде на свет-ских вечерах, тем более в другом европейском королевском доме с короной на голове, даже если бы была государственным человеком, так как корона Российской империи находится в Москве. Значит, она приспособила себе такую корону, чтобы появляться на светских вечерах. Это непозволительно и очень глупо. Так никто не поступает.

О.К. Петр Петрович, как Вы считаете, возможно ли восстановление монархии в России во-обще?

Граф П.Ш. В связи с нашим разговором и затронутой темой хочу сказать, я, граф Петр Петро-вич Шереметев, настаиваю на том, что, нужно дать право русскому народу демократично, через референдум выразить свое желание — стоит ли возвращать монархию, или нет. Это одно из важ-ных условий. Несмотря на то, что я один из тех редких людей, которые близки к семье Романовых с конца XIV века (у нас общие корни от боярина Кошка, сподвижника Дмитрия Донского, нашего

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Георгий_Михайлович

143

Берега № 1 (7). 2015

общего предка), считаю неуместным возвращение Романовых на престол. Кто привел на престол нашего первого царя? В 1613-х годах мой предок боярин Федор Иванович Шереметев и его шурин, будущий Филарет, патриарх Всея Руси решили посадить на русский престол своего племянника

и сына, чтобы в «смутные времена» найти замену наследнику Бориса Годунова. Это было умно и полезно! Всем известно, что в Ипатьевском монастыре Костромы был избран на царство первый царь из рода Романовых — Михаил Федорович Романов. Я хотел Вам сказать, что мои предки соз-дали романовскую семью, мы те, которые принадлежим этой семье, которые на протяжении всех веков показали, что мы преданы нашему государству. Но наша семья оказалась слишком уязвимой

и слабой в 1910-х гг., что не смогла удержать мою Родину от переворота в 1917 году. Несмотря на мою преданность и присягу всем нашим мученикам и родственникам, только после референдума по всей Руси (конечно, положительного), можно будет собрать Земской собор, как в 1613 году, и решить, кого избрать на царство. И, без сомнения, это должен быть не изменник, как Кирилл Вла-димирович, а человек достойный, без крови на руках. Фантазийные кандидатуры неприемлемы. Великий генеалог, специалист по русскому дворянству французский ученый Жак Ферран написал всю историю не только ветви «Кирилловичей», но всего рода Романовых. В своих знаменитых кни-гах (их можно найти во Французской национальной библиотеке), он пишет, что эта семья нарушила все уставы Романовского рода еще пять поколений назад. Они не династы и не могут ими быть. Жак Ферран очень прагматично и жестко в своих исследованиях обосновал, что Мария Владимировна (которую, к сожалению, Патриарх Алексий II поддержал и ошибся) не имеет ни малейшего права выдвигать себя на русский престол. И еще больше — ее сын Георг Гогенцоллерн. Барон Фальц-Фейн совершенно прав. Нужно прекратить эту ложь и все претензии Марии Владимировны!

Беседа с графом Сергеем Алексеевичем Капнистом

О.К. Сергей Алексеевич, как Вы прокомментируете факт, что княгиня Мария Владимировна объ-явила себя Главой Дома Романовых? Есть ли у нее моральное право на это?

Граф С. К. Что касается вопроса княгини Марии Владимировны, тут есть два момента. Во-первых, по правилам престолонаследия она не «великая» княгиня. Это определенно ясно и понятно. По-моему, уже все сказано и доказано. Достаточно прочесть исторические книги, где абсолютно четко указано, как эти права передаются. Во-вторых, тот факт, что она позволила себе раздавать ти-тулы, мне кажется абсолютно недостойным. Я не хочу слишком настаивать на этом факте, но иногда для некоторых окружающих это связано с личными интересами. За титул взамен люди готовы чем-то отблагодарить… Меня обескураживает моральный аспект в подобных действиях. Считаю это недостойным для представителя члена семьи Романовых. По-моему, основная цель в этой грустной истории — это сказать правду. В этом наш долг и ответственность пред Богом и перед любимым русским народом.

Беседа с князем Александром Александровичем Трубецким

О.К. Александр Александрович, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением по вопросу ветви «Кирилловичей» дома Романовых.

Кн. А.Т. Хочу отметить, что Владимир Кириллович не имел права на титул «великого» князя. По закону великими князьями могут быть только сыновья, внуки, братья и сестры царствующего лица. А уже правнуки — нет. Кирилл Владимирович — великий князь, а сын нет. Владимир Кирилло-вич — правнук царствующего лица. Именно поэтому он не имеет права называть себя «великим». Он сам провозгласил себя, и дал титул сыну. Последним великим князем был Андрей Владимиро-вич, который умер в 1956 году. У него тоже был морганатический брак с балериной Матильдой Ф. Кшесинской. На сегодняшний день ни один представитель рода Романовых не имеет права носить титул великого князя или княгини. Последней великой княгиней была умершая в 1960 году в Кана-де великая княгиня Ольга Александровна, родная сестра Николая II. Правда, сторонники Кирилла Владимировича считают, что он царь Кирилл I, но для нас это совершенно недопустимо, так как

144

Русский мир без границ. Оксана Карнович

Справа налево: князь Никита Д. Лобанов-Ростовский, князь Александр А. Трубецкой, Оксана А. Карнович, Париж, ноябрь- 2014г.

он объявил себя императором сам, не имея согласия от других Романовых и, тем более, не имея согласия от вдовствующей Марии Федоровны. Это первое. Далее, я являюсь Председателем Ас-социации гвардейского объединения, созданного еще в 1924 году по приказу генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля с целью — объединить гвардейское офицерство, разбросанное по всему свету, чтобы знать, где они находятся, на тот случай, если вдруг появится возможность — свергнуть совет-скую власть. Но когда стало понятно, что это невозможно, особенно, после Второй мировой войны, гвардейское объединение, как и Русский Общевоинский союз (РОВС), продолжали существовать как ассоциации памяти. А когда ушли на тот свет офицеры гвардии, уже дети и внуки, то есть мы, решили сохранить это объединение, переименовав его в Общество памяти Императорской гвардии, с целью нести свидетельство об их подвигах и кем они были и т.д. В это гвардейское объединение, пока оно существовало, входили офицеры всех родов войск, начиная от мелких чинов до генералов, которые поступили на военную службу, дав присягу самому Государю. Они никогда близко к себе не подпускали ни Владимира Кирилловича, ни даже Кирилла Владимировича, которого не признавали из-за его поведения по отношению к Временному правительству. А Владимира Кирилловича пото-му, что он не имел права себя провозглашать главой Императорского дома, не говоря о том, что есть документ, в котором он призывает воевать на стороне немцев, когда началась Вторая мировая война. К сожалению, есть два документа, один подписанный им собственноручно, которого я не имею, но видел. Но люди, которые его имеют, не хотят его показывать публично. Есть и второй, подписанный его главным адъютантом, личным секретарем полковником Д.Л. Сенявиным. Мой отец был гвар-дейским офицером Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка и присягал Николаю II в Петергофе. Он близко не подходил к этим людям. Под Парижем есть известный музей Лейб-гвардии Казачьего полка; их туда тоже не пускали и никогда не приглашали. Так что видите, это само о себе говорит. Они себя дискредитировали.

145

Берега № 1 (7). 2015

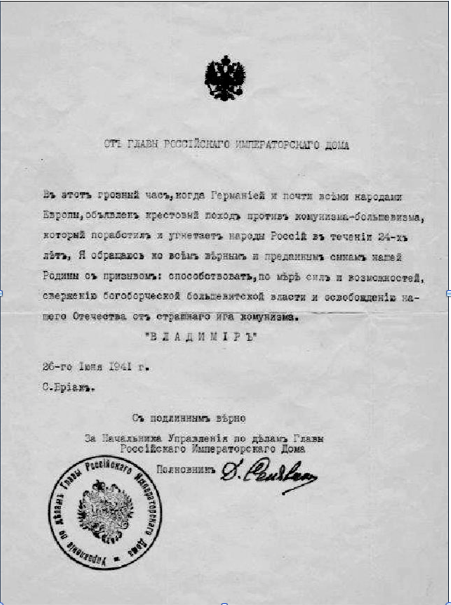

Призыв «От Главы Императорского Дома Владимира» поддержать военные действия Германии против большевистской России. Сен-Бриак, 26 июня. 1941.

146

Русский мир без границ. Оксана Карнович

О.К. Вам самому приходилось сталкиваться с представителями ветви «Кирилловичей»?

Кн. А.Т. Я избегаю встреч по примеру графа Петра Шереметева. Мария Владимировна не до-статочно меня знает, так что мне легче ее избегать. Я просто к ней не подхожу. Я встречал ее мать Леониду Георгиевну. Это было давно, еще в 1999 году, на праздновании 200-летия перехода генерал-фельдмаршала А.В. Суворова через Альпы. Я читал доклад о нем. Леонида сидела в первом ряду. Проходя мимо, я просто с ней поздоровался. Это был единственный прямой контакт.

О.К. Но, скажите, пожалуйста, почему Россия признала Марию Владимировну и ее сына наслед-никами Императорского дома?

Кн. А.Т. Я думаю, с одной стороны от незнания в России исторических фактов, с другой — от большого давления с ее стороны и поддержки тех людей, которые от этого что-то получили. На-пример, она раздает ордена и даже титулы. Однажды я прихожу в Торгпредство России во Франции по делам, а мне тогдашний торгпред говорит: «Можете меня поздравить! Я стал дворянином!». Видимо, любовь к титулам и орденам очень сильна в современной России. Мы же считаем, что они не имеют никакого права это делать, потому что дворянский титул может присвоить только царствующее лицо.

О. К. Александр Александрович, заканчивая нашу беседу, как Вы думаете, готова ли Россия при-нять идею реставрации монархии сегодня?

Кн. А.Т. В заключение доказательно можно сказать, что согласно закону о престолонаследии, прямых наследников престола Романовых в России сегодня нет. После смерти Николая Романовича Ассоциацию Дома Романовых возглавляет Дмитрий Романович, тоже преклонного возраста, с кото-рым я хорошо знаком и дружу. Он очень хороший человек. Цель этой Ассоциации — объединить всех представителей этого рода, рассеянных по всему свету. Но никто из них не претендует на пре-стол и не называет себя наследниками. Как правящая династия, династия Романовых закончилась. Это мое личное мнение. Давайте вспомним, как формировалось русское государство? Первое объе-динение разных княжеств в конце XIII века и возвышение Московского началось с Ивана Калиты и длилось почти триста лет как династия Рюриковичей до Ивана Грозного; после наступает Смутное время; выбирается новая династия Романовых, которая так же правит 300 лет. Это говорит о некой цикличности, а также о том, что новая династия появляется тогда, когда кончается предыдущая из-за переворота или революции. Второй довод: исторически складывалось так, что когда выбирались цари, рассматривались разные кандидаты не только из потомков Рюриковичей, а даже Трубецкие, Голицыны (они Гедиминовичи), но остановились на Романовых. Так что и такой прецедент есть. Если возникнет вопрос о восстановлении монархии в России, скажу, что об этом думаю. Земский собор может выбрать новую правящую династию. Но реально ли это? Считаю — нет. Во-первых, как сейчас определить Земской собор? К идее монархии народ должен подходить так же, как че-ловек, принявший решение — стать монахом, зная, что это навсегда. Это есть духовная, народная ответственность. Если народ дошел до идеи, что им нужен царь, он должен быть готов, что это не на две недели, не на двадцать лет, а на династию. Нужен духовный подход, чтобы избранный царь, король, император (назовите, как хотите), даже при Конституции оставался помазанником Божьим. Это философская система отличается от устройства республики: выбрали человека — поменяли Конституцию; или прошел срок — выбрали нового президента. Но не стоит вводить себя в заблуж-дение пустыми идеями. Я считаю, что Россия к восстановлению монархии не готова. Когда будет готова, тогда давайте пошутим — я кандидат! Но это ради шутки!

147

Сын железнодорожного магната фон Мекка, Аттал: судьба офицера Лейб-гвардии Преображенского полка в годы Первой мировой войны

Синицын М.В.

100-летию Брусиловского прорыва посвящается

I. Введение

Обращаясь к последним дням Российской империи, всегда приходится отмечать, как много наша история хранит «забытых имен». В этом, пожалуй, и заключается особая трагичность Великой российской революции, после которой было решено переписать историю страны, вырвав при этом из неё целые страницы. На этих страницах оказались имена многих тех, кто преданно служил интересам России и чей пример мог бы быть образцом для русского человека. Среди них и фамилия фон Мекк, чьи представители сXVI в. верой и правдой служили Российскому государству.

Зачастую, фамилия фон Мекк ассоциируется с П.И. Чайковским, которому долгое время покровительствовала вдова одного из первых железнодорожных магнатов Российской империи, Надежда Филаретовна фон Мекк. Её переписка с Чайковским длилась 13 лет[1], ей он посвятил одну из своих симфоний.

Сын Надежды Филаретовны, Николай Карлович фон Мекк, продолжил дело своего отца и весьма преуспел в этом деле. Став в 1891 году председателем правления Московско-Казанской железной дороги, к 1913 году он увеличил её протяжённость с 233 верст до 2606[2]. Николай Карлович вошёл в историю не только как крупный железнодорожный магнат, но и стал одним из первых российских автомобилистов.

Н.К. фон Мекк был личностью во многом выдающейся. Поэтому его биография освещалась в отдельных трудах[3]. В то же время, следует заметить, что в этих исследовательских работах внимание уделяется, как правило, лишь самому Николаю Карловичу фон Мекку. Поэтому остается практически ничего не известно о судьбах членов его семьи. Известно, что у него было три сына и три дочери, при этом один из сыновей умер в младенчестве от болезни. В работах М.В. Гавлина о сыновьях сказано лишь несколько строк. Указывается, что первый сын, Марк погиб в 1919 году, а судьба младшего сына Аттала, и вовсе неизвестна[4].

В опубликованной в журнале «Автопилот» статье, посвящённой Н.К. фон Мекку, говорится, что Аттал якобы погиб в «первый день войны 15 июля 1914 года», а старший, Марк, был расстрелян большевиками в Омске 24 декабря 1918 года[5]. В другом источнике, датой смерти Аттала указывается 10 июля 1916 года[6].

Свои воспоминания уже в эмиграции оставила младшая дочь Н.К. фон Мекка, Галина[7]. Она до войны вышла замуж за английского верноподданного и 1915 года находилась в Англии. Про службу Аттала в воспоминаниях упоминается дважды: о разговоре перед отправкой на фронт и о его похоронах[8]. Датой смерти названо 14 июля 1916 года.

Более информации о сыновьях фон Мекка нет. Поэтому основной целью данного исследования является установление судьбы одного из сыновей Н.К. фон Мекка – Аттала. Так как в широкой печати, как уже ранее указывалось, семье Н.К. фон Мекка внимания почти не уделялось, основную источниковую базу для исследований составили документы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), в частности – послужные списки Аттала[9] и Марка фон Мекков[10].

В работе использовался метод микроисторического анализа, описанный Ж. Ревелем[11]. Исследуя судьбы отдельных представителей дворянства и их семей - видны последствия для России таких макроисторических явлений как Первая мировая война и революция. Исследуя судьбы отдельных представителей дворянства и их семей - можно проследить последствия таких макроисторических явлений как Первая мировая война и Великая российская революция.

История семьи фон Мекков отразила целую эпоху, начиная с развала Российской империи и заканчивая первыми годами Советской власти. Аттал фон Мекк погиб на фронте Первой мировой, Марк был расстрелян белыми в ходе большевистского восстания в Омске, а их отец, Н.К. фон Мекк, был расстрелян за вредительство в 1929.

Оба сына Н.К. фон Мекка в Первую мировую были офицерами Русской Императорской армии. Аттал в «Великую войну» служил в Лейб-гвардии Преображенском полку. Его судьба особо интересна: он погиб в своем первом же бою 15 июля[12] 1916 года в ходе Брусиловского прорыва.

II. Аттал фон Мекк. Биография до участия в боевых действиях

Аттал фон Мекк был вторым сыном Николая Карловича фон Мекка. Он родился 11 сентября 1894 года. В отличие от Марка, окончившего 1-й Кадетский корпус и в 1911 г. ушедшего в запас в чине прапорщика, Аттал фон Мекк пошёл по стезе гражданской: получил начальное образование в Императорском лицее в память цесаревича Николая[1], затем перешёл в Институт инженеров путей сообщения имени Императора Александра I.

Возможно, Аттал, имея такое хорошее образование, стал бы достойным продолжателем дела своего отца. Но война поменяла все планы.

С началом войны российское дворянство посчитало своим долгом поддержать государство, и дворяне целыми семьями уходили на фронт. Среди этих дворян был и Аттал фон Мекк. 1 декабря 1914 г. он зачислен на временные сокращённые офицерские курсы при Пажеском Его Императорского Величества корпусе.

Если бы у Аттала к тому времени имелось бы оконченное высшее образование, он имел бы по законам Российской империи право на производство в офицеры. Его поступление в Пажеский корпус свидетельствует о том, что на момент начала войны он ещё продолжал обучение в Институте инженеров путей сообщений и ушёл на фронт с университетской скамьи.

В Пажеском корпусе Аттал фон Мекк отучился в общей сложности 5 месяцев: с 1 декабря 1914 г. по 1 мая 1915 г., при этом 11 февраля 1915 г. он был произведён в унтер-офицеры, а 1 мая 1915 г., по окончании Пажеского корпуса, в прапорщики «Лейб-гвардии в Преображенский полк». На этом обучение будущего офицера не закончилось. 6 мая того же года он зачислен в запасной батальон полка, откуда направится с 34-й маршевой ротой на «театр военных действий» лишь 19 ноября.

Учитывая, что в среднем офицеры военного времени обучались 3-4 месяца, Аттал получил образование более существенное (почти год). 25 ноября 1915 г., прибыв в Преображенский полк, он был зачислен в 7-ю роту. 6 декабря Аттал произведён в подпоручики.

Лейб-гвардии Преображенский полк был одним из самых старейших соединений Русской армии. В конце 1915 г. полк находился в районе Двинска (современный Даугавпилс)[2], где оставался до конца июня.

Г. Н. фон Мекк вспоминала: «В июне я поехала в Москву, чтобы повидаться с Атталом, прежде чем он уйдет в свой полк. Мы пообедали в городе вдвоем. Аттал всё время был весел, но, когда мы завершили нашу трапезу, его настроение внезапно изменилось. Взглянув на меня своими грустными карими глазами, он спокойно сказал: «Не говори ничего старикам, но я хочу, чтобы ты знала. Меня скоро убьют – может быть, в самом первом бою». Я смотрела на него и ничего не могла промолвить. Аттал был готов умереть и не боялся этого»[3].

27 июня Преображенский полк погрузился на станции Молодечно. Гвардия направлялась на Юго-Западный фронт.

III. Брусиловский прорыв

До середины 1916 года на Восточном фронте Первой мировой войны стояло относительное затишье. После Великого отступления 1915 года русским войскам удалось стабилизировать линию фронта. В апреле 1916 года в Ставке обсуждается план летней кампании. Предполагается нанести главный удар Западным и Северными фронтами, а Юго-Западный фронт А.А. Брусилова должен был наносить вспомогательный удар.

Позднее наступление войск Юго-Западного фронта было названо именем его командующего. Брусиловский прорыв[1] (22 мая – 9 августа[2]) – наступательная операция русских войск Юго-Западного фронта, проведенная с целью разгромить австро-венгерскую армию на Восточном фронте и овладеть Галицией. Прорыв был осуществлен на 13 участках с последующим развитием в глубину. К середине июня удалось отодвинуть линию фронта на 80 км. 15 июня противник перешел к контратакам.

После этого Брусилов временно приостанавливает наступление для перегруппировки войск. С конца июня Верховное Главнокомандование начинает перебрасывать на фронт резервы, гвардия передислоцируется с Западного на Юго-Западный фронт. Последующие безуспешные наступательные действия продолжаются до сентября 1916 года[3].

Историография Брусиловского прорыва и роль в нем Преображенцев насчитывает уже вековую историю. Однако, необходимость обращения к малоизвестным страницам Отечественной истории обусловлена задачей восстановить картину последнего боя Аттала фон Мекка, как драматического эпизода Первой мировой войны, именуемой на Западе Великой, и выявить особенности использования войск гвардии в Брусиловском прорыве. Специфической чертой историографии о Брусиловском прорыве является ее некоторая политизированность, определяемая тем, что в него были вовлечены гвардейские части, которые в Российской империи имели большой политический вес. В гвардии служили многие молодые дворяне. Поэтому безуспешные действия войск Брусилова в июле 1916 года описываются неоднозначно, и часть исторических фактов либо замалчивается, либо упоминается вскользь.

Брусиловский прорыв стал одним из наиболее известных эпизодов Первой мировой войны в России. В целом, в первое десятилетие после окончания войны, в СССР следует отметить повышенный интерес к этой теме. Появляются переведенные мемуары командующего немецким Восточным фронтом П. Гинденбурга[4], его начальника штаба Э. Людендорфа[5], исследовательские работы А.М. Зайончковского[6], А.И. Литвинова[7], В.Н. Клембовского[8]. В 1929 году в СССР были опубликованы мемуары А.А. Брусилова[9], после революции оставшегося в Советском Союзе.

При этом с самого начала историю Брусиловского прорыва пишут непосредственные участники событий. В августе 1920 г. Брусилов в одной из дискуссий высказывает основные положения по «Луцкому прорыву»[10], а начальник его штаба во время Брусиловского прорыва В.Н. Клембовский является составителем сборника Комиссии по использованию опыта мировой и гражданской войн за 1916 год[11]. Кроме того, главной причиной остановки наступления генерал Брусилов и его начальник штаба считали «бездарность русского верховного командования»[12], которое было близко к царю. Такая позиция не могла не устраивать советское политическое руководство.

Впоследствии тема Брусиловского прорыва оказалась несколько политизирована: если советская историография верная критической концепции по отношению к действиям царского правительства, продолжала мысль Брусилова о низкой квалификации высших командиров, то литература русской эмиграции причиной того, что после столь «решительного удара» немецкий фронт не рухнул, называла «удар в спину» в виде Февральской революции 1917 г. и заговор генералитета, предавшего Николая II[13].

Вместе с тем, изложение хода прорыва зачастую ограничивается его первым месяцем: с 22 мая по конец июня 1916 года. Наступательные же действия Юго-Западного фронта Брусилова продолжались до сентября 1916 года[14]. О действиях в период с июля по сентябрь известно не очень много. В отечественной историографии потери в период с 22 мая по 30 июня 1916 г. проецируются на весь период Брусиловского прорыва[15].

С конца июня русское Верховное командование перебрасывает на Юго-Западный фронт значительные силы, в том числе – войска гвардии. В течение второй половины июля, ведя безуспешные наступательные действия, гвардия потеряет 50 000 человек[16].

Поэтому почти все работы по истории Брусиловского прорыва можно разделить на три категории. Критерием выделения направлений в историографии может служить отношение авторов к причинам неудачи Брусиловского прорыва. Выделим три направления.

К первому следует отнести большую часть работ в советской историографии, указывавшей при повествовании прежде всего на недостатки высшего генералитета. Например, в работе советского историка Айрапетяна главной причиной остановки наступления называется именно «бездарность верховного командования»[17], якобы так и оставившего Брусилова без подкреплений и «не давшего» развить прорыв. При этом достаточно высокую оценку получают действия генерала Брусилова. В более ранней работе Ветошникова[18], хоть и упоминаются июльские бои, ответственность за потери возлагается не на Брусилова, а на командующего Особой армией[19] генерала Безобразова, одновременно являвшегося командующим войсками гвардии и назначенным на этот пост лично Государем Императором.

Причем иногда во взгляде на события совпадали точки зрения и монархистов, и большевиков. В этом плане можно отметить работу монархиста А.А. Керсновского[20], написанную в 30-е года в эмиграции, в которой также основная вина возлагалась именно на генералитет.

В Великую Отечественную войну издается сразу несколько брошюр по Брусиловскому прорыву, которые закрепляют основные положения советской историографии[21]. Брусиловский прорыв «заканчивается» в конце июня 1916 г., а последующие действия упоминаются лишь как факт. Это определяет ключевой подход к описанию прорыва. С 1929 по 1983 гг. «Мои воспоминания» Брусилова в СССР переиздаются 7 раз.

В некоторых научных трудах уже современных российских историков продолжают господствовать советские взгляды. Так, военный историк А.В. Шишов в своей статье также не уделяет внимания действиям войск Брусилова с июля месяца, говоря лишь о том, что его частям удалось «добиться в наступлении только частичных успехов»[22]. Только о июньском прорыве глубиной 80 км упоминает и историк В.К. Шацилло[23]. О действиях с июля и о потерях до сентября не говорит и А.И. Уткин[24]. Упоминается лишь о июльской неудаче на Стоходе и в более современной работе «Европа и Россия в огне Первой мировой войны»[25].

Ко второму направлению следует отнести работы, которые в первую очередь рассматривают историю гвардейских частей. Мемуары гвардейских офицеров отличает то, что, оставшись верными своему долгу и Царю, их авторы не переходят на личности и редко критикуют вышестоящих офицеров. К ним можно отнести воспоминания Преображенцев С.П. Андоленко[26], С.А. Торнау[27], командующего гвардейскими частями В.М. Безобразова[28], генерал-квартирмейстера штаба войск гвардии Б.В. Геруа[29]. Действия частей русской гвардии рассматриваются с точки зрения верности воинскому долгу и в работе Ю.В. Зубова[30]. Главный недостаток вышеупомянутых работ в отсутствии аналитической части. В некоторых исследовательских трудах, где объектом исследования является гвардия, упоминаются непростые отношения между гвардейскими и армейскими офицерами. На первый план при описании выходит именно это непонимание. Особенно это проявляется в труде Е.И. Чапкевича[31]. Рассматривая в качестве основного объекта русскую гвардию и говоря о ее многочисленных подвигах, автор оставляет за кадром микроэлементы: сами эти подвиги[32] и их масштабы.

Наконец, к третьему направлению стоит отнести работы, за неудачу винившие русский генералитет, в том числе и самого Брусилова. Одним из активных сторонников этой версии является С.Г. Нелипович[33]. Кроме того, к этому числу относятся работы Зайончковского и Литвинова, которые ранее уже упоминались.

Особняком стоит работа М.В. Оськина[34], который июльские бои называет «Ковельской мясорубкой»[35] и одновременно ставит Брусилова в один ряд с генералиссимусом А.В. Суворовым[36].

Во многих вышеуказанных трудах отдельный бой как предмет исследования не рассматривается, очень мало работ, которые описывают бои в масштабе полка. Кроме того, столкновение интересов в гвардии определяет некоторую политизированность. Поэтому попытаемся, используя историографию и источники из военно-исторического архива, восстановить только ход последнего боя Аттала фон Мекка.

IV. Первый и последний бой Аттала фон Мекка

Вечером 7 июля 1916 г. Преображенский полк занял позиции против д. Райместо[1][2]. Здесь Преображенцам предстоит принять участие в тяжелейших боях на р. Стоход.

Атака была назначена на 15 июля. Особо следует отметить местность в полосе Преображенцев. Офицер полка С.А. Торнау впоследствии вспоминал: «Свыше версты топкого болота, с параллельными фронту многочисленными и глубокими канавами, наполненными водой, надлежало наступающим частям пройти до проволочных заграждений, в изобилии окружавших подступы к Райместу»[3].

О событиях 15 июля в Дневнике полка написано лаконично: «15 утром наша артиллерия открыла сильный огонь по окопам противника и по проволочным заграждениям, но пехота ещё не наступала. В 2 часа дня было приказано наступать, мы бросились со своих окопов. Правей нас наступали егеря: они силою заняли окопы противника и забрали много пленных. Мы тоже частью вошли в окопы противника. Немцы начали отступать в паническом бегстве»[4]. За кадром этих достаточно сухих строк осталось многое. Составление более же точного описания того боя затрудняет ещё и тот факт, что журнал военных действий Преображенского полка[5], хранящийся в РГВИА, является «особо ценным» и выдается на руки лишь в качестве микрофильма. Написанный от руки, при низком качестве микрофильмирования, текст становится практически нечитаемым. Поэтому более полно восстановить ход событий удалось уже по другим документам, в том числе по журналу военных действий 1-й гвардейской пехотной дивизии[6], в состав которой входил Преображенский полк.

Согласно этому журналу в 6 часов 23 минуты 15 июля началась артподготовка. К 9 часам, согласно журналу, артиллерией «сделано два (прохода – М.С.) на участке Преображенцев»[7]. В этом же часу батареи сделали перерыв для охлаждения орудий. В 12.00 артиллерия вновь «развела самый сильнейший огонь»[8]. Как будет вспоминать Торнау: «Результаты этой артиллерийской подготовки были ничтожны. Проволочные заграждения и блиндажи Райместа, за небольшим исключением, сохранились в полной неприкосновенности…»[9]. В 13.00 началось общее наступление. Как записано далее в журнале военных действий дивизии: «Цепи (Преображенцев – М.С.) стали принимать влево, так как с северо-восточной стороны Райместа оказалось малопроходимое болото и наткнулись на неразрушенную проволоку у которой залегли»[10]. Ярче описывают тот бой его очевидцы: «Движение цепей шло очень медленно, ноги так засасывались болотом, что люди падали или вытягивали ноги из тины с помощью рук, дабы не оставить в болоте сапоги…Не хватало санитаров для оказания помощи раненым и выноса их из боя, а здоровые расстреливались немцами, как куропатки…»[11]. Один из биографов полка и яркий представитель русской эмиграции С.П. Андоленко писал: «В 14 часов (согласно журналу боевых действий, в 13 часов – М.С.) роты вышли из окопов. Их встретила буря огня. Немецкие самолёты в упор расстреливали цепи, болото замедляло движение и засасывало людей. Несмотря на это, батальоны дошли до позиции, но не смогли преодолеть неразрушенную проволоку»[12]. Далее, запись в журнале военных действий: «16 час. 30 мин. пока продвижения нет, части накапливаются»[13]. В это время добравшиеся до проволоки солдаты лежат перед ней, находясь почти как на ладони у противника. Пробить брешь в проволоке русская артиллерия не может: слишком велика вероятность попасть по своим.

18.00. Журнал военных действий: «Противник открыл артиллерийский огонь по Преображенцам и Егерям. Наша артиллерия большинством батарей открыла огонь по Райместу усилив его насколько возможно и содействуя (курсив мой – М.С.) атаке»[14]. О каком содействии идёт речь – не совсем ясно, если учесть, что проволочные заграждения по-прежнему неразрушены и вражеский огонь продолжает косить ряды Преображенцев.

Здесь, у этой проволоки, и нашёл свою смерть подпоручик Аттал фон Мекк. Согласно списку потерь[15], в том же бою погибли ещё трое офицеров: подпоручики Александр Клюпфель, Владимир Верёвкин и прапорщик граф Сигизмунд Велепальский, для которого этой бой тоже был первым. Интересно отметить, что у Андоленко фамилия Клюпфель значится с приставкой «фон», а в списках о потерях – этой приставки нет. Так или иначе, двое из четырех офицеров, погибших в бою у Райместа, были немцами. Именно немцев, которые сражались за Россию не менее храбро, чем русские, вскоре обвинят во всех поражениях. Поэтому приставка «фон» зачёркнута и в послужном списке Аттала фон Мекка. Сделано это тем же пером, которым зачёркнуто звание подпоручика и сверху подписано «Поручик». Это звание было присвоено Атталу посмертно. Тот факт, что эти правки в послужном списке были сделаны одновременно, говорит о том, что с приставкой «фон» Аттал расстался незадолго до своей гибели. В подтверждение этих слов стоит отметить, что в журнале военных действий дивизии также указывается, что бою убит подпоручик «Мекъ»[16].

По воспоминаниям Торнау, чехи, занимавшие оборону в Райместо, продолжали обстреливать наши позиции до середины ночи. Затем всё стихло. «На нашей стороне наступила тишина, прерываемая лишь стонами многочисленных раненых, лежащих на поле сражения. Ни разу за всё время войны мне не приходилось слышать таких страшных стонов, как на этом проклятом болоте. Раненые, лёжа сплошь и рядом в воде, покрытые густой травой, стонами давали знать санитарам о своем местонахождении»[17]. В ночь на 16 июля штабс-капитан Макеев с 6 сапёрами взорвал проволочные заграждения для утреннего штурма. Но утром боя не последовало. Противник отошёл, оставив на позициях одну 47-миллиметровую пушку. За 15 июля Преображенцы потеряли 4 офицеров и 112 нижних чинов убитыми и 4 офицеров и 638 нижних чинов ранеными[18]. Всего в боях на Стоходе гвардия потеряла почти 50 000 человек[19].

Немецкий генерал Людендорф об атаках на Стоходе писал: «У русских было много людей, но они тратили их слишком беспечно. С такой тактикой они не добились никакого успеха против наших тонких линий»[20].

Тем не менее, за Стоход получил Георгиевское оружие командир Преображенского полка А. А. Дрентельн. В его наградном листе указывалось, что «Генерал-майор Дрентельн пренебрегая трудным положением Л. Гв. Преображенского полка, сохранил за собой позицию до ночи, в течение которой принял все меры для разрушения проволоки и возобновления с рассветом атаки; под угрозой этой атаки противник сам к рассвету освободил занимаемую позицию»[21]. Основанием для награждения стал пункт 1 статьи 112 статута «О георгиевском оружии»: «…достойны награждения Георгиевским Оружием: п.1. Кто с частью не менее батальона или дивизиона конницы с артиллерией или без оной, с боя захватит или удержит до конца сражения какой-либо важный пункт неприятельского расположения, хотя бы и без решительного влияния на общий исход дела»[22]. Формально Дрентельн мог быть представлен к награде. Но заслуживал ли он её? И не поэтому ли так ревностно относились армейские офицеры к гвардейским, что те получали большее не за заслуги, а за свой статус.

Кроме Дрентельна, награды получило множество адъютантов и других штабных офицеров. Аттал фон Мекк получил приказом по 8-й армии орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» посмертно.

Тему наград в гвардии стоит раскрыть более подробно. Все наградные документы по Преображенскому полку направлялись в штаб 1-й гвардейской дивизии. Наградные листы были обнаружены автором в «Деле о награждении дивизии орденами и медалями за боевые заслуги и о производстве офицеров и чиновников в следующий чин»[23]. Проводя выборку наградных документов, полученных в июле 1916 года, выделим 40 представленных к наградам. Все получили военные награды. Из них 12 человек – гражданские, это 30% от числа награжденных. 25 человек или 62,5 процентов награжденных – офицеры в чине до капитана. Среди награжденных и Г. Родзянко, сын председателя Государственной Думы[24]. Процент гражданских указывает на то, как легко боевые награды доставались в гвардии. Также в целом по 1-й гвардейской пехотной дивизии можно было читать представления на делопроизводителей Управления дивизионного Интенданта к ордену Святого Станислава 2-й ст. с формулировкой «За выполнение работ под артиллерийским огнем» с припиской к представлению, что «нижние чины награждены георгиевскими медалями»[25]. Поэтому отношение армейских офицеров к гвардии было не беспочвенным, если учесть, что Преображенский полк овладел Райместом лишь благодаря отступившему противнику.

В этом вероятно отчасти кроется и нелюбовь самого А.А. Брусилова к гвардии. В своих воспоминаниях он писал, что: «Существование гвардии с ее особыми правами было другой причиной недостаточно осмотрительного подбора начальствующих лиц»[26].