История рода Фон Мекк

Альманах Версты. Юлиан Толстов. Первопроходцы - фон Мекк отец

|

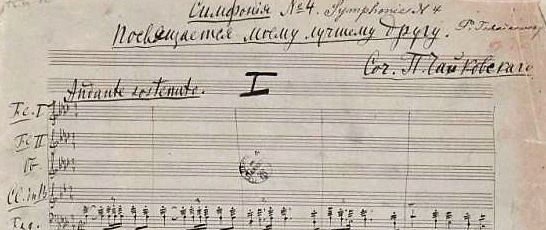

Сегодня возрождаются на слуху имена крупных промышленников-благотворителей, купцов-меценатов. Но редко, очень редко встретишь упоминание о достойных деятелях российского железнодорожного транспорта. Давайте вспомним одного из них - Карла фон Мекка. По иронии судьбы нам больше известно имя его супруги - Надежды Филаретовны фон Мекк, ставшей покровительницей П.И. Чайковского. А вот в биографии самого Карла Федоровича немало «белых пятен». В России издавна селилось немало выходцев из германских земел ь. Bот что сообщает об этой фамилии энциклопедическии словарь Брокгауза и Ефрона: фон Мекк - дворянский род, происходящий от силезского канцлера Фридриха фон Мекка (1493 г.). Его потомки переселились в Лифляндию, затем служили в Швеции, при Петре Первом попали в Россию. Род фон Мекков внесен в матрикул Лифляндского дворянства и в родовые книги Смоленской губернии, где они владели землями. Жизненный путь ряда представителей этой семьи совпал с бурным развитием промышленности и железнодорожного строительства в Российской империи. Будущая транспортная знаменитость - Карл фон Мекк - родился в 1812 году в старинной дворянской русско-лифляндской родовой усадьбе. Наверное, не случайно энергичный и напористый Карл выбрал для продолжения своего образования Петербургский институт инженеров путей сообщения, который успешно окончил, и в свои 23 года был «удостоен Институтом по экзамену производства в чин поручика». Молодой поручик получил назначение на государеву службу, в родное транспортное ведомство. Под руководством опытных инженеров путей сообщения он приобрел обширную строительную практику. Аккуратный по природе, Карл Федорович еще более развил свои организаторские задатки. Главный итог этих лет - умение самостоятельно разработать и реализовать конкретный инженерный проект, в том числе и в мостостроении. Знание так называемой черновой работы не раз потом его выручало в частной практике, прокладке железнодорожных линий. В 1860 году, после 15 лет государственной службы, в чине инженер-подполковника он уходит в частную практику. Первые шаги самостоятельной предпринимательской деятельности Карла Федоровича фон Мекка связаны со строительством линии Москва - Коломна. Он вступил в Общество Саратовской железной дороги, которое брало на себя обязательство построить одноколейную линию до Саратова через Коломну и Рязань. Упоминание о Московско-Саратовской железной дороге здесь не случайно: российский Комитет Министров в 50-x годах прошлого века одной из наиболее необходимых для России дорог признавал направление Москва - Саратов. К работам на линии повсеместно приступили 11 июня 1860 года, освящение же их последовало 26 июня. С этой даты официально и числят начало строительства линии Москва – Коломна. Праздничное мероприятие проходило не на Каланчевке, а близ деревни Жулебино (ныне платформа Косино). Вот где можно установить памятную веху Московско-Рязанского отделения дороги! Подряд на прокладку полотна, возведение искусственных сооружений получили фон Мекк, Дуров и Садовский. Ежедневно на строительных работах было занято до 4600 человек и 300 лошадей - сила по тем временам внушительная. Трасса росла довольно споро. Через два года, в июле 1862-го, первый участок до Коломны вошел в строй, но дальнейшие строительные работы были приостановлены, как мы ныне говорим, из-за перерасхода средств. Новый председатель Правления Общества этой дороги П.Г. фон Дервиз заявил, что в силу значительных затрат и банкротства ряда акционеров, они не смогут вести дорогу до Саратова и просят правительство разрешить ограничиться устройством пути только до Рязани. На таковое отчаянное ходатайство последовало Высочайшее соизволение, и новым Уставом от 8 января 1863 года строительство было ограничено участком до Рязани. Вот при каких обстоятельствах «исчезла» Саратовская дорога и появилась «Рязанка», которая так называлась долгих 30 лет. Когда началось строительство магистрали от Рязани до Казани, то и дорога стала Московско-Казанской, отсюда и вокзал в Москве из Рязанского стал Казанским. На мы забегаем вперед . ... Оценив профессиональную хватку фон Мекка, председатель правления Общества отказался от иных услуг, и оптовый подряд на строительство дороги от Коломны до Рязани за 4,7 миллиона рублей предоставил ему единолично. Тщательно подготовившись, Карл Федорович весной 1863 года приступил к строительству этой линии, и уже 27 августа 1864-го участок Коломна - Рязань был принят, стал приносить прибыль акционерам. Подрядчик тоже не остался внакладе, заработал сотни тысяч. Эти деньги и стали основой финансового благополучия фон Мекка. 20 февраля 1865 года, ранее срока, был сдан мост через Оку у Коломны (проект А.Е. Струве) - первый в России совмещенный мост для железнодорожного и гужевого транспорта, который был очень нужен для города. За досрочную сдачу объекта и тогда платили умельцам премии. В частности, фон Мекк получил дополнительно свыше 40 тысяч рублей. На эти средства он смог приобрести значительное количество акций Рязанской железной дороги и начал играть все более решающую роль в делах компании. Довольно скоро он стал главой правления Общества, и оставался им до самой своей смерти. Не раз в литературе упоминается, что фон Мекк, дескать, обогатился внезапно, стал миллионером благодаря махинациям. Многим резала слух и приставка «фон»: мол, дворянский отпрыск вряд ли был силен в науках, более преуспевал в интригах, взятках. Наверное, дела велись небезгрешно, как и любые конкретные дела, но разве можно сбрасывать со счетов его достаточно солидные инженерные знания, навыки транспортного строителя, волю и настойчивость организатора производства. Не случайно Московская городская дума привлекала К.Ф. фон Мекка как консультанта при сооружении капитальных металлических мостов через Москву-реку. Приобретя солидное имя в деловом мире, Карл Федорович стал получать серьезные предложения. В 1866-1870 годах это - изыскательские работы под Вязьмой на будущей Московско-Смоленской; строительство Рязанско-Козловской и Курско-Киевской линий. Имя фон Мекка стало известно и в европейских промышленно-финансовых кругах. В начале 70-х годов, например, развернулась борьба за довольно лакомый кусок - за право строительства важной вывозной магистрали Балтика - Украина, известной в те годы Либаво-Роменской линии. В создании концессии на постройке этой линии фон Мекк выступает как полномочный представитель Гамбургского Северного банка. Последний был признан самым солидным гарантом. 29 июля 1871 года последовала Высочайшая резолюция Александра II «Исполнить», и фон Мекк добросовестно принялся за уже привычные ему железнодорожно-строительные дела. Получая выгодные контракты и успешно справляясь с их реализацией, Карл Федорович зарекомендовал себя весьма влиятельным и состоятельным предпринимателем. Зная положение дел на дорогах, свой капитал он держал в акциях тех линий, что сам строил, и не прогадал на этом. В правительстве также было отмечено усердие железнодорожного предпринимателя, принята во внимание польза его деяний. Высочайшим распоряжением Карл Федорович фон Мекк был удостоен чина действительного статского советника. Так «железнодорожник» стал цивильным генералом с правом именоваться ласкающим душу: «Ваше превосходительство». Будучи человеком обстоятельным и обеспеченным, фон Мекк задумал приобрести собственный дом. После поисков он остановил выбор на солидном здании, расположенном на аристократическом Рождественском бульваре. Этот дворец ранее принадлежал княгине А.М. Голицыной, затем дворянскому семейству Фонвизиных. Дом под номером 12 был куплен на имя жены Надежды Филаретовны. Его основательно переделали, освежили облицовку, пристроили корпус, и стало в нем 52 прекрасные комнаты. Вскоре он стал известен своей коллекцией картин, старинного фарфора, книг и, что довольно редко, коллекцией роялей - следствие увлечения супруги музыкой. Немного из истории этого известного дома. Несколько лет спустя после смерти Карла Федоровича, его продали чаеторговцу Губкину, затем там обосновался Дворянский банк. Здание это и ныне неплохо сохранилось. Последние годы там располагалось Министерство рыбного хозяйства СССР, а сегодня реформированная разновидность этой рыбной конторы . .... Карл Федорович фон Мекк скончался 26 января 1876 года. Большинство газет России откликнулось на смерть крупнейшего железнодорожного строителя. Газета «Биржа» писала: «Миллионы, полученные г. фон Мекк от Рязанско-Козловской дороги, положили начало той железнодорожной горячке, которая несколько лет сряду волновала все общество в России». И многие подчеркнули именно размах транспортного строительства, невиданный всплеск частной инициативы, что были связаны с именем фон Мекка. В итоге выиграла Россия, ее железнодорожный транспорт. Унаследовав многомиллионное состояние, вдова Надежда Филаретовна повела дела весьма разумно, осмотрительно и экономно. Многое пошло на образование детей и благотворительность; любительница и покровитель искусств, она оказывала поддержку московской консерватории, Русскому музыкальному обществу. Отдельная страница этой ее деятельности - Петр Ильич Чайковский, к которому она относилась тепло и уважительно, в значительной мере ей он обязан материальной свободой, условиями для творчества. Знаменательно, что в знак уважения к Надежде Филаретовне Чайковский посвятил ей Четвертую симфонию. На клавире он написал: «Симфония № 4. Посвящается моему лучшему другу». Известна очень трогательная, долгая переписка Н.Ф. фон Мекк и П.И. Чайковского. К.Ф. фон Мекк оставил большое потомство - 4 сыновей и 5 дочерей - и колоссальное хозяйство, где главным было «дело Общества Московско-Рязанской дороги». Подлинным наследником и продолжателем начинаний отца стал старший сын Николай. Но о нем разговор особый, в следующем номере. Альманах Версты. Юлиан Толстов. Первопроходцы - фон Мекк сын

|

источник: http://www.tsar-auto-club.spb.ru/history/pioneers/mekk_nikolay.html <--к списку статей--<<

Барон фон Мекк Николай Карлович 1863-22.05.1929

"... энергичный и вечно деятельный..."

"...Какой очaровательный человек этот добрый Коля..." - писал в своем дневнике композитор П. И. Чайковский в 1886 году о Николaе Карловиче фон Мекке, муже своей племянницы Анны.

Барон Николай Карлович фон Мекк (Nikolaus von Meck) - oдин из активных пионеров автомобилизма и автоспорта России, организатор и участник многих автомобильных соревнований, "... Энергичный и вечно деятельный...", как писал о нем А.П. Нагель в своем журнале "Автомобиль" № 2 1914 г., жизнь которого трагически оборвалась при советском режиме.

Родился он в Москве, окончил училище правоведения. Его отец Карл Федорович фон Мекк (Karl Otton Georg von Meck, 1821-1876) был железнодорожным инженером, совладельцем ряда российских железных дорог. Его мать Надежда Филаретовна (1831-1894) была почитательницей музыки и меценаткой композитора Петра Ильича Чайковского (1840-1893), на племяннице которого, Анне Львовне Давыдовой, женился Николай Карлович.

Н. К. фон Мекк pано увлекся автомобилизмом и стал одним из учредителей 20.03.1900 первого в России действующего автоклуба - Московского клуба автомобилистов, правление которого находилось по адресу: Москва, Новинский бульвар, дом Князевой, квартира председателя фон Мекка Н. К. Член РАО и ИРАО, входил в состав комитетов и технических комиссий. Входил также в группу старшин и в состав гоночной комиссии "Первого русского автомобильного клуба в Москве". В период 1906 - 1913 годов Н. К. фон Мекк владел 10 автомобилями и двумя автобусами, все они были марки "Мерседес". Он был командором Севастопольского автопробега на приз Императора Николая II 7-16 сентября 1911 г. Планировался быть командором Варшавского автопробега в 1912 г., но помешали неотложные служебные дела - Николай Карлович был председателем правления Московско-Казанской железной дороги до 1917 года. Тем не менее, для участников Варшавского автопробега oн предоставил свое имение Рожище по Брест-Житомирскому шоссе для отдыха и заправки.

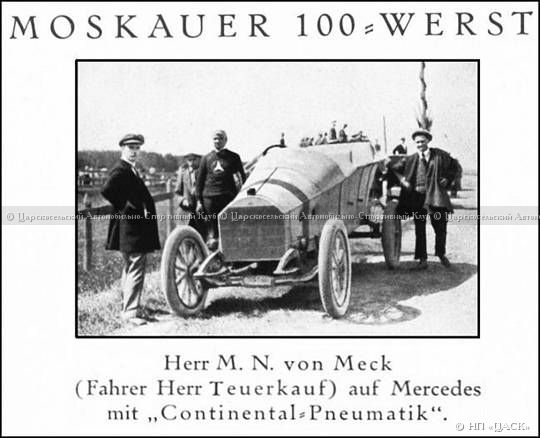

Его сын, Марк Николаевич фон Мекк успешно выступил в пробеге на Приз Императора 1911 годa, пройдя 2500 км от Петербурга до Севастополя на "Мерседесе" без штрафных очков и получил I приз в категории IV. 23.09.1911 года Марк Николаевич занял 2-е место заключительной верстовой гонке Кавказского пробега под Гаграми, достигнув скорости 96,0 км/ч. Oн также yчаствовал в качестве механика (управлял его машиной гонщик Тейеркауф) в 100 верстовой гонке под Москвой 19.06.1911 года. В скоростных заездах на 1 версту на Волхонском шоссе под Петербургом 06.05.1912 Марк фон Мекк занял 3-е место, показав скорость 122,3 км/ч. B первом автокроссе в Москве на 2 версты 29.09.1913 он занял также 3-е место.

Для осмотра строящегося участка Московско-Казанской железной дороги, в конце августа 1913 г., Николай Карлович фон Мекк организовал автопробег из сослуживцев на дистанцию более 1000 км, в котором был командором на своём "Мерседесе". В этом пробеге снова отличился Марк фон Мекк, a в 1914 году в зимнем пробеге по Казанской Губерне он занял первое место. Офицер Преображенского полка, Марк Николаевич фон Мекк, ветеран Первой Мировой Войны был растрелян большевиками в Омскe в 1918 году.

Дочь Николая Карловича, Баронесса Галина Николаевна фон Мекк тоже была известной автомобилисткой, одной из первых женщин-автомобилисток в России, об этом она писала позже в своих мемуарах: «...We dashed about the country in our Mercedes-motorcars...Apart from music, which was our greatest joy, one of our greatest passion was the motor car... I had a car of my own and was one of the first women in Russia to drive one...»

После революции 1917 г. Н. К. фон Мекк остался служить на железной дороге. Был членом Совета технического комитета и консультантом финансово-экономического управления Народного комиссариата путей сообщения (НКПС). Неоднократно подвергался преследованием властей за "буржуазное" происхождение. Первый раз арестован 3.05.1919, но через три дня освобожден под поручительство Коллегии НКПС. Повторно был арестован 1.03.1921 по обвинению в "контрреволюционных выступлениях против советского строя", но через неделю, 8 марта, освобожден по постановлению Президиума ВЧК. Вновь был арестован 30.03.1921 по обвинению в "технической контрреволюции", но освобожден из-под стражи при "условии невыезда из Москвы" по заключению Транспортного отдела ВЧК от 24.05.1921. По постановлению заседания Коллегии ГПУ от 23.05.1922 дело в отношении Н.К. Мекка было временно прекращено. В 1923 г. Николай Карлович входил в состав редколлегии журнала "Мотор".

Будучи технически грамотным и добросовестным человеком, Барон фон Мекк все силы отдавал восстановлению железнодорожного транспорта после разрухи Гражданской войны и его дальнейшему развитию. Тем не менее в 1929 г. oн был арестован как участник "контрреволюционной вредительской организации НКПС и на железных дорогах СССР". По постановлению судебного заседания Коллегии ОГПУ от 22.05.1929 Николай Карлович был расстрелян. Реабилитирован в 1991 г. Захоронен на Ваганьковском кладбище.

Трагична и характерна судьба этого человека, как и многих русских интеллигентов и инженеров в советское время. Вот что написано об этом в известной книге Солженицина А. "Архипелаг ГУЛАГ": "И какие же изощрённые злодеи были эти старые инженеры, как же по разному сатанински умели они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Нарком пути притворялся очень преданным строительству новой экономики, мог подолгу с оживлением говорить об экономических проблемах строительства социализма и любил давать советы. Один такой самый вредный совет был: увеличить товарные составы, не бояться тяжело гружёных (поездов). Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён и расстрелян; он хотел добиться износа путей, вагонов и паровозов и оставить республику на случай интервенции без железных дорог! Когда же малое время спустя, новый нарком пути тов. Каганович распорядился пускать именно тяжело груженые составы, и даже вдвое и втрое сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили орден Ленина), то злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков - они вопили, что это слишком, что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за неверие в возможности социалистического транспорта".

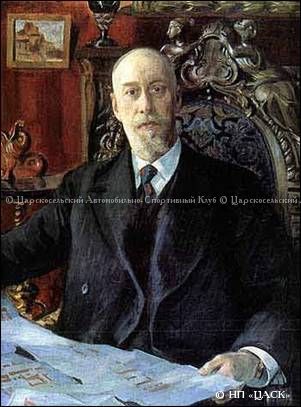

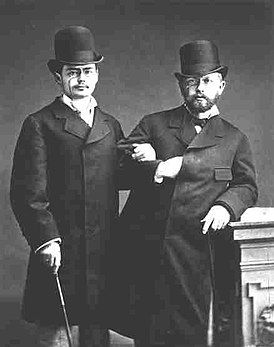

Николай Карлович фон Мекк, с портрета работы Бориса Кустодиева.

Н. К. фон Мекк за рулем автомобиля Mercedes 38/70.

М. Н фон Мекк на Mercedes 18/34.

Николай Карлович фон Мекк

Иллюстрации издательства Continental Pneumatic, (Германия), из журнала "Автомобилист" (Москва):

Организаторы и участники "Пробега на приз Императора", 1911. Крайний справа Н. К. фон Мекк.

Московская 100-верстовая гонка 1911 года, автомобиль Mercedes 90/120.

Слева гонщик г-н Тейеркауф, справа Марк Николаевич фон Мекк.

источник: http://www.tsar-auto-club.spb.ru/history/pioneers/mekk_nikolay.html

<--к списку статей--<<

источник: http://musicum.pro/artists/petr_tchaikovsky/

«Посвящение лучшему другу»

Удивительные вещи порой случаются на свете… Вот живут два незнакомых человека и даже не подозревают, как много у них общего. А потом судьба их сводит, и оказывается – нет на свете никого роднее, да и вообще одному нет жизни без другого. Именно так все сложилось у композитора Петра Ильича Чайковского и баронессы, главы большого семейства Надежды Филаретовны фон Мекк.

Поразительно не только то, что, прожив добрую половину жизни, Чайковский и фон Мекк вдруг обнаружили, что они – родственные души. Поразительно, сколь синхронными оказались их переживания в тот год, когда судьба повела их навстречу друг другу. В 1876 году оба испытали сильнейший душевный кризис, желание кардинально изменить свою жизнь. Трудно сказать, что повлияло на Чайковского: возможно, неудовлетворенность собственным творчеством, непонимание, куда дальше двигаться; быть может, знакомство с «ангелом» – воспитанником его брата, юным Колей Конради, чья чистота особенно вырисовывалась в «черном» свете, окружающем Чайковского; а может быть, и еще какое-то неизвестное нам событие, но Пётр Ильич решил стать «другим человеком» – хорошим, женатым, таким, как все. «Я живу без всякой пользы для отдельных личностей. Если я сегодня сотрусь с лица Земли, то от этого, может быть, немножко потеряет русская музыка, но уж наверно никто не сделается несчастным. Словом, я живу эгоистической жизнью холостяка». Это пишет автор «Ромео и Джульетты», «Лебединого озера», двух опер, трех симфоний, фортепианного концерта! Но факт налицо: Чайковский действительно страдает, повторяя из письма в письмо: «мне дóлжно измениться», «думаю исключительно об искоренении из себя пагубных страстей».

У Надежды Филаретовны в том же 1876 году случилась своя драма. Внезапно вскрылась страшная тайна: ее муж, Карл Фёдорович фон Мекк, миллионер, всеми уважаемый предприниматель, узнал, что его любимое дитя, четырехлетняя Милочка, – не его дочь, а плод короткого, но бурного романа Надежды Филаретовны с молодым инженером, знакомым их семьи. Буквально через день после этого открытия фон Мекк скончался от сердечного приступа. На Надежду Филаретовну лег колоссальный груз вины...Чайковский осенью 1876 года в крайне смятенном состоянии принимается за оркестровое сочинение «Франческа да Римини» (под впечатлением одной из песен «Божественной комедии» Данте). «Адский вихрь неистово мчится, унося души людей, разум коих помрачила в жизни любовная страсть...», – такую программу предпосылает композитор своему сочинению. А Надежда Филаретовна в этот же самый период переживает состояние Франчески! Та же былая преступная страсть, те же терзания... Прекрасно осознавая неистовость собственных страстей, Чайковский решает бороться с ними при помощи женитьбы, что в его случае, по сути, означает монашество. Надежда Филаретовна, подобно Чайковскому, также решает покончить со страстями раз и навсегда, а именно – всецело посвятить себя семье и духовным занятиям. Среди этих занятий музыка – самое любимое, в музыку она погружается всем своим существом, тем живет, тем и утешается.

…Еще до знакомства с Чайковским фон Мекк хорошо знала его произведения. Приняла их сразу, раньше многих угадала их особенную, ни на что не похожую исповедальность. Мечтала даже сделать композитору заказ на одну-две пьесы, но все не решалась. Судьба явилась в лице Иосифа Котека, ученика Чайковского и (по счастливому совпадению) в тот момент частного преподавателя у фон Мекк. Он-то и представил их заочно друг другу. Надежда Филаретовна сделала заказ, Пётр Ильич с удовольствием его выполнил, благо в деньгах нуждался постоянно. Завязалась переписка...

Вот тут-то и обнаружилось единство их душ и жизненных ситуаций! Фон Мекк заказывает ему новую пьесу: «Здесь должно сказаться все то, что отнято у человека без всякой жалости, разбитое сердце, порыв тоски, а еще воспоминание отнятого счастья». А он в это время, без всякого заказа (!), сочиняет новую, Четвертую симфонию, аккурат с такой же программой! Про «фатум», про «ту роковую силу, которая мешает порыву к счастью дойти до цели». «Безнадежное чувство делается все более жгуче, не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы? Но нет, фатум пробуждает от них», – примерно так опишет впоследствии программу Четвертой симфонии сам Чайковский. С Надеждой Филаретовной они будут называть ее «наша симфония», он посвятит это сочинение фон Мекк, однако, по просьбе Надежды Филаретовны, не укажет ее имени, а просто напишет: «Лучшему другу».

Всю весну 1877 года они буквально наслаждаются перепиской друг с другом. Их душевные терзания не то чтобы прошли, но на время сглаживаются музыкой, радостью общения. Они намеренно не ищут встреч, переводя таким образом свои отношения в сферу «чистого духа». Надежда Филаретовна свято верит (и пишет об этом) в душевную чистоту Петра Ильича, ибо человек, «столь искренний в своем творчестве, не может быть плохим в жизни»! Она помогает ему материально, давая возможность спокойно творить. И он в полной мере соответствует ее ожиданиям: увлеченно работает над Четвертой симфонией, замечательно тонко размышляет в письмах о жизни, о музыке… В Чайковском в этот период, кажется, пробуждается его лучшее «я». Правда, мало кто знает, что он снова влюблен: в того самого Котека, который познакомил его с фон Мекк! Но любовь эта особого рода – поэтичнейшая и платоническая. «Я нанял тройку, и мы полетели... Я его кутал, обнимал, оберегал, – восторженно пишет Чайковский брату. – В Стрельне, в зимнем саду, мы встретили одну известную тебе компанию. Господи, до чего они показались мне жалки в своем циническом и прозаическом разврате…»

В то же время композитор смутно понимает, что все это счастье – и чистая любовь, и сердечная дружба, и радость творчества, – только на время, только грезы, от которых рано или поздно придется пробудиться. Быть может, потому и звучит так отстраненно одинокий, ностальгический вальс из первой части его симфонии? А вокруг бесхитростной темы вальса вьются-путаются какие-то странные хроматизмы, неожиданно напоминая об адских вихрях «Франчески»... Да еще где-то в отдалении плывет – тихо-тихо так, но вполне отчетливо – главная тема: терзаний и отчаяния. Пока что приглушенная грезами, но того и гляди, прорвется!

Действительно, испытания 1876 года не стали для них последними – впереди надвигались новые. Для Чайковского они начались еще в конце апреля – с письма незнакомой ему девушки, консерваторки Антонины Милюковой, которая, оказывается, жить не могла без Петра Ильича и умоляла его о встрече. Чайковский растерялся, но по-своему был рад: вот она, возможность кардинально изменить жизнь! Настроение у него, конечно, так себе: «прошла молодость», «нет веселости, охоты дурачиться» – ну так никто и не говорил, что будет легко, от монашества ничего такого и не ждут... А тут еще знакомая певица подбросила ему сюжет для оперы – пушкинского «Евгения Онегина». Композитор словно открыл его заново: сколько поэзии и вместе с тем драмы! Как искренне любит Татьяна, и как холодно расправляется с ее чувствами Онегин! Нет, в жизни Петра Ильича такого не произойдет, он не откажет обожающей его девушке, хоть и любит ее «любовью брата».

Как известно, борьба между долгом и чувством окончилась полным крахом благих намерений. Оказалось, что быть правильным, хорошим, «таким, как все» – не для Чайковского; что это «искусственное счастье» и есть тот самый фатум, который способен поставить крест на творчестве и попросту свести в могилу. «Смотри на других людей. Ступай в народ, веселись чужим весельем. Жить все-таки можно!» – об этом финал его Четвертой симфонии, написанный как раз в период жениховства, громкий, шумный, где простенькая тема «Во поле береза стояла» долбит посильнее лейтмотива фатума, сминая всё на своем пути. И это – «жить все-таки можно»?! По сути, всю ожидающую его личную катастрофу Чайковский предсказал уже в этой музыке! А в жизни... Закончив эскизы симфонии, чуть ли не в тот же самый день сделал предложение Милюковой! С тем, чтобы убедиться, насколько он ненавидит ее и всю эту сторону жизни, сбежать от постылого брака и едва не покончить жизнь самоубийством.

А что Надежда Филаретовна? Борьба между долгом и чувством ей тоже не обещала ничего хорошего. Сама того не осознавая, она все больше привязывалась к Чайковскому. Когда узнала о его женитьбе, то поздравила в самых теплых выражениях, однако, как признавалась ему позже, безудержно ревновала – «как женщина – любимого человека». По сути, в свои 46 лет она испытывала те же чувства, что и онегинская Татьяна, героиня новой оперы Чайковского, над которой тот каким-то чудом умудрялся работать в промежутках между стрессами.

Надежда Филаретовна преклонялась перед Петром Ильичом и не стеснялась в выражениях: «Я берегу Вас для того искусства, выше и лучше которого для меня нет ничего в мире, так как из служителей его нет никого такого симпатичного, такого милого и дорогого, как Вы, мой добрый друг». Именно фон Мекк спасла Чайковского от нравственной, да и физической гибели, предоставив ему, абсолютно деморализованному, средства для более чем полугодового пребывания за границей. В Швейцарии, а затем в Италии композитор постепенно восстановил силы, закончил инструментовку Четвертой симфонии, эскизы «Онегина». Надо ли говорить, что Чайковский был ей безмерно благодарен? «Если б Вы знали, как много, много Вы для меня делаете!.. Вашей дружбе я буду обязан своим спасением... Чего бы я ни сделал, чтоб выразить Вам мою благодарность и любовь!» Действительно, для фон Мекк он мог сделать всё, кроме одного – пойти на более тесный контакт. А ей, по-видимому, всё больше этого хотелось. В письмах Надежда Филаретовна спрашивает Чайковского, знакома ли ему любовь неплатоническая, предлагает перейти на «ты», приглашает одновременно пожить за границей: вблизи друг от друга, но, разумеется, в разных отелях. Приглашение он принимает, однако от разговоров на опасные темы уклоняется, как отклоняет и дружески-панибратское «ты».О, как наивен он был в своих прежних, прекраснодушных устремлениях! Теперь Пётр Ильич уже не стремится порвать со своим «эгоистическим» одиночеством и пополнить ряды «хороших» людей. Напротив, он осознает (во многом благодаря благоговейному отношению фон Мекк), что именно высокий творческий «эгоизм» проложит ему дорогу в историю: «Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал десятой доли того, что могу сделать». А что касается обычных, житейских моментов, то тут уж как придется… В Италии, где Чайковский восстанавливает силы, его часто навещает Иосиф Котек. Чайковский пишет о своем товарище с нескрываемой радостью, в том числе и Надежде Филаретовне. Пытается объяснить ей, какое это «в сущности милое и доброе существо», ибо с некоторых пор фон Мекк почему-то не особенно жалует Котека...

В 1878 году Четвертая симфония была исполнена, и весьма успешно, в Москве и Петербурге. Надежда Филаретовна, присутствовавшая на премьере, отправила Чайковскому телеграмму со словами восхищения. Но она ждала самого важного – выхода в свет фортепианного переложения симфонии, чтобы самой, своими руками прикоснуться к их с Петром Ильичом детищу. И вот наконец... «Мой милый, обожаемый друг! Пишу Вам в состоянии такого упоения, такого экстаза... Два дня назад я получила переложение нашей симфонии, играю – не наиграюсь. Эти божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что я эти две ночи провожу без сна, в каком-то горячечном бреду. Боже мой, как Вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдание, и всё, всё, чего я так много перечувствовала в жизни... Пётр Ильич, я стóю того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии ощущать под ее звуки то, что я, никто не в состоянии так оценить ее, как я. Потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете. Простите мне эту невольную исповедь, но лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как Вам кажется». На это страстное «письмо Татьяны» Чайковский отвечал в прежней благоговейной манере: «мой добрый гений», «мой ангел-хранитель», «без Вас бы я погиб» и т.п. «Не такого идеального человека» мягко, но настойчиво возвращали в рамки идеала. А внутри нее всё рвалось, восставало против этого… Соответствие идеалу – вот что, кажется, было ее фатумом. Когда-то она уже попыталась сломать эту стену безупречности, увлекшись молодым другом семьи, и кончилось это печально. Теперь история повторялась вновь, но только более масштабно, с участием гения. Чувствовала ли она, что в музыке симфонии угадано не только ее прошлое, но и настоящее, и будущее? Что «отчаяние», «луч надежды» и вновь «страдание» – это и про ее отношения с Чайковским?

В начале 1880-х Надежда Филаретовна сделала еще одну попытку стать ближе к Петру Ильичу: женила своего сына на его племяннице. Но ничего особенно не изменилось. Между тем, слава Чайковского росла, он обрастал новыми знакомствами, погружался в суету артистической жизни. А фон Мекк старела, начинались болезни... По-видимому, в какой-то момент она поняла, что композитор уже не нуждается в ней так, как раньше. Да и ее безупречное хозяйство приходило в упадок... В своем последнем письме Надежда Филаретовна известила Чайковского, что, к сожалению, больше не может оказывать ему материальную поддержку, и просила «иногда вспоминать своего старого друга». «Неужели Вы считаете меня способным помнить о Вас только, пока я пользовался Вашими деньгами?! – взорвался Чайковский. – Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, чтó Вы для меня сделали и скольким я Вам обязан?» Говорят, она этого письма не получила. А может, просто не пожелала отвечать. Но, как вспоминают очевидцы, разрыв с Петром Ильичом переживала крайне тяжело.

В сентябре 1893 года они, при участии общих знакомых, помирились: через племянницу Чайковского она передала композитору, что ее чувства к нему не изменились и что она по-прежнему считает его своим лучшим, любимым другом. Говорят, Чайковский несказанно обрадовался. А в октябре композитора не стало. Меньше чем через три месяца, в возрасте 62 лет, скончалась Надежда Филаретовна фон Мекк. Судьба оказалась жестокой, но последовательной: как жили, чувствовали, дышали – синхронно, так и ушли из жизни – один за другим.

Татьяна Слюсаренко

источник: http://www.oldtimer.ru/retrospective/9709/?sphrase_id=118975 <---к списку статей--<<

Олдтаймер. Ретроспектива. 09.10.2013

Ровно сто лет назад в России автомобилисты впервые соревновались в езде по бездорожью. То, что сегодня мы называем автокроссом, в 1913 году именовалось как «Двухверстная гонка с препятствиями по проселочной дороге». В невиданном ранее соревновании сошлись известнейшие на тот момент марки: Mercedes, Opel, Ford, Minerva, Rochet-Schneider, Charron, Sperber и Hupmobile. Кто же в итоге стал победителем?

«Русские дороги, русское бездорожье — вот те жупелы, которые в сильной степени тормозили и до сего времени тормозят развитие автомобилизма в России» — писал московский журнал «К спорту!» в репортаже, посвященном этому мероприятию. В принципе многие из тогдашних пробегов проходили в том числе и по бездорожью, но специально такое соревнование устроили впервые.

Идейным вдохновителем гонки выступил Владимир Павлович Рябушинский — представитель известной купеческой династии, банкир и политик, выступавший за восстановление нарушенного русско-японской войной статуса России как великой военной державы. Он же занимал должность председателя военной секции Первого русского автомобильного клуба, взявшего на себя организационную сторону гонки. Ее главными критериями стали быстрота преодоления автомобилем дистанции и его дальнейшая способность ехать по шоссейной дороге. Автомобили допускались только с туристическими четырехместными кузовами, оборудованные глушителем, фонарями и крыльями. Участники не делились на категории, мощность двигателя не ограничивалась, экипаж мог насчитывать от двух до четырех человек, а в случае поломки во время гонки можно было чиниться своими силами без посторонней помощи. На старт прибыло 14 экипажей, от которых оргкомитет хранил в тайне место проведения гонки.

В воскресенье 29 сентября 1913 года к 8:30 утра участники съехались на Кузнецкий мост к зданию Первого русского автомобильного клуба, откуда все колонной двинулись за Серпуховскую заставу к деревне Верхние Котлы. Кортеж представлял собой забавное зрелище — журнал «К спорту!» писал об этом: «Целый ряд автомобилей с задними колесами, перевитыми канатами и цепями; на подножках доски, вдоль кузовов длинные бревна. Внутри автомобилей — словно склады строительных материалов. Получилась картина, что следует какой-то строительный автомобильный обоз».

Несовпадение дат не должно удивлять. До 31 января 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, отстающему от нынешнего григорианского на 13 дней, поэтому идеально точные сто лет выпадают на 11 октября 2013 года. Кстати, почему бы не сделать эту дату днем российского автокросса?

Погода, несмотря на календарь, стояла уже зимняя — на фото виднеется белый снежок, который автомобилистам предстояло месить с размякшей от дождей грязью. На наблюдательном пункте мерзли господа в меховых шубах, пальто и шинелях — на гонке присутствовали начальник военных сообщений Московского военного округа генерал-майор Кияновский, полковник Арцишевский и другие армейские чины. Специально для оказания возможной помощи застрявшим машинам был прислан грузовик с нижними чинами.

Участникам требовалось спуститься по проселочной дороге вниз к реке, форсировать ее вброд, взять крутой подъем, затем снова спуститься к реке, проехать по ее руслу на достаточно длинном расстоянии и подняться вверх по скользкой глинистой дороге. К надежности техники и шоферскому мастерству организаторы добавили немного фарта. Гонщики тянули жребий, кому стартовать первым — если бездорожье уравняло мощность моторов, то по мере прохождения машин трасса становилась все более непроходимой. Счастливчикам достались самые ранние номера.

Первым пошел Ford-T, которым управлял господин Фриде — генеральный представитель марки в Российской империи. Журнал «Автомобилист» так описал его езду: «Бойко сбежал он по проселку вдоль опушки леса и осторожно спустился в овраг. Сделав два-три поворота, автомобиль переехал речку и легко взобрался на крутой берег». Две версты «Форд» преодолел за 6 минут 22 секунды. Результат казался отличным на фоне регламентированных 30 минут, но уже второй стартовавший экипаж перекрыл это достижение.

Следом за Фриде рванула бельгийская Minerva торгового представителя марки Сергея Николаевича Быкова. Вот она мчится по разрытой «Фордом» дороге. Интересно, не тому ли фотографу со штативом мы обязаны сохранившимся кадрам? Мощный мотор «Минервы» позволил легко взять подъем в гору и промчаться по ровным участкам, но перед одним из препятствий шофер сплоховал — заглушил мотор и потерял драгоценные секунды. В итоге Minerva показала время 5 минут и 2 секунды.

Третьим пошел «Мерседес» И.А.Швецова, преодолевший трассу еще быстрее — за 4 минуты 49 секунд. Только во время гонки кто-то из участников обратил внимание на то, что автомобиль у Иннокентия Алексеевича — трехместный родстер, и, следовательно, не попадает под регламент гонки. Потом оказалось, что при записи господин Швецов этого не заявил и в итоге его заезд посчитали вне конкурса, хотя результат был отменным!

Жребий на четвертое место вытянул Иван Леонардович Тефферсфельд — директор фордовского отделения в Москве, конечно же, на автомобиле Ford-T. «Автомобилист» охарактеризовал его заезд уважительно: «В этом случае опытность ездока ярко сказалась, г. Тефферсфельд провел машину ровно, не увлекаясь быстротой, а благодаря этому не задержался на препятствиях». Результат еще лучше, чем у Швецова — 4 минуты 42 секунды.

Следующий — Hupmobile Рудольфа Карловича Кенигсбергера — прошел дистанцию за 5 минут 27 секунд. Кенигсбергер тоже являлся торговым представителем фирмы, на автомобиле которой он выступал, — хорошая реклама! Владимиров на точно такой же машине застрял на первой же переправе через речку и, взбираясь на берег, оставил последователям неприятный сюрприз — вырытую буксующими колесами яму. С дистанции он в итоге сошел. В оставленную Владимировым яму попал уже третий «Хупмобиль», которым управляла Елена Самсонова — единственная женщина среди гонщиков. Потеряв много времени на буксование, Самсонова показала время 8 минут 13 секунд. Пассажирам всех трех Hupmobile откровенно не повезло: чаще остальных им приходилось выбираться из автомобилей и толкать плечом подрессоренные массы.

Нередко у автомобилей останавливались двигатели — заливало свечи и карбюратор. Кроме Владимирова до финиша не добрался и фон Люде на французском «Шарроне». Труднее всех пришлось тяжелым машинам, вязнувшим в проделанных ямах и колее. Огромным «Мерседесом» с регистрационным номером 254 управлял опытный гонщик Марк Николаевич фон Мекк, показавший время 4 минуты 59 секунд. На четыре секунды от него отстал Михаил Александрович Капцов на «Опеле». Мастерский водитель и основатель шоферских курсов Яков Иванович Древицкий на немецком Sperber (какое боевое и грозное название — «ястреб»!) тем не менее показал не самый лучший результат — 5 минут 28 секунд. Вот его «Шпербер» мчится по уже сильно изрытой дороге.

Итоги гонки подвели по возвращении на Кузнецкий мост. Из 14 машин до финиша добрались 12. Победителем оказался Тефферсфельд на Ford-T, второе место занял фон Мекк, третье — Михаил Капцов. Кстати, на втором мог бы быть и Швецов со своим трехместным «Мерседесом» если бы не дисквалификация — ему вручили лишь золотой жетон. Четвертым стал Быков на «Минерве», пятым — Кенигсбергер на «Хупмобиле».

Товарищ председателя Первого русского автомобильного клуба Виктор Клавдиевич Жиро получил награду за старейшую машину — его французский «Роше-Шнейдер» был выпущен аж в 1903 году! Удивительно, но его автомобиль продемонстрировал в общем-то неплохой показатель — 6 минут 35 секунд.

«Это особенно любопытно было еще и потому, что на этом испытании можно было выяснить действительно ли американские автомобили могут быть пригодны для туризма в русских условиях» — так писал журнал «К спорту!». Против легких и хрупких на вид «Фордов» изначально существовало некоторое предубеждение, но гонка смогла его наглядно опровергнуть. Победами в этом удивительном соревновании представитель американской марки Фриде еще долго хвалился в рекламных объявлениях, таких, как этот разворот из «Автомобилиста», печатавшийся несколько раз даже в 1914 году.

АЛЬМАНАХ «Преображение» No 5. 2014.

Константин Родионов

РАССКАЗЫ О ПЕРЕЖИТОМ

Фон-Мекк и Моисеевы

У Петра Ильича Чайковского были необычные отношения с Надеждой Филаретовной фон-Мекк, урожденной Фроловской. Для того, чтобы более сблизиться, они решили породниться — поженить сына Надежды Филаретовны, Николая Карловича, с племянницей Петра Ильича, Анной Львовной Давыдовой (внучкой декабриста), родители которой владели имением Каменка под Киевом, в котором бывал Пушкин. Однажды тайное общество декабристов собралось в Каменке на заседание в зале на втором этаже. Была душная ночь, и окна были открыты. Управляющий имением Шервуд забрался на дерево, подслушал, что говорилось на заседании тайного общества, и — предал. Николай I, узнав об этом, похвалил Шервуда, назвав его «Шервуд-верный». Декабристы же назвали его «Шервуд-скверный».

Брак Анны Львовны с фон-Мекком оказался счастливым. Они прожили долгую жизнь и имели пятерых детей: Киру, Марка, Галину, Аттала и Люцеллу.

Кира вышла замуж в Польшу. Галину выдали за красавца-англичанина Перрота в Англию. Сын Марк служил в Дикой дивизии, а Аттал погиб при знаменитой первой атаке немцев кавалергардами. Тогда же погибли братья Катковы и много московской молодой знати.

Имея своих пятерых детей, супруги фон-Мекк удочерили Елену Николаевну Хакман, которую они полюбили, и дали ей свою фамилию. На великосветском балу ее встретил мой друг Николай Сергеевич Моисеев и женился на ней. (У них родилось двое сыновей: Никита, ставший крупным ученым по электронике, академиком, и Сергей; последний попал на германскую войну, пролежал сутки в болоте. Простуженный, он приехал в Москву и умер.)

Елена Николаевна недолго прожила замужем и скончалась, оставив двух сирот, двух и четырех лет. За ними ухаживала бонна Маргарита Васильевна.

Мекки жили роскошно. Прожили три миллионных состояния. В гараже имения в Подольском уезде — Воскресенское — стояло шесть автомобилей для детей и хозяина. Они были умными, образованными людьми, обладали прекрасным вкусом. Покровительствовали музыке и пению. Я в их доме встречал знаменитого тенора Ивана Алексеевича Алчевского, баса Василия Родионовича Петрова, пианиста Боровского. В Воскресенском по вечерам в бальном зале давали концерты, прекрасно танцевала Галина Николаевна.

Н. К. Мекку принадлежало большинство акций Казанской железной дороги. В сорока верстах от Москвы, на станции Кратово этого направления Н. К. Мекк построил для служащих больницу и несколько жилых особняков. Все постройки были в стиле строго дворянского ампира, по прекрасным проектам архитектора Щусева. В Москве он построил новое здание Казанского вокзала в стиле эклектики, украсив элементами древнерусского стиля копию башни Сююмбеки Казанского Кремля. Официанты в ресторане вокзала обслуживали посетителей в древнерусских костюмах.

После 1917 года русская интеллигенция разделилась на две группы. Одни решили уехать, другие не хотели бросать Родину, хотя бы пришлось умереть. Такими были Мекки, горячо любившие свою страну. Когда жена губернского предводителя дворянства А. В. Базилевская решила уехать в Париж, она пришла прощаться с Анной Львовной, и та ей сказала:

— Когда вы вернетесь, мы вас не примем!

А Москва уже заселялась приезжими. Она была переполнена. Прежних владельцев квартир выселяли без предоставления другой площади и компенсаций. Олсуфьевы, Голицыны, Трубецкие, Комаровские были выселены в подмосковные города — Дмитров, Малоярославец, Загорск и другие. Выселенные из своего особняка на Пречистенке, Мекки поселились с Моисеевыми на Сходне, а Галина Николаевна осталась в Москве. Когда я к ней пришел, она мне сказала:

— Я живу, как капелька в воздухе, и жду своей участи.

Младшая дочь, Люцелла, вышла за тенора А. В. Карнаухова, рано умерла, оставив дочь Татьяну. Алексей Карнаухов эмигрировал в Сирию, потом вернулся к дочери в Москву.

Он пытался поступить в Консерваторию преподавателем пения, но не был принят и поселился в Твери, где работал и умер.

На Сходне в одной даче поселилась Анна Львовна с Николаем Карловичем и семья Моисеевых, состоящая из прабабушки Ольг и Эдуардовны Шперлинг, отца — Сергея Васильевича, Ольги Ивановны, Николая Сергеевича с женой Еленой Николаевной и сыновьями Никитой и Сергеем.

Николай Карлович со своим зятем Николаем Сергеевичем Моисеевым каждый день ездили со Сходни в Москву на службу в НКПС. Тридцатые годы были расцветом обвинений во вредительстве. Н. К. Мекк был слишком крупной фигурой для того времени. Ему принадлежит идея «Большого паровоза» — проекта, направленного на улучшение работы железнодорожного транспорта, за которую он был признан вредителем и арестован. Впоследствии этой идеей воспользовался Каганович, и транспорт был реорганизован.

Когда я приехал на Сходню, меня встретил шестилетний внук Николая Карловича — Сережа Моисеев, прозванный «Гусь», и тихонько сказал:

— Дедусю ластлеляли!

Николая Карловича расстреляли во дворе НКВД, а солдат, его расстреливавший, был крестьянин из Воскресенского, который пришел на Сходню и все рассказал.

Через какое-то время после расстрела Николая Карловича был арестован и Николай Сергеевич. Он лежал в постели с очень тяжелой болезнью сердца, с пузырем льда на груди. Приехавший на Сходню следователь отвез его прямо в Бутырскую тюремную больницу. В этой больнице работал знакомый врач Шагал, который иногда сообщал о его здоровье. Николай Сергеевич переслал оставшейся на Сходне семье записку: «Благословляю вас, родные мои». Он вскоре умер, оставив мать, отца, двух маленьких сирот. Когда обратились в НКВД с просьбой о выдаче тела, там ответили: «Отдадим, если не подлец».

Наступила очередь и «капельки в воздухе» — Галины Николаевны. При допросе ей предложили стать осведомительницей или — так тогда называли — «сексотом». Имея резкий характер, она подошла к столу, ударила по нему кулаком и сказала: — Как, мне — дочери отца, расстрелянного за идею «Большого паровоза», которой вы потом воспользовались,— вы предлагаете стать осведомительницей?!! Никогда!

Ее сослали в сибирские лагеря, где она стирала белье. По окончании срока она вернулась в Москву к матери, с которой со Сходни переселилась в Малоярославец — в Москве ее не прописывали. Осенью 1941 года Малоярославец захватили немцы. Когда их выбили и немцы отступали, они принудили идти с ними Анну Львовну с дочерью. По дороге Анна Львовна заболела сыпным тифом и умерла в крестьянской избе; при ней находилась Галина Николаевна. Со временем она обосновалась в Лондоне и написала свои воспоминания,

которые мне не удалось прочесть. Вскоре после смерти Николая Сергеевича умер на Сходне его отец — Сергей Васильевич Моисеев. Ольга Ивановна пережила мать, мужа, сына, внука и скончалась в 1936 году. На сестре Николая Сергеевича — Марии Сергеевне Моисеевой — был женат Чарльз Денлоп, служивший в английском посольстве и часто навещавший Ольгу Ивановну, с которой жила бонна внуков Маргарита Васильевна. Вскоре после смерти Ольги Ивановны арестовали и Маргариту Васильевну, обвинив ее в связях с английским посольством. Она пробыла в якутских лагерях восемь лет и вернулась на костылях. Сын Николая Сергеевича и Елены Николаевны — Никита Николаевич Моисеев — очень заботился о ней до самой ее смерти в 1988 году.

Такова судьба русской семьи, горячо любившей Родину и не бросившей ее в несчастье.

«Издательство РОО Объединение журналистов казачества»

109429, Москва, Верхние поля, дом 46 А, стр. 4